حوارات

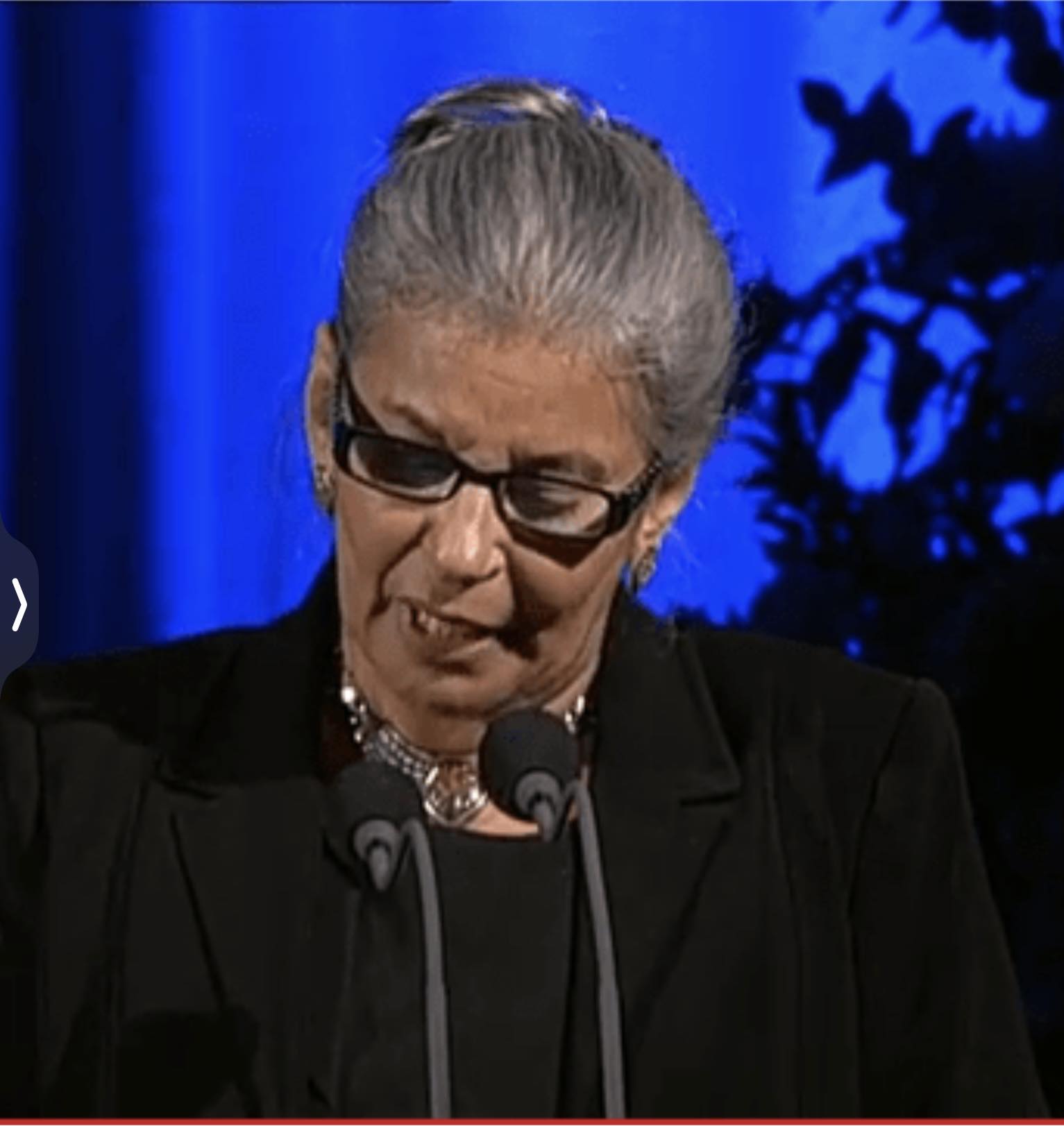

منى أنيسحوار قديم مع حيدر عبد الشافي الزعيم الفلسطيني الراحل

2024.01.04

مصدر الصورة : AFP

غزة تقاوم

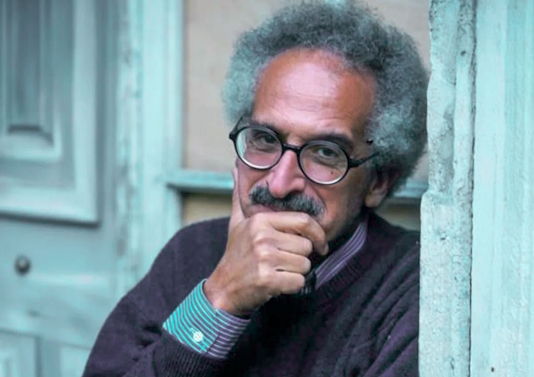

حوار مع حيدر عبد الشافي: رمز للنضال الفلسطيني ونضال أهل غزة

جمعتني علاقة إعجاب طويلة بالرمز الذي يمثله الدكتور حيدر عبد الشافي داخل النضال الوطني الفلسطيني منذ نكبة عام ١٩٤٨، وحتى وفاته عام ٢٠٠٧، فقد سمعت منذ طفولتي كثيرًا عن مواقفه التي تتميز بالاستقامة والنزاهة، كان صديقًا لوالدي، يزوره كلما زار القاهرة، وكان أول من زرت في غزة عندما دخلتها عام ١٩٩٦ لتغطية الانتخابات التشريعية الأولى، بدعوة من السلطة الفلسطينية، وكان حيدر عبد الشافي أول من حرصت على زيارته آنذاك. عندما جلست في حجرة استقبال منزله، ذكرني بأن أبي جلس في نفس الحجرة عام ١٩٥٧، بعدما انسحبت القوات الإسرائيلية من سيناء التي كانت قد دخلتها كجزء من مخطط العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦.

حيدر عبد الشافي غني عن التعريف: هو رمز للنضال الفلسطيني ونضال أهل غزة من نواحٍ عدة. على المستوى الطبي: هو واحد من أوائل الأطباء الفلسطينيين المنخرطين في العمل الطبي الأهلي منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، ومنشئ العديد من العيادات والمراكز الطبية الفلسطينية في غزة وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية، وهو أبو الهلال الأحمر الفلسطيني، ومؤسسه الأول. وعلى المستوى السياسي: هو عضو كافة مجالس التشريع الفلسطينية؛ بدءًا من مجلس التشريع الذي أقامته سلطة الإدارة المصرية في غزة عام… وحتى المجلس الذي أنشأ منظمة التحرير الفلسطينية عام… وانتهاءً بعضوية المجلس الوطني الفلسطيني ورئاسة الوفد الفلسطيني في مؤتمر السلام بمدريد عام ١٩٩٣. رفض اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣، وظل حتى وفاته الصوت النزيه الواضح المستقيم ضد كل الممارسات الخاطئة للسلطة الفلسطينية، التي جاءت للأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو.

يمر اليوم وأنا أكتب هذه المقدمة الجديدة لحديث قديم، أجريته مع الدكتور حيدر عبد الشافي عام ١٩٩٨ في جزيرة صقلية الإيطالية، ٥٠ يومًا على الحرب البربرية التي تشنها إسرائيل على أهالي قطاع غزة، ووسط إحساس العجز المروع الذي أحسه ويحسه معي كل عربي وطني يعرف أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في النضال العربي من أجل الحياة الكريمة، وجدتني أعود لصوت حيدر عبد الشافي في هذا الحديث الذي أجريته منذ ما يقرب من ربع قرن، أتلمس فيه الأمل بأن نكبات كثيرة حاقت بالشعب الفلسطيني على مدى ما يقرب من قرن، ولكنا لم ولن نفقد الأمل في فلسطين حرة مستقلة. المجد للمقاومة، والخلود للشهداء.

كان الاختيار بين امتلاك بساتين حمضيات كبيرة، وبين الإنفاق على تعليم الأبناء ماثلًا دائمًا أمام أبي، ثم انتقل الصهاينة إلى فلسطين، واستعرت الحرب، حرب كانت كفة الموازين فيها غير متوازنة منذ البداية: فمن ناحية، جيش استعماري قوي ومنظم ومجهز تجهيزًا جيدًا. ومن ناحية أخرى، فلاحون غير متعلمين، ملك فاسد، وقيادة منقسمة. حيدر عبد الشافي يتحدث إلى منى أنيس عن حرب العصابات وابنة الحاخام والأوامر العسكرية التي لم تصدر أبدًا.

سنوات التكوين: "وُلِدت في غزة، مع نهاية الاحتلال العثماني لفلسطين عام ١٩١٩، كان والدي، الذي تخرج في الأزهر، مسؤولًا رفيع المستوى في المجلس الإسلامي الأعلى، السلطة التي تدير شؤون المسلمين في فلسطين، كانت فلسطين في ذلك الوقت مجتمعًا من الفلاحين وملاك الأراضي الذين يعتزون بقيمة الأرض ويثمنونها فوق كل شيء آخر، في غزة، كانت المكانة الاجتماعية للأشخاص تقاس بعدد أشجار الحمضيات التي يمتلكونها وحجم مزارعهم، لم يكن والدي يملك أرضًا، وعندما سأله الناس: لماذا لم يشتر مزرعة؟ كان جوابه: لدي ستة أطفال، وأريد أن أمنحهم جميعًا تعليمًا عاليًا، هذا استثمار أكثر جدوى مقابل المال الذي سيأتيني من شراء الأرض. كان خطيبًا بليغًا على النهج العربي التقليدي، كما كان يحب اللعب بالكلمات، عندما جرت محاولة اغتيال الحاكم البريطاني لفلسطين عام ١٩٤٧، أرسل له والدي برقية تهنئة على سلامته، وجاء في الرسالة: "الحمد لله على نجاتك من هذا الشر، الذي لا ينبع سوى من عطف بريطاني". في إشارة إلى الجملة الواردة في وعد بلفور التي تنص على أن: "حكومة جلالته تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".

"كان والدي مؤمنًا جدًّا بقيمة التعليم، ولم يكن متاحًا للجميع كما هو اليوم: في كل القطاع الجنوبي من فلسطين، لم تكن هناك مدرسة واحدة تقدم تعليمًا ثانويًّا كاملًا، كانت المدرسة الثانوية في غزة تقدم السنتين الأولى والثانية فقط، كانت هناك ثلاث مدارس ابتدائية في بئر السبع والمجدل وخان يونس، يمكن لأفضل طالبَينِ من هذه المدارس الثلاث أن يقدما إلى غزة لمواصلة تعليمهما في المدرسة الثانوية هناك، كما كان يمكن لأفضل طالبَينِ من مدرسة غزة الثانوية الذهاب إلى القدس لمواصلة تعليمهما الثانوي في الكلية العربية في القدس، والتي كانت المدرسة الوحيدة التي تقدم تعليمًا ثانويًّا كاملًا في فلسطين في ذلك الوقت.

أنا أتحدث بالطبع عن المدارس الحكومية، وليس المدارس التبشيرية الأجنبية، التي كانت موجودة أيضًا في فلسطين. عندما أنهيت سنتي الثانية في المدرسة الثانوية في غزة، ذهبت إلى القدس والتحقت بالكلية العربية هناك كطالب داخلي لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى حصلت على شهادتي في عام 1936، بعد ذلك غادرت إلى بيروت، لدراسة الطب في الجامعة الأميركية ببيروت، كانت الكلية العربية في القدس مدرسة جيدة جدًّا، وكان الانضباط صارمًا للغاية، كان جميع مدرسينا مؤهلين تأهيلًا عاليًا، مع شهادات جامعية، وكانت غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، على الرغم من أنه كان لدينا بالطبع مدرسون بريطانيون يعلموننا اللغة الإنجليزية، كان مدير المدرسة أحمد سامح الخالدي، والد المؤرخ الفلسطيني الكبير وليد الخالدي، كان رجلًا عظيمًا، واستمر في العمل مديرًا للمدرسة حتى عام ١٩٤٨، عندما احتل اليهود المدرسة، على الرغم من أنها كانت رسميًّا في منطقة مصنفة أرضًا حرامًا، تألم خالدي الأب لفقدان المدرسة بشكل لا يمكن وصفه، وغادر إلى لبنان حيث توفي بعد فترة وجيزة".

ضابط في الجيش العربي: "بدأت ممارستي كطبيب مباشرة بعد تخرجي في الجامعة الأميركية عام ١٩٤٣، وعدت إلى فلسطين وعملت في مستشفى حكومي – أي: حكومة الانتداب البريطاني، في يافا - كان المستشفى يسمى: المستشفى البلدي. عملت هناك لبضع سنوات، حتى جاء صديق يعمل طبيبًا في جيش شرق الأردن لزيارتي في يافا، وأخبرني بأنهم يجندون أطباء لفرقة جديدة في الجيش. في ذلك الوقت، تم تقسيم الجيش الأردني إلى قسمين: القوات النظامية في المدن والبلدات، وجيش البادية كما أطلقوا على القسم الثاني. كانوا يؤسسون داخل هذا القسم قوة ميكانيكية، وكانوا بحاجة إلى أطباء متمرسين لأجل الضباط، الذين كان معظمهم بريطانيين، أقنعني صديقي، الذي كان أصلًا من القدس، بالانضمام، وقال بأنه كان يقضي وقتًا ممتعًا. بدت فرصة مليئة بالمغامرات، كما كان للأمر كله جاذبية رومانسية أغرتني كثيرًا.

"كنا صغارًا آنذاك، وكان لأشياء، مثل: الزي والعمل العسكري جاذبيتها؛ لذلك عندما التحقت وارتديت زيي العسكري، كنت متحمسًا للغاية. "كان ذلك خلال الحرب العالمية الثانية، وكان البريطانيون آنذاك يدربون الفرقة التي عملت فيها في الفيلق العربي، إلى جانب فرق أخرى، لتكون جزءًا مما كان يسمى بالجيش التاسع في ذلك الوقت. كان من المفترض أن تفتح جبهة ثانية في البلقان؛ لذلك نقلونا من بلدة الأزرق حيث كنا متمركزين، إلى أشونا - على الجانب الأردني من نهر الأردن - ثم نقلونا مرة أخرى إلى أريحا، ومن هناك إلى غزة. وجاء غلوب باشا - القائد العام للفيلق العربي - لتفقد الاستعدادات، وأبلغنا أننا سنتوجه إلى بورسعيد ومن هناك إلى اليونان، حيث سيتم فتح الجبهة الثانية. بدأ الأمر يتخذ منحًى جادًّا، وبدأت فكرتي عن الجيش تتبلور بشكل مختلف، إلا أن فكرة فتح جبهة ثانية أُلغِيت بعد أسبوع، كان الروس يتقدمون في البلقان، وتقرر أن تركز قوات الحلفاء على الجبهة الغربية في فرنسا، وهكذا، تمت إعادتنا إلى "الأزرق" في الأردن. عند هذه النقطة شعرت أنني قد سئمت من الجيش؛ لذلك استقلت وعدت إلى غزة في منتصف عام ١٩٤٥، حيث فتحت عيادة خاصة.

"في تلك الأيام، لم يكن هناك أكثر من عشرة أطباء يمارسون الطب في القطاع الجنوبي بأكمله من فلسطين، كان هناك ثلاثة أو أربعة أطباء في غزة، وعدد مماثل في منطقة تمتد من الحدود المصرية في رفح إلى يبنا في الشمال، وبئر السبع في الشرق. لكننا أسسنا فرعًا للجمعية الطبية الفلسطينية في القطاع الجنوبي، وشاركنا في المؤتمر الطبي الفلسطيني الأول عام ١٩٤٦. كان للجمعية خمسة أفرع: في يافا ونابلس والقدس وحيفا والجليل. من داخل الجمعية بدأنا في تنظيم جهودنا كأطباء للمشاركة مع شعبنا في نضاله المشروع، ومع اشتداد الاشتباكات بين المستوطنين والقوات اليهودية والعرب بعد قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٤٧، أصبحنا منخرطين بشكل نشط في المقاومة العسكرية التي شنها الفدائيون، وكان الأطباء الذين تسمح أعمارهم بذلك يرافقون المقاتلين لتقديم المساعدة الطبية في حالة وقوع إصابات.

الإخوان المسلمون في غزة: "أتذكر شخصيًّا مرافقتي لمجموعة من الفدائيين إلى مستوطنة كفار دروم في دير البلح، كانت معي معدات الإسعافات الأولية، ورتبوا لي الإقامة في كوخ طيني صغير بالقرب من الطريق الرئيس، وكان من بين مجموعة الفدائيين الذين ذهبوا لمهاجمة دير البلح عدد من الإخوان المسلمين المصريين، لقد جاء عدد كبير من الإخوان المسلمين من مصر للمشاركة في حرب العصابات ضد الصهاينة، وكانوا متمركزين في النصيرات، وشاركوا مع الفلسطينيين في الهجوم الذي وقع خلال شهر مارس 1948، لقد كانوا، في حقيقة الأمر، في طليعة الهجوم؛ كما كانوا شُجعانًا للغاية وأخذوا الأمور على محمل الجد، لكن لسوء الحظ، فإن الشجاعة وحدها لا تكفي في حرب كتلك التي كانت تُشَن في فلسطين. كان اليهود منظمين، وتكتيكاتهم العسكرية أكثر تطورًا وتحديثًا، كانت المستعمرة محاطة بدوائر متعددة من الأسلاك الشائكة، وبين هذه الدوائر تم زراعة الأرض بالألغام، انفجرت الألغام، مما أسفر عن مقتل وتشويه العديد من أفراد الإخوان المسلمين الذين قادوا الهجوم، قُتل اثنا عشر في تلك الليلة، استمر الهجوم من حلول الظلام حتى الفجر، مما جعلهم هدفًا سهلًا للقناصة اليهود، المتمركزين في أبراج المراقبة داخل المستوطنة. كل هذا كان يحدث تحت أنظار البريطانيين، الذين كانوا حكامًا حتى ذلك الحين، لكنهم لم يتدخلوا، على الأقل في غزة. لقد تم استدعاء طبيب مسن أعرفه من بئر السبع لمرافقة الجنود البريطانيين إلى المستوطنة وجمع جثث الموتى، وقد أخبرني أنه وجد هناك يهودًا يتحدثون العربية مثلنا ويعاملونه بفظاظة شديدة. قالوا له: "قل لشعبك: اللي بيدق الباب بيلقى الجواب" (من قرع بابنا يجد جوابنا جاهزًا). كانت تلك أيامًا حزينة للغاية، خاصة وأننا نشأنا مع اليهود العرب، الذين كانوا أصدقاءنا وزملاءنا في اللعب.

"في عام 1920، عندما كنت لا أزال طفلًا، حيث عمل والدي لبضع سنوات في مدينة الخليل، وكما ذكرت سابقًا كان عضوًا في المجلس الإسلامي الأعلى وزعيم ديني، لكننا كنا نتبادل الزيارات العائلية مع حاخام الخليل، فقد كان لديه ابنة جميلة جدًّا، وكنت ألعب معها، لقد أحببتها كثيرًا، لن أنسى أبدًا كم شعرت بالحزن عندما سمعت بعد مغادرتنا المدينة أن الحاخام قد قُتل عندما هاجم اليهود حائط البراق في عام ١٩٢٩، إلا أن كل شيء تغير بعد ذلك على مدى العقد أو العقدين التاليين، وحرمنا الاستقطاب بين اليهود وغير اليهود من الصلات الوثيقة التي شعرنا بها تجاه بعضنا البعض. بالطبع، بحلول بداية عام 1948، وصل التنافر إلى ذروته وأصبحنا أعداء، وبدءًا من كانون الثاني/ يناير فصاعدًا، أخذ اللاجئون من جميع أنحاء القطاع الجنوبي يتدفقون على غزة، لقد ظننا أننا، كأطباء، علينا أن نفعل شيئًا، عندها أنشأنا محطة تعقيم طبي في غزة للتعامل مع المصابين بجروح خطيرة، وتخفيف الضغط عن المستشفى الوحيد الذي كان لدينا، وظلت المحطة عاملة حتى وصل المصريون لتولي إدارة قطاع غزة، وتولوا تشغيل المحطة منذ ذلك الوقت.

الكويكرز أو جمعية الفريندز: "بحلول نهاية عام 1948، جاءت جمعية (الكويكرز)، أو الأصدقاء المسيحية، كانوا أول من وصل إلى غزة في مهمة إغاثة إنسانية، وكانوا هناك عندما انتهك الإسرائيليون قرار الأمم المتحدة واحتلوا بئر السبع. استمرت جمعية الأصدقاء تعمل طيلة عام ١٩٤٩، وحتى تأسيس الأونروا في عام ١٩٥١، لقد عملت معهم، كانوا مجموعة رائعة من الناس من جنسيات مختلفة: الأمريكية والهولندية والسويدية والفنلندية وحتى اليابانية، وكان رئيس فريقهم الطبي طبيبًا أمريكيًّا من أصل أفريقي، وهو رجل ذو كفاءة عالية وتفانٍ في عمله. وقد استمر (الكويكرز) في تنظيم حفلات لم الشمل حتى وقت قريب، وعندما كنت في واشنطن في عام ١٩٩٣، نظموا حفلة لمِّ شمل هناك ودعوني للحضور، كنا جميعًا كبارًا في السن، لكنه كان اجتماعًا محببًا للغاية، وتشاركنا العديد من الذكريات الجميلة، ما زلت على اتصال بممرضة هولندية منذ ذلك الوقت، وقد اتصلت بها عندما زرت هولندا العام الماضي وتحدثنا كثيرًا عن تلك الأيام.

"بالعودة إلى عام ١٩٤٨، أقول بأنه لا يمكنك تخيل كيف كان الحال في ذلك الوقت؛ ففي غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بين بداية العام وشهر أيار/مايو، تدفق اللاجئون إلى غزة، كان عددهم يقارب ضعف عدد سكان القطاع، استقبلهم سكان غزة بأذرع مفتوحة، ووفروا لهم المأوى في أي مكان أمكنهم توفيره: منازلهم، مساجدهم، ومدارسهم... كان جميع الأطباء يعملون مجانًا في ذلك الوقت، وعندما بدأ الناس يدركون حقيقة ما كان يحدث، ساد جو عام من الإحساس بالفداحة.

"لم يكن أحد، ربما باستثناء عدد قليل جدًّا، يعرف حينها حجم الكارثة التي نواجهها، لقد خرج شعبنا، قبل بضعة عقود فقط، من قرون من الحكم العثماني، كانوا فلاحين بسطاء بشكل عام، غير قادرين على الفهم الكامل للتحدي الذي تمثله قوة حديثة ومنظمة مثل الحركة الصهيونية. كانت القيادة التقليدية للشعب الفلسطيني تحت الانتداب البريطاني غير قادرة على رفع وعي الجماهير البسيطة بما يشكله التهديد الصهيوني حقيقة. وفي واقع الأمر، فقد ساعدوا في خداع الناس فيما يتعلق بهذا التهديد، وفي ذلك الوقت كان هناك الكثير من الحديث عن 'الصهاينة الجبناء الذين لن يكونوا قادرين على الوقوف في وجه العرب بمجرد بدء المعركة". كان هناك فارق ملحوظ بين القيادة اليهودية المتطورة، التي عرفت كيف تنظم وتعبئ جميع قواتها، والقادة العرب، الذين لم يعرفوا شيئًا من هذا القبيل. لقد أعلن العرب أن قضية فلسطين هي قضية قومية تهمهم جميعًا. هذه الكلمات كانت جيدة، لكن لا أحد يعرف كيفية تنفيذها أو ترجمتها إلى أفعال، فقد كان ينبغي على القيادة الفلسطينية أن تلعب دورًا في تعبئة العالم العربي وراء قضية فلسطين، والإصرار على ترجمة هذه الكلمات إلى التزامات ملموسة، لكنها كانت ضعيفة ومنقسمة مثل القادة العرب بشكل عام.

قيادة عربية منقسمة ومتخاذلة: "وهكذا، فقد كان الملك عبد الله، الذي عين قائدًا عامًّا للجيوش العربية، وكلنا نعرف الآن الصفقات السرية التي أبرمها مع الوكالة اليهودية ومع البريطانيين، والتي بموجبها تمكن اليهود من الاستيلاء على 22% إضافية من الأراضي الفلسطينية، غير المنصوص عليها في خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة، وذلك بفضل تعاون الملك عبد الله. وبطبيعة الحال، تم طرد جميع السكان الفلسطينيين من تلك الأراضي؛ ذلك أنه، في ظل انعدام القيادة أو توحيد الهدف، لا يعود بإمكاننا الحديث عن هجوم مشترك من قبل جميع الجيوش العربية.

"كان المصريون متشككين في الأردنيين، وهم محقون تمامًا؛ لقد تجاوز الجيش الأردني الجميع مرتين، ولم يعرف العراقيون، الذين وصلوا إلى طولكرم وكانوا على بعد 12 كيلو مترًا فقط من الساحل، ماذا يفعلون. "ماكو أوامر"، هذه كانت كلمات الجيش العراقي الشهيرة، التي كررتها أجيال من العرب، كيف يمكن أن تكون هناك أوامر، إذا كان من المفترض أن تصدر عن البريطانيين؟ أضف إلى ذلك الإعداد السيئ للجيوش النظامية العربية، التي كانت لا تعرف عن قوة العدو إلا النَّزْر اليسير، ولم تقم بأي تقصٍّ استخباراتي قبل المعركة. وهكذا، فقد نزلت المفاجأة نزول الصاعقة على الجميع، حكامًا عربًا ومحكومين، عندما حققت القوات اليهودية النصر في ساحة المعركة. أي مهزلة تلك كانت حرب ١٩٤٨؟".

———————————————

أجرت المقابلة باللغة الإنجليزية منى عبد العظيم أنيس، وقام بترجمتها إلى العربية كريم دروزة.

ترشيحاتنا