ثقافات

ماجي حبيبأكلات محمية.. الأكل إبداع الشعوب الأول

2024.01.04

مصدر الصورة : الجزيرة

أكلات محمية.. الأكل إبداع الشعوب الأول

أول اجتهاد للجنس البشري: اجتهاد في الحصول عليه، ومن ثم التعامل معه.

الأكل أول اعلان لعبقرية وذكاء وحيلة الإنسان، وأحيانًا لخضوعه لحاجاته الأولي.

في عصور مهد الإنسانية، وقبل أن يعرف الإنسان الزراعة، كان فقط يجمع النباتات البرية من حوله ليأكلها، وكان يجتهد في الحفاظ على ما جمعه، وهذا الاجتهاد هو أول الإبداع. إبداع وضع ما جمع في المكان المناسب والحاوية المناسبة ليبقي بحوزته أطول، وبجانب الجمع، وحينما تحنو الظروف وتطيب الأقدار، يكون الصيد، فيحظى بأرنب بري مثلًا أو إوزة برية، ومرة أخرى يصبح كل همه هو أن يُبقيَ على بقيتها صالحة لثاني يوم فقط، فيجتهد ويحاول وطبعًا يبدع في وسائله لاستجلاب وحفظ ذلك الطعام.

ورويدًا يبدع ويخترع الزراعة: أعظم الإنجازات البشرية، ثم يستأنس الحيوان، وفي ظل هذا الرخاء غير المحدود وغير المعتاد، ومع توفر حبوب كثيرة وألبان كثيرة تأتي إبداعاته الكبرى، التي ولا بد كانت بدايتها مصادفات، فيخمر ويعرف الجبن والخمر حتى قبل أن يعرف الخبز. تظهر الصناعات الغذائية وتتطور، ويضيف إليها كلُّ جيلٍ الجديدَ، ويبدع فيها وتبقى في البداية - ولا بد - سرًّا كبيرًا، فكل جماعة صغيرة تحتفظ جيدًا بسر جبنها أو نبيذها وخمرها، لكن إلى متى؟ إلى متى يمكن أن يبقي السر سرًّا مع موجات العولمة التي عاصرها الإنسان منذ فجر وجوده؟

وكيف بعد أن ذاع السر وشاعت الوصفة، يتبقى منها أي نفع أو فائدة لمكتشفها الأصلي؟ أعني الشعب الذي أبدعها من البدء.

وكيف في ظل العولمة الطاحنة وقوانين التجارة الحرة يتبقى للفلاحين البسطاء حول العالم، مبدعي الصنعة وحراس الهوية، كيف يتبقى لهم أي نفع من اجتهادهم وإبداعهم؟

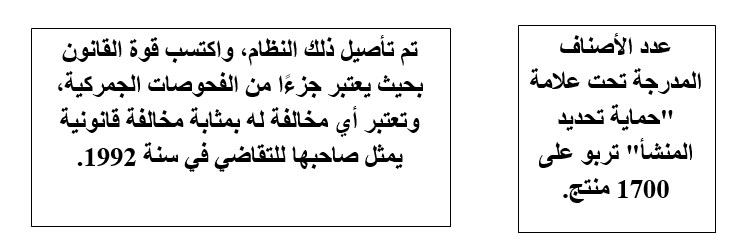

وكانت الإجابة الحديثة والأخيرة هي نظام "حماية تحديد المنشأ"، وهو نظام له قوة ونفاذ القانون، خصوصًا في دول الاتحاد الأوروبي ومن يرتبطون باتفاقيات تجارية مع أوروبا.

أوروبا تلك القارة العجوز التي تعرف جيدًا قيمة إرثها الإنساني العتيد، وتثمن جيدًا ملكيتها الفكرية. والأهم، أنها لا تستثني الأكل أبدًا مما تعتبره تراثها الحضاري والإنساني والحق الفكري الأصيل لشعوبها. فتأتي هذه الاتفاقية لوضع نقاط كثيرة فوق الحروف.

والاتفاقية في الأساس معنية - كما يوضح اسمها - بحماية المنتجات والمحاصيل ذات الجودة الخاصة والخصائص التي تنبع من خصوصية منطقة إنتاجها؛ كما يشترط للمنتج لحمل هذا "الختم" مانح الحصانة والحماية أن يكون المنتج حاملًا اسم منطقة أو إقليم، ويكون لذلك الإقليم ميزة خاصة تميز خاماته؛ كما يشترط أن يكون المنتج مصنعًا بالكامل من خامات الإقليم، وبأيدي أبنائه، وبالطرق التقليدية التي أبدعها أجدادهم.

وأكبر مثال علي ذلك هو الجبن الريكفورد، ذلك النوع من الجبن الغالي في بلدنا، والذي كثيرًا ما نطلق عليه "الجبنة المعفنة"، وذلك نتيجة وجود عروق خضراء شبيهة بالعطب ضاربة فيه.

إلا أن هذه الجبنة "ذات الحماية الفائقة" تزهو على غيرها من الأجبان ذات نفس الشكل، والتي تحمل نفس الطعم والرائحة والخصائص وطريقة التحضير؛ تزهو بأنها الوحيدة التي صنعت في إقليم "ريكفورد سير سولزون" Roquefort sur Soulzon بجنوب فرنسا من حليب سلالة غنمه الأصلية، وعُتِّقت في كهوفه واكتملت بأيدي أبنائه. أما مثيلاتها مما يصعب جدًّا تفريقها أو تمييزها عنها فتحمل فقط اسم: "الجبنة الزرقاء " أو Blue Cheese.

أما ما يتبادر إلى الذهن الآن: فهو لماذا هذا التمييز، وهذه الحماية الفائقة؟ وما الهدف منها إذا كانت الأشباه تتماثل تمامًا ولها تقريبًا نفس الشكل والطعم والأثر؟

أعتقد أن للموضوع أكثر من بُعد، أولها يتعلق بتلميع منتج بخصائص معينة، وخصوصًا عندما يكون مصدره المناطق الريفية أو الأقل حظًّا، مع تحسين دخل المزارعين في أقاليم أوروبا المختلفة، وتقدير مجهودهم الفائق في الحفاظ على جودة صناعاتهم البسيطة المتوارثة، وتشجيع الإبقاء على الكثافة السكانية في الريف والتصدي للهجرة الداخلية إلى المدن.

كل هذا إلى جانب – بالطبع - إعطاء ميزة إضافية للمستهلك من خلال التحديد الواضح والصريح لجودة المنتج وخاماته ومصدره؛ مما يعتبر حقًّا أصيلًا للمستهلك.

ويبقي سؤال: هل نملك نحن في مصر في موروثنا الغذائي ما يتوجب حمايته وإعطاؤه تلك الحصانة ضد التقليد واستغلال الاسم؟

ألا يقفز الي الذهن فورًا وبدون دراسة كافية أو حصر محكم: الجبن الدمياطي، رمان منفلوط، فسيخ نبروه، العسل الأسود المنياوي، والمش؟

ولكل منها - وطبعًا هذا قليل من كثير - حكاية أصيلة وقديمة ولذيذة وطعم مميز، وصنعة ذات حرفة وأسرار ارتبطت بالمكان وتوارثتها الأجيال. بمعنى، أن هذه المنتجات جديرة جدًّا بالحماية، وإن كانت شهادة حماية تحديد المنشأ هي شهادة خاصة بدول الاتحاد الأوروبي، إلا أن فكر الحماية لا ينبغي أن يكون قاصرًا على منتجاتهم فقط. ومما هو جدير بالذكر أن كثيرًا من دول أوروبا كانت لديها نظم حماية لمنتجاتها حتى قبل صك هذا التنظيم، وغالبًا قبل تشكيل الاتحاد الأوروبي أصلًا.

ثم سؤال آخر مهم أيضًا: هل إذا قمنا بحماية منتجاتنا الحماية القانونية اللازمة، هل لو فعلنا، سنجد من يُقبل عليها خارج حدودها؟!

هل يعني تشككنا في الإجابة سوء منتجنا أم تقصيرنا في الترويج له خصوصًا الترويج الإعلامي؟ وعلى من تقع مسؤولية عدم إقبالنا وتقديرنا واعتزازنا بأكلاتنا؟ من المسئول؟ ولكن لهذا حديث آخر.

المستكة.. دموع خيوس

المستكة، تلك القطرات الثمينة الصغيرة التي يتهافت عليها البعض ولا يغنيهم عنها إلا ارتفاع سعرها؛ فهي التي تضاف إلى الآيس كريم فيتحول إلى البوظة الشامي ذات الطعم المميز والقوام الممطوط، أو تضاف في صناعة الملبن فتكسبه المضغة المحببة له في الفم، نضيفها نحن في مصر عند سلق الطيور فتنزع عنها أي رائحة غير محببة وتضفي على الشوربة نكهة مسكية مميزة.

لكن في عصور بعيدة وقبل اختراع معاجين الأسنان كانت المستكة ذات قيمة أكبر وأغلى، فكانت توزن بالذهب، في أيام خضوع جزيرة "خيوس" اليونانية - الجزيرة الوحيدة المنتجة للمستكة - لحكم السلطان العثماني، كان كل إنتاج الجزيرة من المستكة حكرًا فقط على الباب العالي، يهديه السلطان لحريمه خاصة، فليس أطيب منها لتطييب رائحة الفم والنفس بجانب تبييض الأسنان.

يرجع ارتفاع ثمن المستكة لندرتها، فهذه الشجرة الصغيرة المنتجة لها لا توجد إلا في جزيرة واحدة فقط من جزر اليونان، والقليل منها على الساحل الغربي لتركيا المقارب جدًّا لتلك الجزيرة. وما تلك القطرات الثمينة إلا دموع تذرفها تلك الشجرة عندما يَجرح أو يشرط السكان لحاءها بآلة حادة، وعندما يتعرض هذا السائل الصمغي للهواء فإنه يجف على شكل قطرات أو دموع شفافة ويبقى معلقًا بالشجرة لفترة حتى تمام جفافه، فيجمعه السكان ويقومون بغسله في مياه النبع الصافية، ويعملون على تخليصه من أي رمال أو عوالق.

هذه الشجيرات التي لاقت اهتمامًا فائقًا من 500 سنة قبل الميلاد وقبل حكم الإمبراطورية الرومانية التي احتكرت تجارتها، ما زالت تلقى إلى اليوم نفس الاهتمام والرعاية، وتخضع لكثير من الأبحاث العلمية للحفاظ عليها.

الخل البلسمي ..ليس كأي خل

الخل البلسمي لمودينا في إيطاليا لا يصبح خلًّا إلا بعد أن يرقد عصير عنب هذا الإقليم في مكامنه الخشبية مدة لا تقل عن 12 عامًا؛ فهو منتج بطعم ومعنى الصبر.

يجمع الفلاحون هناك عنبهم من الكروم، ويقومون بعصره عصرًا بُدائيًّا بكل ما به من قشور وبذور وأغصان رقيقة، ثم يوضع هذا العصير غير الرائق في أوانٍ ضخمة ليتبخر على درجات حرارة هادئة، ويظل هكذا حتى يفقد 70% من حجمه ويتركز جدًّا.

هنا يبدأ تخزينه في براميل خشبية من أخشاب غابات إيطاليا، ويظل هذا السائل الثمين ينتقل كل سنة من برميله إلى برميل آخر أصغر نتيجة لفقد جزء منه أثناء التخزين، فينتقل من برميل خشب الكستناء، إلى خشب الجوز، إلى خشب الكرز وهكذا.

ومع كل يوم يمضي يتعتق ويتكثف قوامه ورائحته وطعمه، تختلط حلاوة العنب بالحموضة بفعل التخمر والزمن، ويختلط هذا كله مع رائحة الأخشاب الهادئة اللذيذة، ويظل هكذا في مرقده محرمًا على الكل حتى يتم عامه الـ 12، وحينها فقط يمكن لصانعيه السحب من البرميل الأصغر ووضعه في قوارير فاخرة تتناسب مع غلاوة العمر الذي قُضيَ في انتظاره، ثم يأخذ الختم الأوروبي العتيد ويخرج إلى مطاعم بعينها وأسواق ليست كأي أسواق.

وتظل هذه السلعة باسمها وختمها - الذي يعكس الطريقة التقليدية لصنعها - سلعة تستعصي على الاقتناء، ولكن الكثير من أشباهها وتقليدها يُطرَح بالأسواق ولكن بدون ختم الحماية، ليس حماية المنتج فقط، ولكن حماية الفلاح والصانع والإقليم، بل والاقتصاد الإيطالي كله.

القهوة الكولومبية

بالرغم من عدم انتماء كولومبيا للقارة الأوروبية، فإنها نجحت في الحصول على ختم وعلامة الحصانة لقهوتها الأشهر في العالم. والحقيقة أن سمعة القهوة الكولومبية ترجع لأكثر من تفرد؛ منها الموقع الجغرافي للمكان بما يتبعه بالضرورة من درجات الحرارة اللازمة للمحصول، وكمية المطر وتوزيعه، وشدة الضوء، ونوع التربة، فكل هذا من العناصر الطبيعية المؤثرة جدًّا في المنتج. وليس فقط الارتفاعات العالية والتي لا تقل عن 2000 متر فوق سطح البحر والتي تزرع فيها أشجار القهوة، هي التي أعطت لها تلك السمعة المدوية، بل تعود للعنصر البشرى والجهد والخبرة الإنسانية المتراكمة لزراع هذا المحصول الذهبي، مجهود تقوم به أكثر من 500,000 عائلة يعمل جميع أفرادها في تحضير البن ما بين زراعة وحصاد لكرزاته من فوق الشجر، وانتقاء وانتخاب الكرزات المثالية، ثم تخمير تلك الكرزات الصفراء والحمراء إلى الحد السليم.

في الحصاد يجمعون الكرزات، ينتقون أفضلها لينقعوه في سائل حتى يتخمر، وبعين وأنف مدرَّبَتَينِ تمامًا يحددون متى يجب وقف التخمير، فالمزيد منها سوف يخصم من نكهة وطعم القهوة لاحقًا، يقومون بوقف التخمر بغسله مرة أخرى بماء نظيف، والآن تعمل أيدي الصغار على استخراج النواة الداخلية من الكرزة بالسرعة اللازمة، ومن ثم عملية فرز النوى مرة أخرى بناء على الحجم والوزن واللون، ثم تأتى مرحلة نشرها أو تجفيفها قبل أن تدخل في الماكينات لنزع اللحاء الأصفر الرقيق عنها، وبذلك تنكشف حبات البن الخضراء الجافة لاستقبال مرحلة جديدة من التعامل معها، مرحلة التحميص التي ليس من الضروري هنا أن تتم بداخل الأراضي الكولومبية.

زعفران لامانشا

بالرغم من أن الزعفران زهرة منتشرة في بلاد كثيرة، وخصوصًا في أواسط آسيا، وبالرغم من أن أصوله الأولى ترجع لمنطقة فارس، وبالرغم من أنه لم يدخل لإسبانيا إلا على يد العرب بعد فتح الأندلس؛ فإن الزعفران الإسباني وخصوصًا في إقليم لامانشا يتفوق على أي زعفران آخر على مستوى العالم، يأتي الزعفران من وردة بنفسجية جميلة وهي الشعيرات الرقيقة التي توجد عادة بداخل بتلات أو أوراق الوردة والمسؤولة عن استقبال حبوب اللقاح، وزعفران لامانشا هو الأكثر طولًا، والأكثف لونًا، والأقوى طعمًا، والأطيب نكهة.

بطبيعة الحال فإن التعامل مع تلك الشعيرات الرقيقة جدًّا يستلزم أن يكون التعامل يدويًّا، تتفتح وردات زعفران لامانشا ما بين أكتوبر ونوفمبر، وكما يحدث في كل الورد، لا تتفتح كلها بالطبع في يوم واحد؛ ففي هذا الشهر يصحو سكان لامانشا كل يوم ليروا وَرْدهم ويروا ما تفتح منه أثناء الليل، وبأيدٍ مدرَّبة يقتطفون الوردات ويرصونها في سلال مصنوعة عادة من الخوص المضفر؛ ليضمنوا تهوية جيدة للوردات.

ثم تبدأ مرحلة أخرى تُخصص لها الأنامل الأكثر رقة وحنوًّا، أنامل الفتيات الصغيرات اللاتي لم تتعد أعمارهن الرابعة عشرة؛ إذ تبدأ مرحلة انتزاع الخيوط الدقيقة من الوردة، تنتزع من قاعدتها أو مبزغها، وبدلًا من أن تُترَك لتجف في الشمس كما يحدث في بقية الزعفران في العالم، يضعها سكان لامانشا برفق أيضًا في أفران ذات درجة حرارة هادئة وخفيفة فتجف محتفظة بكل لونها وكل طيبها وكل طعمها.

وأخيرًا تعبأ بتقدير تام، ويضيفون للعبوة بزهو اسم المدينة وختم الحماية.

ترشيحاتنا