المدن: عمران وأماكن في القلب

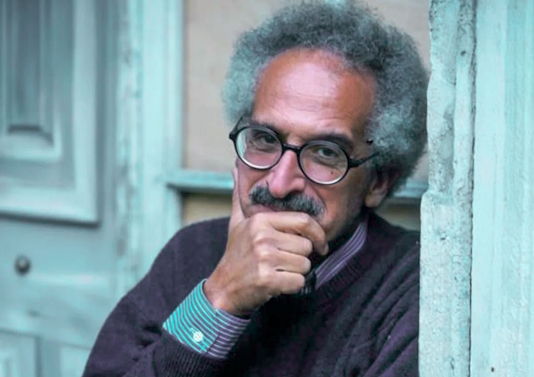

عماد أبو غازيالقاهرة في ذاكرتي

2024.11.10

مصدر الصورة : ويكيبديا

القاهرة في ذاكرتي

وُلدت في مطلع عام 1955 بمستشفى بحي منيل الروضة، وتفتَّح وعيي على مدينة القاهرة في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي، ما زالت صورة القاهرة 1957 حاضرة في ذهني، أتذكر شوارع القاهرة في المناسبات يزينها علم مصر الأخضر بالهلال الأبيض والنجوم الثلاثة، إلى جانب علم هيئة التحرير مثلث الألوان، الذي أصبح منذ فبراير 1958 علمًا للجمهورية العربية المتحدة بعد إضافة نجمين أخضرين في المساحة البيضاء، ومنه تطور العلم المصري إلى يومنا هذا.

كانت المساحات الخضراء في القاهرة كبيرة، أحياء كاملة من مدينة اليوم كانت مزارع وغيطان، هذا بالطبع إلى جانب الحدائق العامة: حديقة الحيوان، وحديقة الأورمان، وحديقة الأسماك، وحديقة الحرية، وحديقة الأندلس، وحديقة النهر، وحديقة الزهرية، وحديقة الأزبكية، وحديقة المتحف الزراعي، بالإضافة إلى الحديقة اليابانية في حلوان وحديقة الميريلاند في مصر الجديدة، كانت كل هذه الحدائق ساحات للنزهة العائلية في طفولتنا وصبانا.

كانت بالقاهرة متاحف ومزارات ثقافية متنوعة، أتذكر زياراتي لمتاحف القاهرة منذ طفولتي المبكرة مع أسرتي ثم بعد ذلك مع الرحلات المدرسية: المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي في مار جرجس، والمتحف الإسلامي بباب الخلق، ومتحف الفن الحديث بشارع قصر النيل، إلى جانب مجموعة من المتاحف التاريخية والفنية المتخصصة، والقصور الملكية التي تحول بعضها إلى متاحف، مثل: متحف بيت الأمة ومتحف قصر الأمير محمد علي ومتحف قصر الجوهرة، ومتحف بيت الكريدلية ومتحف وضريح مصطفى كامل، ومتحف فؤاد الصحي ومتحف العلوم. وقد شهدت الخمسينيات والستينيات إضافة متاحف جديدة إلى خريطة المتاحف في القاهرة، لكنها في الوقت نفسه شهدت في زمن تولي الدكتور عبدالقادر حاتم لوزارة الثقافة هدم متحف الفن الحديث وقصر هدى شعراوي بدعوى بناء فندق مكانهما، لم يُبْنَ إلا بعد نصف قرن، في عملية تدمير لجزء من تراث مصر تكررت بعد ذلك كثيرًا وما زالت تتكرر، كما تم في الوقت نفسه اقتلاع جزء من حديقة قصر الأمير محمد علي بالمنيل لبناء وحدات فندقية في أرض القصر، في سياق ما سُمي سياسة الفندقة، في السبعينيات، وحوَّل الرئيس السادات قصر ومتحف محمد محمود خليل إلى مكاتب لسكرتاريته، واحترق الجزء الأكبر من قصر الجوهرة، واختفى متحف فؤاد الصحي، وهدمت الدولة قصر البستان الذي كان يحوي متحف العلوم لتبني مركزًا تجاريًّا وجراجًا متعدد الطوابق!

أذكر شوارع القاهرة بدون زحمة مرور، السيارات الخاصة فيها ليست كثيرة، وسيارات التاكسي متوفرة بكثرة، ووسائل النقل الجماعي تجوب المدينة من أقصاها إلى أقصاها، كانت هناك شركات خاصة للنقل الجماعي قبل التأميم، شركة أتوبيسات أبو رجيلة، وشركة مقار، وشركة نهضة مصر، ولا أذكر شركات أخرى. كانت المواصلات منضبطة في مواعيدها وفي توقفها بدقة في أماكن المحطات، وكانت المحطات متقاربة. كان الكمسري ينطبق عليه وصف أحمد فؤاد نجم "نص عسكري"، يرتدي زيًّا موحدًا يشبه الملابس العسكرية، ويمسك في يديه لوحًا خشبيًّا صغيرًا عليه مجموعة من التذاكر الملونة، لكل مسافة لون ولكل درجة لون. جذبتني في طفولتي هذه التذاكر بألوانها المختلفة إلى هواية غريبة هي جمع هذه التذاكر، وحتى أحصل على أكبر عدد منها كنت أرغم كبرى عماتي وكانت تعمل مدرسة بأن تأخذني في الإجازة الصيفية في جولات متواصلة في وسائل النقل المختلفة حتى أحصل على التذاكر، وكلما يفتتح خط أتوبيس جديد أركبه من أوله إلى آخره، نتيجة لهذه الهواية كنت قد جُبتُ كل أحياء القاهرة وضواحيها قبل أن أكمل السادسة من عمري، وأصبحت خارطة المدينة مرتسمة في عقلي.

تغيرت هذه الصورة بشكل كبير منذ منتصف الستينيات، أصبحت الاختناقات المرورية سمة من سمات المدينة. زادت الأزمة مع زيادة أعداد السيارات الخاصة، تحولت معظم الشوارع إلى اتجاه واحد، وبدأ التفكير في حلول مؤقته منذ أواخر السبعينيات أبرزها إنشاء الكباري المعدنية في نقاط الاختناقات، لكن هذا الحلول المؤقتة استدامت. مواصلات شديدة الازدحام يتدلى الركاب من سلالمها ونوافذها، أزمة في سيارات التاكسي دفعت الحكومة في السبعينيات إلى منح إعفاءات جمركية لمن يستورد سيارة لتشغيلها كتاكسي، كما سمحت لموظفي الحكومة بأن يعملوا كسائقين للتاكسي بعد ساعات العمل الرسمية. ثم بدأت أشكال جديدة من وسائل النقل الجماعي مثل الميكروباص، ثم السماح بتعاونيات النقل الجماعي. وفرضت هذه الوسائل الجديدة حالة من الفوضى المرورية، زاد منها زحف التوك توك من العشوائيات الهامشية إلى مناطق تقترب من وسط المدينة.

كانت في جميع أحياء القاهرة دور للعرض السينمائي، تختلف في درجاتها لكن لا يكاد يخلو حي من الأحياء من سينما شتوية أو صيفية، بالطبع كانت معظم سينمات الدرجة الأولى تتركز في وسط المدينة. ظلت أسعار تذاكر السينما حتى بداية الثمانينيات في خانة القروش، كانت فسحة يوم الخميس بالنسبة إليَّ في مرحلة الصبا أثناء السنة الدراسية الذهاب إلى وسط البلد لمشاهدة فيلم جديد، الآن معظم دور العرض في أحياء القاهرة أُغلقت أو هُدمت، جزء من دور العرض الكبيرة في وسط المدينة مغلق، حقًّا ظهرت شاشات عرض جديدة في المراكز التجارية، لكن طقس مشاهدة السينما تغير.

كانت هناك مظاهر لفنون الفرجة والشارع في القاهرة بعضها يقتصر على الأحياء القديمة وبعضها يمتد إلى منطقة وسط البلد، وأحيانًا تتسرب فنون الأحياء القديمة على استحياء إلى شوارع وسط البلد وسط ملاحقة الشرطة عادة. من فنون الفرجة التي اختفت: البيانولا والقراداتي وصندوق الدنيا والحُواة ولاعبو الأكروبات، كانت بالنسبة إلى طفولتنا متعًا جميلة ندفع فيها ملاليم قليلة، لم يكن هناك مقابل محدد يفرضه هؤلاء المبدعون المتجولون.

من مظاهر وسط البلد التي امتدت إلى بعض أحياء القاهرة وربما إلى مدن أخرى في فترة الوحدة المصرية السورية (1958-1961) الباعة الجائلون السوريون الذين يبيعون البوظة (الأيس كريم السوري) يتجولون وهم يحملون "تُرمس" به قطع الأيس كريم، وقد اختفت هذه الظاهرة مع الانفصال، وبقيت محلات الشاورما التي تمصَّرت وعاشت معنا إلى الآن.

من مظاهر وسط البلد كذلك في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات باعة أبو فروة المشوي في الشتاء على نواصي الشوارع، وعلى أبواب سينمات وسط البلد يقف باعة التفاح المسكر والسوداني المسكر يرتدون جاكيت أبيض وبنطلون أسود وكاب فوق رؤوسهم، وبامتداد كورنيش النيل الذي شُق في مطلع الخمسينيات يتجول باعة يحملون أسبته بها السميط والجبنة والدُّقة والبيض المسلوق يبيعونها "للحبِّيبة" وللأسر التي تنطلق لتشم الهواء على الكورنيش.

من ذكريات مرحلة الطفولة أيضًا الرحلات السنوية مع جدتي لأبي لزيارة مقامات آل البيت وأولياء الله الصالحين، زيارة مستقلة لمسجد سيدنا الحسين، وزيارة أخرى تبدأ بمسجد السيدة زينب ومنه إلى الشارع الممتد بين الصليبة الطولونية ومسجد السيدة نفيسة والحافل بمزارات آل البيت، وفي بعض المرات تمتد الرحلة إلى مسجد السيدة عائشة، وفي مرات أخرى إلى مسجد الإمام الشافعي، وفي الأعياد، عصر ثاني أيام العيد زيارة قرافة الإمام الشافعي، حيث رفات الأجداد، وكنا أخي وأنا نتمسك بالذهاب مع أبي وجدتي لزيارة المقابر، واليوم للأسف طالت معاول الهدم كثيرًا من معالم هذه المناطق.

أمضيت طفولتي الأولى وسنوات صبايا وشبابي بين ثلاثة من أحياء القاهرة: المعادي حيث منزل الأسرة، والمنيل وبه منزل جدتي لأبي، وحلوان في منزل جدي لأمي حتى بداية الستينيات، ثلاثة أحياء تختلف في مظاهر حياة الناس ونشاطها اختلافات كبيرة، قبل أن أنتقل إلى سكنى وسط البلد منتصف الثمانينيات ثم سكنى الزمالك منذ ما يزيد على عشر سنوات.

كانت المعادي ضاحية هادئة، السيارات في شوارعها قليلة، الدراجة وسيلة المواصلات الداخلية لأغلب الأطفال والشباب ولبعض الكبار، في كل مدرسة من مدارس الحي وكذلك في نادي المعادي مكان لركن الدراجات، للطلاب والطالبات ولأغلب المدرسين الذين يقطنون الحي وحتى لبعض المدرسات، كان قطار حلوان وسيلة المواصلات الرئيسية التي تربط الضاحية بوسط المدينة، كانت محطة المعادي من المحطات القديمة على خط قطار حلوان، وكانت من المحطات ذات الطراز المعماري المميز، وأتذكر أن بائع الجرائد الرئيسي في المعادي عم "شلُّوت"، ولا أعرف سبب الاسم، كان يوزع الصحف على البيوت كان يتخذ من المحطة مقرًّا له، يستقبل فيها صحف الصباح، وبعد توزيعها يعود بالمتبقي إلى فرشة الصحف في المحطة.

كان هناك مكتب للتاكسي بجوار محطة المترو، تتجمع عنده سيارات التاكسي ويمكن أن نطلبه تليفونيًّا ليرسل لنا سيارة تاكسي إلى المنزل سواء لمشاوير داخل الحي أو خارجه، ما زلت أذكر رقم تليفون كشك التاكسي الذي كان يديره الحج علي، 35118، في النصف الثاني من الستينيات افتُتح مكتب ثانٍ لخدمات التاكسي، إلى جانب القطار والتاكسي كانت هناك أتوبيسات النقل العام، وكان الوصول إلى المعادي من خلال أحد طريقين: الكورنيش والطريق الزراعي (مصر حلوان).

وكما عرفنا من أهلنا أن طريق الكورنيش كان حديثًا نسبيًّا، كان الطريق على يسار المتجه من أثر النبي حتى المعادي تحفُّه الغيطان التي تمد القاهرة بالخضراوات، كانت مساكن حي دار السلام تبدو على بعد من طريق الكورنيش، في بداية الستينيات تم تشييد مستشفى القوات المسلحة، وعلى يمين الطريق كورنيش النيل الممتد لا تحجب رؤية النهر فيه أي مبانٍ، وكانت هناك قناة متفرعة من النهر بها مرسى المراكب القادمة من الصعيد، أو كما كنا نطلق عليه ميناء أثر النبي، اتذكر أنه في موسم البصل كان الكورنيش في تلك المنطقة يصبح مُشبعًا برائحة البصل.

كان أول ما يصادفنا قبل مدخل المعادي أرض مملوكة للفنان حسين صدقي بنى بها مسجدًا يحمل اسمه إلى جانب الفيلا التي يسكن فيها، ثم فيلا أخرى سكنت فيها أسرة الرئيس الغاني كوامي نكروما الذي تزوج بفتاة مصرية، في أواخر الستينيات شيد حسين صدقي برجًا إلى جانب مسجده، كان في وقتها أعلى عمارة في الحي، كان ارتفاعه أربعة عشر دورًا، ويعلوه خزان مياه لأن البرج أعلى من خزان محطة مياه المعادي، فكان لا بد من رفع الماء إليه بالموتورات، كنا نرى عمارة حسين صدقي من الطرف الآخر من الحياة، وفي المساء تبدو واضحة بأنوار النيون الخضراء التي كتب بها أعلى خزان المياه "الله أكبر"، اليوم أصبحت عمارة حسين صدقي قزمًا إلى جانب الأبراج العالية التي حلت محل الفيلات والعمارات القديمة، وحلت محل الغيطان الممتدة من أثر النبي إلى المعادي أبراج وعمارات سكنية ومستشفيات خاصة.

كان أول مبنى يصادفنا على جانب الكورنيش عند مدخل المعادي مرسى طاهر اللوزي المهجور، يليه نادي اليخت ثم دير وكنيسة السيدة العذراء، ما عدا ذلك كان كورنيش النيل مفتوحًا للنزهة وللتمتع برؤية النهر، اليوم لم يعد هناك شِبرًا نستطيع أن نرى من خلاله النهر، شغلت الشواطئ النوادي الفئوية والكازينوهات، وغاب النيل من المشهد البصري، ونحن أطفال كنا في وقت الفيضان قبل بناء السد العالي، نذهب إلى مرسى طاهر اللوزي لنتابع ارتفاع النهر على سلالم المرسى المتجه إلى النيل، نعتبره مقياس النيل الخاص بنا.

كانت المعادي تنقسم إلى معادي الخبيري ومعادي السرايات والعرب، ثم ظهر حي دجلة، وبعده المعادي الجديدة، وحتى السبعينيات كان الحد الشرقي للمعادي محطة القمر الصناعي، الآن تضاعف حجم الضاحية وامتدت شرقًا وشمالًا وجنوبًا، وهُدمت كثير من الفيلات والعمارات لتحل محلها الأبراج السكنية.

لم يكن في المعادي وقتها أماكن للنزهة سوى نادي المعادي ونادي اليخت، لكن دخولهم قاصر على الأعضاء فقط، كانت هناك مقاهٍ بلدية في منطقة السوق، وكان مكان تجمع الشباب للسمر الليلي وقوفًا في ميدان شارع 9، حيث يوجد محل لمنتجات الألبان ومخبز إفرنجي، والبقالة الرئيسية الفاخرة في الحي بقالة جمعة، وكانت هناك سينما واحدة من سينمات الدرجة الثالثة في ثكنات المعادي، إلى جانب سينما النادي التي كانت تعرض كل يوم فيلمًا جديدًا.

في المواسم المختلفة كانت عربات التين الشوكي والذرة المشوي والبطاطا والقصب والملانة وعربات الأيس كريم تجوب شوارع الحي مثل كل أحياء المدينة، وننطلق صوبها للشراء منها.

وفي شم النسيم والأعياد يذهب الأطفال والصبية والفتيات الذين لا يمتلكون دراجات إلى محلات تأجير العجل بأنواعه ومقاساته المختلفة، عجل 18 و24 و26، عجل بناتي، عجل بتلاتة وعجل صاروخ، وعجل تريسكل، كان العجل في الأعياد يزين بأوراق الكُريشة الملونة، كان "اللف بالعجل" متعة من متعنا الأساسية المتاحة بفضل هدوء الحي وقلة السيارات فيه.

من مظاهر احتفالات الأعياد وشم النسيم في المعادي مثلما في كثير من أحياء القاهرة، عربات الكارو التي يركبها الأولاد والبنات من المناطق الشعبية ويجوبون بها الشوارع مرتدين ملابس العيد الزاهية وهم يغنون، ثم يهتفون هتافًا متكررًا في كل هذه الفسح: "علي عوض أهوه" مشيرين إلى العربجي الذي يقود العربة.

كانت مدارسنا في المعادي أماكن للنشاط الثقافي والرياضي، ففي المدرسة الابتدائية والإعدادية كانت هناك فرق فنية من التلاميذ خرَّجت من فرقة المسرح بمدرسة حدائق المعادي القومية، المخرج المسرحي حسن الجريتلي، وخرج من فريق كرة القدم لاعبا الأهلي عادل الجمال ومجدي اليمني، في مدرسة المعادي الثانوية وبعد هزيمة 1967 نظَّم المشرف الاجتماعي بالمدرسة الأستاذ بهاء رويس نادي سينما صيفي، للطلاب وأسرهم، كان يعرض فيه أفلامًا تسجيلية وروائية عن المقاومة وكفاح الشعوب ضد الاستعمار، ويدعو كبار النقاد إلى مناقشة هذه الأفلام معنا.

في أواخر الخمسينيات وقبل التوسع شرق المعادي كانت هناك مساحة واسعة من أشجار الكافور والسرو، نسميها الغابة، تمتد إلى منطقة قريبة من الغابة الحجرية، التي حاصرها العمران الآن، كانت الغابة مكانًا للنزهة العائلية في ليالي الصيف المقمرة، اختفت هذه المنطقة تمامًا وأعتقد أن الحي المسمى الجولف حل محلها.

في ذلك الزمن كانت تشق المعادي ترعة الخشاب، فوقها عدة كباري للسيارات وكبري خشبي للمشاة، وتم ردم الترعة بعد أن أصبحت مستوطنة للبعوض، عمومًا كان البعوض منتشرًا في المعادي بصورة كبيرة جدًّا ليس بسبب الترعة فقط، ولكن بسبب القنوات الصغيرة الممتدة في شوارع معادي السرايات لتروي حدائق الفيلات بالمياه العكرة، وكانت هذه القنوات تجذب الضفادع للسكنى فيها، وبلغ من هدوء الحي أننا كنا نسمع في الليل نقيق الضفادع وصرير صراصير الغيط المنتشرة في الحدائق، كما كانت الثعالب تعبر شوارع معادي السرايات مسرعة ليلًا، كانت مرافق المعادي قليلة، لم يكن هناك مواسير للصرف الصحي في معظم الحي، بل آبار يتم نزحها وتجديدها كل فترة، كان من المناظر المألوفة أن نشاهد بئرًا ضخمة مبنية من الطوب الأحمر في أحواش العمارات أو حدائق الفيلات، وعليها أثقال من الحجارة لتدفعها تدريجيًّا للغوص في الأرض، وبعد أن تغوص تمامًا تغلق من أعلى، كانت هذه الآبار وسيلة الصرف الصحي.

لم تعد المعادي اليوم مثلما عرفتها في أواخر الخمسينيات حتى منتصف السبعينيات، اتسع الحي وتضاعف عدد سكانه، ونتيجة لذلك النمو العشوائي شهدت المعادي من منتصف السبعينيات انهيارًا في الخدمات، فكانت مياه الشرب النقية تصل إلى نصف الحي لمدة شهر وللنصف الآخر في الشهر التالي، وتحل محلها مياه عكرة مالحة، كنا نجلب خلال الشهر الذي لا تصل فيه المياه النقية مياه الشرب في "جراكن" يوميًّا من الأقارب الذين يسكنون في أحياء أخرى، كذلك انهارت خدمات التليفونات، فصار لدينا نوعان من الحرارة في الخط، حرارة عالية الصوت تطلب داخل سنترال المعادي فقط، وأخرى طبيعية نستطيع أن نستخدمها في الاتصال بأي مكان، أتذكر عندما كنا نرفع السماعة ونجد الحرارة المنخفضة ننادي: "حد عاوز يكلم مصر"، بالمناسبة كنا نحن سكان المعادي وحلوان وما بينهما نطلق على باقي القاهرة اسم مصر، وإذا توجه أحدنا إلى وسط المدينة يقول: "أنا نازل مصر".

لقد غادرت المعادي في منتصف الثمانينيات وفي كل زيارة للضاحية أجد تغييرًا، من وجهة نظري إلى الأسوأ، لم تعُد المعادي ذلك الحي الهادئ، احتلت الأبراج المخالفة في ارتفاعاتها مكان الفيلات والعمارات السكنية الصغيرة، امتلأت الشوارع بالسيارات، لم يعد هناك أماكن كافية للانتظار، فتحت في الحي عشرات المحال التجارية، إلى جانب المولات، وعشرات المطاعم و"الكافيهات"، إلى جانب المقاهي التقليدية الجديدة، وفي المقابل اختفت عدة محلات كانت علامات في ذاكرة القدامى من سكان الحي، كانت المعادي بالنسبة إليَّ في صبايا وشبابي المبكر حيًّا موحشًا وهادئًا أكثر من اللازم، فتحولت الآن إلى مكان قبيح مزعج طارد بالنسبة إليَّ.

أما حلوان المدينة القديمة التي أصبحت ضاحية من ضواحي القاهرة، عندما وعيت عليها في الخمسينيات فكانت تتميز بمزارتها الحديقة اليابانية، ومتحف الشمع على شاطئ النيل بالقرب من مدخل حلوان، والكبريتاج، والعيون الطبيعية في عين حلوان إلى الشمال من المدينة، وفي موقع مرتفع مجاور إلى الشرق منها يقبع مرصد حلوان، كانت كل هذه المزارات أماكن للنزهة والتعلم ترددنا عليها في طفولتنا مع الأسرة مرات ومرات، ما عدا المرصد الذي زرناه مرة واحدة مع أحد أقاربنا في ليلة مقمرة وشاهدنا القمر من خلال التلسكوب العملاق بمعايير ذلك الزمن، ثم زرناه مرة أخرى في رحلة صباحية مدرسية.

كان الحي هادئًا، معظم بيوته وفيلاته وقصوره قديمة، سكان حلوان أغلبهم عائلات عاشت هناك لسنوات طويلة وأجيال متوالية، معظمهم يعرف بعضهم بعضًا، كانت هناك بعض العزب التي تحيط بحلوان، وكانت المنطقة الصناعية في بداياتها، ولم تكُن المساكن الشعبية قد ظهرت بعد.

وسيلة المواصلات الرئيسية التي تربط حلوان بوسط القاهرة، القطار الذي ينطلق من محطة باب اللوق إلى محطة حلوان، حضرت السنوات الأخيرة للقطار التقليدي الذي يعمل بالفحم ويتكون من قاطرة تجر وراءها عربات القطار، والديزل كما كنا نطلق عليه، وكان أحدث وأكثر تطورًا، أما المترو الكهربائي فكان وافدًا جديدًا على خط حلوان يزيح تدريجيًّا القطار ثم الديزل لينفرد بالرحلة إلى حلوان، أما وسيلة المواصلات الرئيسية داخل الحي فكانت عربات الحنطور التي يجرها الخيل.

من مباهج حلوان القديمة كشك الموسيقى الذي كان يحتل ميدانًا من ميادين الحي وتأتي إليه فرقة موسيقى الشرطة مرتين في الأسبوع يوم الجمعة ويوم الأحد على ما أذكر، كذلك "المولد"، والمولد كما كان يسميه أهل حلوان ساحة واسعة تنصب فيها ملاهٍ وألعاب للأطفال في المولد النبوي كشكل من أشكال الاحتفال.

كان منزل جدي في شارع إسماعيل باشا كامل القريب من محطة القطارات، وكان الشارع كأنه الحد الشمالي لحلوان، فمن شرفة المنزل نجد أمامنا صحراء واسعة ممتدة، بها مبنى وحيد لمعسكر للكشافة، كنا نشاهد فيه في بعض الأوقات أنشطة للفرق الكشفية.

تراجعت علاقتي بحلوان بعد أن انتقل جدي إلى المعادي، تكررت الزيارات للحي فقط في الرحلات المدرسية إلى متحف الشمع وعين حلوان والحديقة اليابانية، ثم إلى المصانع الجديدة، لنتعرف على ملامح النهضة الصناعية، ثم انقطعت صلتي تمامًا بالمدينة/الضاحية حتى بداية الثمانينيات لإجراءات إعلام الوراثة بعد وفاة والدي، ولأنهي بعض الأوراق لأمي في إدارة المعاشات، ثم في انتخابات مجلس الشعب عامي 1984 و1987، لم أجد حلوان التي عرفتها في طفولتي، ضاعت كثير من ملامحها، تحولت إلى حي مزدحم، دخل الترام كمواصلة داخلية فيها، اتسع العمران في الصحراء التي كانت خالية وفي مدخل حلوان من ناحية النيل، لوثت مداخن المصانع الجو النقي الذي كانت تتميز به حلوان، زرتها مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير فهالني ما أصابها من فوضى وعشوائية ضاعت حلوان التي عرفتها طفلًا وصبيًّا وصارت مكانًا آخر مختلفًا تمامًا.

الحي الثالث الذي ارتبطت به، هو حي المنيل حيث ولدت، وحيث منزل جدتي لأبي وعماتي، كان الحي على العكس من المعادي وحلوان، حيًّا يموج بالحياة التي لا تتوقف ليلًا أو نهارًا، لذلك كان الحي المحبب إليَّ في طفولتي وصبايا وشبابي، لحيويته، ثم لقربه من وسط البلد حيث السينمات والمتاحف وأماكن الفسحة.

كان شارع المنيل عامرًا بالمحال التجارية ووسائل المواصلات العامة (أوتوبيسات النقل العام) وفي شمال الحي وجنوبه يمر التروللي باص والترام، اختفى الترام أولًا وأعقبه بسنوات التروللي باص.

في حي المنيل شاهدت صندوق الدنيا في طفولتي، عندما كان الراوي حامل الصندوق يجوب به شوارع الحي، كان العرض بمليمين، الصورة التي ظلت راسخة في ذاكرتي من صور الصندوق، صورة آدم وحواء والحية والتفاحة، شاهدت كذلك حواة الشوارع، ولاعبي الأكروبات، وموكب مولد سيدي الأباريقي الذي كان له ضريح ومقام بالروضة، وكان الإعداد لليلة الكبيرة للمولد يتم قبلها بأيام، يطوف المنظمون على البيوت ليجمعوا تبرعات الأهالي، قروشًا قليلة للإعداد لزفة المولد، في عصر الليلة الكبيرة يتحرك الموكب من أول المنيل إلى المقام مرورًا بشارع المنيل الذي تتوقف فيه المواصلات، يتقدم الخليفة الموكب على حصانه يتلوه حملة البنادير (الرايات) ثم المنشدون، وبعدهم كرنفال من الحواة ولاعبي الأكروبات والمهرجين، كنت أنتظر المناسبة كل عام، وأحرص أنا أكون في بيت جدتي الذي يطل على شارع المنيل الرئيسي.

كان في حي المنيل ثلاث سينمات صيفي: الجزيرة والروضة وجرين بالاس إلى جانب سينما ميراندا (فاتن حمامة فيما بعد) وكانت سينما صيفية وشتوية في نفس الوقت، لها سقف متحرك يفتح في ليالي الصيف، كانت كل سينما تعرض ثلاثة أفلام كل ليلة، ويتغير البرنامج كل أسبوع، حضرت عشرات الأفلام في هذه السينمات أذكر منها فيلم زد لوكستا جافراس الذي فاتني عرضه في سينمات وسط البلد في العرض الأول، الآن لم تعد أي من هذه السينمات تعمل، بعضها ما زال قائمًا لكنه مغلق، والبعض الآخر هدم تمامًا وآخرهم سينما فاتن حمامة، لكن ظهرت في حي المنيل سينما بنظام الشاشات المتعددة هي سينما جلاكسي.

من مشاهد الطفولة أيضًا حتى منتصف الستينيات احتفالات وفاء النيل، كنت أتوجه بصحبة جدتي إلى الكورنيش ناحية الروضة لنشاهد موكب المراكب القادمة من روض الفرج مزينة بسباطات البلح، وجريد النخل وغصون الأشجار والزينات المختلفة، وينتهي موكبها عند مقياس النيل، وكانت المركب التي تتقدم الموكب تسمى العقبة.

أخيرًا أذكر مشهدًا لا ينمحي من ذاكرتي في حي المنيل، مشهد يمثل طبيعة مصر حتى هذا الزمن، فتح في منزل جدتي مجموعة من الدكاكين، الأول بقالة بسيطة صاحبها عم موريس اليهودي المصري، والثاني والثالث دكانان لعم جرجس المسيحي وأولاده، واحد محل للبيرة والخمور والثاني محل لعصير القصب، والرابع مقلاة للب والسوداني، صاحبها عم محمد أبو عوف المسلم، والثلاثة أصدقاء كأنهم عائلة واحدة، لم يبقَ من هذه الدكاكين إلا دكانا أولاد عم جرجس.

عندما أذهب إلى حي المنيل اليوم لا أجد من ملامحه إلا القليل، حلت الأبراج الشاهقة محل البيوت القديمة التي كان بعضها يشكل جزءًا من تاريخ الوطن وذاكرته، اختفت معظم المحال القديمة وحلت محلها سلاسل مطاعم وكافيهات، وبنوك وشركات كبيرة.

القاهرة التي أراها اليوم غير القاهرة التي وعيت عليها منذ طفولتي، لقد بدأ التغيير يزحف منذ أواخر الستينيات، لكن سرعة التغيير تضاعفت بصورة مذهلة في السنوات الأخيرة، فأتت على مبانٍ تراثية ومعالم ثقافية وفنية وذاكرة بصرية بشكل متوحش، سأغادر الدنيا من عالم غير العالم الذي نشأت فيه وعرفته، كم هي قاسية تلك الأحوال.

ترشيحاتنا