دراسات

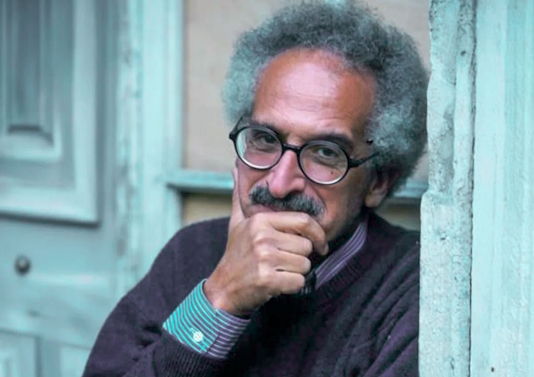

محمود هدهودوعود الشعبوية وغوايتها: إرنستو لاكلاو والبحث عن استراتيجية للقوى الديمقراطية

2018.11.01

مصدر الصورة : الجزيرة

وعود الشعبوية وغوايتها: إرنستو لاكلاو والبحث عن استراتيجية للقوى الديمقراطية

"شبح يخيم على أوروبا"، ما تزال تلك العبارة التي افتتح بها ماركس وإنجلز بيانهما الشيوعي قبل أكثر من قرن ونصف القرن تثير، لدى مؤسسة السلطة في أوروبا اليوم، الفزع نفسه الذي أثارته وقت إطلاقها، لكن شيئًا ما تغير بالتأكيد. فقد عاد اليسار في ظل أزمة أوروبية ذات أبعاد مركبة بعد عقود طويلة من استيعاب الأحزاب الشيوعية وتدجينها بطريقة أو بأخرى، ولكنها عودة في ثياب شعبوية تختلف بدرجة أو بأخرى عن تلك التي ارتداها عبر تاريخه.

وإذا كان القول بأن القوى الديمقراطية بصفة عامة واليسارية بصفة خاصة تواجه اليوم تحديًا صعبًا عبر نصفي الكرة الأرضية؛ الشمالي الصناعي الذي أنجز بناء مؤسسات الديمقراطية الليبرالية، والجنوبي النامي الذي لم ينتهِ وربما لم يشرع بعدُ في إنجازها، بات قولًا فارغًا لفرط تكراره، فإن السؤال الذي يبدو ملحًّا اليوم ليس هو المأزق نفسه وإنما سبل الخروج منه. وفي سياقنا القائم يتبلور تحديدًا على النحو الآتي: هل تمثل الشعبوية حقًّا الاستراتيجية البديلة الأنسب للقوى الديمقراطية واليسارية في صراعها ضد المؤسسة؟

كان إرنستو لاكلاو، المنظر السياسي الأرجنتيني، ورفيقة حياته وعمله النظري المنظرة البلجيكية شانتال موف، من بين منظري اليسار، هما أول من طرح الشعبوية بوصفها منطقًا سياسيًّا يمكن من خلاله للقوى الديمقراطية استعادة فاعليتها السياسية، بعد أن استهلك نموذج الحزب الطليعي صلاحيته، واستوعبت أحزاب اليسار غير الراديكالية ضمن الإجماع النيوليبرالي، الذي اختفت معه إمكانية الاختيار بين بدائل فعلية ضمن ثنائية اليسار/اليمين التي حكمت الخيار الانتخابي في البلدان الأوروبية.

لم يكتفِ لاكلاو وموف بعملهما النظري بهذا الصدد فحسب، بل ارتبطا على الصعيد السياسي كذلك بالحركات الشعبية في أمريكا اللاتينية وأوروبا. فقد عمل لاكلاو مستشارًا للرئيس الأرجنتيني الأسبق نيستور كيتشنر وزوجته التي خلفته في رئاسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز، وقد اعترف كيتشنر بأثر لاكلاو عليه في تجاوزه تصوراته البيرونية التقليدية، وتعرفه إلى النشطاء الذين احتلوا الشارع بعد الانهيار المالي في مطلع الألفية الذي صعد كيتشنر واليسار على أنقاضه إلى السلطة. وبالصعود المتوازي لحزبي بوديموس الأسباني وسيريزا اليوناني، بدأ الحديث عن شعبوية يسارية أوروبية يتصدر النقاشات النظرية، وعاد معه الحديث عن أثر لاكلاو وموف. ففي اليونان، كانت كل من رينا دورو، حاكمة آثينا والقيادية بسيريزا، وفوتيني فاكي، النائبة البرلمانية، قد درستا على لاكلاو، كما أن يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني السابق والاقتصادي اليساري ذائع الصيت قد حصل على الدكتوراه من جامعة إيسيكس، حيث أسس لاكلاو وموف مساق: “نظرية الخطاب والتحليل السياسي” الذي ما يزال يحمل نظرياتهما. وبعد وفاة زوجها، واصلت موف المسيرة إلى حد أن وصفتها “لو فيجارو” الفرنسية بـ “ملهمة ميلانشو”؛ القيادي اليساري الذي برز في الانتخابات الفرنسية الماضية، وكذلك بـ “الأم الروحية لبوديموس”، حيث إن حوارها المشترك مع إنيغو إيريخون، استراتيجي بوديموس، الذي حمل عنوان “بوديموس: باسم الشعب” أمسى بمثابة “المانفستو” النظري للحزب.

بالطبع، لا يمكننا بسهولة فصل العمل النظري للاكلاو؛ الذي حمل توقيعه دون الشراكة المعتادة مع موف في نظرية الشعبوية عن مجمل مشروعهما النظري عن الديمقراطية الجذرية، فإن تقديم تلك النظرية ونقدها يمكن مع كثير من البسط أن يكون مدخلًا مناسبًا للخلفية النظرية للديمقراطية الجذرية وإطارها المفاهيمي الذي شبّهه أحد الكتاب في صعوبة قراءته بالنسق الهيجلي.

تكوين المأزق النظري بين الماركسية والشعبوية

ما الذي دفع إرنستو لاكلاو إلى الانشغال بالشعبوية؟ لعبت الخبرة اللاتينية للاكلاو دورًا مهمًّا في دفع المأزق النظري للماركسية الذي ولدت في سياقه بواكير النشاط النظري للاكلاو، إلى نهاياته القصوى. عرفت أمريكا اللاتينية تجارب شعبوية عدة، والتي كانت من أبرزها التجربة البيرونية التي عاشها لاكلاو عن قرب في الأرجنتين وانشغل بتحليلها. وقد ارتأى لاكلاو أن النظرية الاجتماعية الكلاسيكية، حتى في نسختها الماركسية، لم تتمكن من استيعاب الظاهرة ومعالجتها.

ولد مصطلح الشعبوية في روسيا، في سبعينيات القرن التاسع عشر، لوصف النارودنيكية Narodniks؛ وهي حركة من المثقفين الاشتراكيين الذين رأوا أن على الاشتراكيين العودة إلى الشعب والتعلم من قيمه ضد قيم السلطة، وأن الفلاحين هم وقود الثورة. وقد أطلق الوصف نفسه أواخر القرن التاسع عشر على حزب الشعب الأمريكي الذي حمل أفكارًا تشبه النارودنيكية. عاد المصطلح في الخمسينيات والستينيات ليصف عددًا من الحركات والأنظمة التي ظهرت في العالم الثالث آنذاك، ومن بينها البيرونية. كان الزعيم الأرجنتيني خوان بيرون قد نجح في أربعينيات القرن العشرين في قيادة تحالف شعبي واسع وعابر للطبقات انضوت تحته النقابات العمالية بهدف تصنيع الأرجنتين (إنجاز التحول الصناعي) في سبيل تحسين ظروف الطبقة العاملة. وما صوّره بيرون بوصفه صراعًا تخوضه الأرجنتين وعمالها ضد الرأسمالية الإمبريالية (يحضر هنا على الفور بالتأكيد في عقل القارئ العربي التجربة الناصرية).

وقد تبلورت الإشكالية عند لاكلاو كما يلي: إذا استحال ارتباط الشعبوية بطبقة محددة أو بمضمون أيديولوجي محدد، فكيف يمكننا فهمها ضمن الإطار الماركسي الذي يرى أن علاقات الإنتاج والصراع الطبقي هي المحدد الأساسي للتناقضات السياسية؟ هل تمثل الشعبوية إذن تحديًا للنظرية الماركسية؟

رفض لاكلاو في كتابه الأول: “السياسة والأيديولوجية في النظرية الماركسية” (1977)، الذي ضمنه معالجته الأولى للشعبوية، الربط بين الشعبوية وبين بنية طبقية محددة، فحيث إنها لا تمثل بالنسبة إليه أيديولوجية خاصة بالطبقة الفلاحية أو غيرها، وهو يرفض مع ذلك النظرية الكلاسيكية للماركسية عن العلاقة بين البنية التحتية/الاقتصادية وبين البنية الفوقية/السياسية والأيديولوجية؛ فالأولى لا تحدد الأخيرة ولا يمكن للأخيرة إذن أن تختزل لتكون مجرد شكل من أشكال وجود الطبقة. لكن لاكلاو يعود فيقرر، وفقًا لتعبير أستاذه ألتوسير: إن التحديد الأخير determination at the last instance للعمليات التاريخية يتم عبر علاقات الإنتاج والطبقات.

يضرب لاكلاو هنا مثالًا بـ “القومية”. فيمكن للقومية أن تستعمل من قبل طبقة إقطاعية لتبرير مطالبتها بالحفاظ على نظام سلطوي تراتبي، كما حدث في ألمانيا بسمارك. وفي المقابل، يمكن لحركة شيوعية أن تستخدم القومية في شجبها خيانة الرأسمالية وتبعيتها للخارج، كما حدث في صين ماو. يستخلص لاكلاو من ذلك أن ما يحدد الطبيعة الطبقية للأيديولوجية ليس مضمونها (قومية أو غير قومية) وإنما شكلها، أو ما يسميه لاكلاو: مبدأ التمفصل articulating principle الخاص بها. ولكن لكي يتم هذا التمفصل، ينبغي أن تتوفر مضامين غير طبقية، كالقومية مثلًا، يمكن من خلالها أن تتم الممارسة الأيديولوجية الطبقية كما سبق بيانها في مثال القومية. إذن، ومن خلال الممارسة الأيديولوجية تلك، لا يغدو الفاعل السياسي هو محض الطبقة فحسب، فالطبقة في ممارستها الأيديولوجية تقوم بمفصلة عدد من المضامين التي تعود إلى طبقات أخرى وهو ما يتم عبر عملية “الهيمنة” التي تمارسها الطبقة على طبقات أخرى، ومن ثم ينشأ فاعل سياسي جديد عابر للطبقات.

الشعبوية إذن، هي العملية التي يتم من خلالها خلق فاعل سياسي عابر للطبقات يستخدم مفهوم الشعب بوصفه مبدأ لمفصلة مكوناته المختلفة ضد السلطة، وهي عملية تنشأ في ظل فشل السلطة في تحقيق الهيمنة الأيديولوجية على الطبقات الخاضعة لها من خلال امتصاص مضامينها ضمن أيديولوجية الطبقة الحاكمة.

نظرية الشعبوية عند لاكلاو

كما هو واضح من التحليل السابق، فإن تمسك لاكلاو بالنظرية الماركسية لم يساعده كثيرًا، بل شكّل مفهوم “التحديد الأخير” تحكّمًا يمكن الاستغناء عنه بحيث يبقى تحليل لاكلاو للشعبوية من دونه ممكنًا. فإذا كانت الحركة الشعبوية هي نسيج من المضامين الأيديولوجية تتمفصل حول مفهوم الشعب، وتنطلق من تناقض الشعب/السلطة، فما الذي يجعلها بالضرورة نسيجًا طبقيًّا، وما الذي يمنع من أن يكون تناقض الشعب/السلطة تناقضا غير طبقي؟ وإنما يتعلق الأمر بتعارضات اجتماعية أخرى social antagonisms؛ كالحقوق الثقافية أو العرقية أو الحريات الجنسية أو الحقوق المدنية أو غير ذلك. وهكذا، مثّل العمل الثاني الذي قدّمه لاكلاو وشاركته فيه موف: “الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية” (1985)، القطيعة التاريخية بين لاكلاو وموف وبين النسق الماركسي ومقولاته الأساسية، وعلى رأسها الهوية الطبقية بالضرورة للفاعل الاجتماعي، وتدشين “ما بعد الماركسية” بوصفها أفقًا لمشروع مختلف جذريًّا عن المشروع الماركسي.

ظل الشاغل النظري الأساسي للاكلاو مع ذلك هو: كيف تنشأ الهويات الجمعية collective identities؟ وقد رأى أن تكوين تلك الهويات بمثابة ممارسة سياسية وخطابية، “فالسياسي” بحسب مقولة لاكلاو وموف: “ليس بنية فوقية، وإنما هو بمثابة أنطولوجيا الاجتماعي” (أي الشكل الذي يوجد به الاجتماعي).

لا يتعلق “الخطاب” عند لاكلاو بمجالات الكلام واللغة كما هو معتاد في اللسانيات الحديثة، وإنما كل تركيب من العناصر تلعب فيه العلاقات دورًا تكوينيًّا. يعني ذلك أن العناصر لا توجد قبل وجود التركيب العلائقي، وإنما تتأسس من خلاله. فكما شرح اللساني السويسري سوسير، فإن الكلمات (الدوال) لا تجمعها بالأشياء (المدلولات) أية علاقة ضرورية، وإنما تنشأ تلك العلاقة ضمن النسق اللغوي من خلال الاختلاف، فنحن نعرف مثلًا أن كلمة كرسي تدل على الشيء الذي نسميه كرسيًّا، ليس لأي صلة وجودية بين الكلمة والشيء، وإنما من خلال معرفتنا بأن كرسي لا تدل على القلم أو الكتاب أو المكتب، أي من خلال الاختلاف بين تلك الكلمة وبين الكلمات الأخرى. بالمثل، يشرح لاكلاو فيقول: “إن أي عنصر دلالي، أي يقوم مقام الكلمة، كالفعل، إنما يتحدد عبر علاقته مع الأفعال الأخرى، أو اختلافه معها”.

إذا افترضنا الكلية الاجتماعية، وفق نظرية الخطاب تلك، خطابًا؛ فإنها لا يمكن أن تتكون من مجموعة من الجماعات أو البنى أو الوظائف الثابتة كما تراها النظرية الاجتماعية الكلاسيكية؛ إذ إن تلك المكونات جميعها لا تكتسب معناها من خلال التركيب العلائقي داخل الكلية الاجتماعية، وإنما تتحدد قبليًّا.

لنتحدث مثلًا عن الاقتصاد. إذا كان الاقتصاد بنية، فإن له وجوده المستقل عن البنية السياسية، وله قوانين ثابتة تحكمه تختلف عن القوانين التي تحكم البنية السياسية، وإذا قامت علاقة بين البنيتين فإن لتلك العلاقة أيضا قوانين خاصة بها. قل الشيء نفسه عن الاقتصاد بوصفه وظيفة. الكلية الاجتماعية في تلك الحالة ليست خطابًا بالتأكيد وفق المعنى اللاكلاوي؛ إذ إن البنى أو الوظائف توجد قبليًّا، ولها قوانينها خارج علاقاتها بالعناصر الأخرى ضمن تلك الكلية. إذا افترضنا المجتمع أيضا مجموعة من الأفراد أو المجموعات فلن يتغير شيء. إن “الشعب” بالنسبة للاكلاو ليس مجموعة متكونة بالفعل، وإنما هو علاقة تنشأ بين مجموعة من الفواعل الاجتماعيين.

ما الوحدة الأساسية للتحليل إذن؟ يقترح لاكلاو هنا مفهوم: “المطلب demand”. تحمل كلمة demand في الإنجليزية معنى “الطلب request” و”الدعوى claim”. ينشأ المطلب الاجتماعي في البداية بوصفه طلبًا؛ طلب من مجموعة سكانية مثلًا إلى السلطة بأن تزودها بالكهرباء. وفي حالة عدم الاستجابة إلى ذلك المطلب/الطلب، فإن المطالب تتراكم لدى تلك المجموعة وغيرها بحيث تعجز السلطة عن الاستجابة إليها كلًّا على حدة differentially، وإنما تتعامل معها بوصفها سلسلة متكافئة من المطالب equivalential chain of demands. عندئذ، يتحول المطلب نفسه من طلب إلى دعوى، ويتحول كذلك من مطلب معزول، نسميه “مطلبًا ديمقراطيًّا democratic demand”، إلى “مطلب شعبي popular demand”.

ولكن بنشأة تلك السلسلة أيضًا، ينشأ ما نسميه “حدًّا تخاصميًّا داخليًّا internal antagonistic frontier”” بين سلسلة المطالب المتكافئة من جهة وبين السلطة أو المؤسسة من جهة أخرى. فإذا نجحت السلطة في التعامل مع تلك المطالب نفسها كلًّا على حدة، وفق منطق اختلافها logics of difference فإنها بذلك تمنع نشأة الحد التخاصمي بينها وبين سلسلة المطالب، أما إذا اضطرت إلى التعامل معها وفق منطق تماثل تلك المطالب logics of equivalence، فإن السلطة تغدو هنا العنصر المستبعد الذي ينشأ ضده الخطاب، وينشأ الحد التخاصمي بين سلسلة المطالب التي تتماثل في عدائها للسلطة.

لدينا إذن شرطان لنشأة الشعبوي: نشأة السلسلة المتكافئة من المطالب، ونشأة الحد التخاصمي الفاصل بين السلطة وبين سلسلة المطالب. لكن هذا لا يكفي؛ إذ إن من الضروري أن يحدث توحيد رمزي لسلسلة المطالب بحيث تتكون الهوية الشعبية. فقبل أن تنشأ الهوية الشعبية، لا تكون العلاقة التماثلية بين المطالب أكثر من شعور غامض بالتضامن. ولكن كيف تنشأ هذه الهوية؟

إن عناصر الخطاب لا تتحدد سوى عبر لعبة الاختلاف بين بعضها، ولكن كل علاقة اختلاف ضمن الخطاب لا يمكن فهمها إلا باستيعاب الكلية الخطابية نفسها؛ لأنها تتحدد بعلاقاتها مع علاقات الاختلاف الأخرى. ولكن استيعاب الكلية الخطابية نفسه يحتاج، إذا احتفظنا بمفهوم الخطاب السابق، إلى اختلاف بين تلك الكلية وبين كلية أخرى، وهذا الاختلاف يستلزم بالضرورة كلية خطابية تستوعب هاتين الكليتين وعلاقة الاختلاف بينهما، وهكذا إلى ما لا نهاية. ما الحل إذن؟ الحل هو أن يقوم الخطاب نفسه باستبعاد أحد عناصره، بحيث يحدد نفسه عبر الاختلاف معه. هنا، تصبح العلاقات بين العناصر ذات اتجاهين، فهي من جهة علاقات اختلاف فيما بينها، وعلاقات تماثل من جهة اختلافها مع العنصر المستبعد (علاقة تخاصم كما سبق أن أوضحنا).

لدينا هنا بتعبير لاكلاو منطقان يحكمان الخطاب: منطق الاختلاف logics of difference (بين عناصر الخطاب وبعضها)، ومنطق التماثل logics of equivalence (بين عناصر الخطاب والعنصر المنبوذ). ما نحصل عليه مع ذلك ليس سوى كلية محبَطة failed totality تحمل في قلبها الصراع بين منطقي الاختلاف والتماثل.

لنتوقف هنا قليلًا لنطرح مثالًا يجسد ذلك التجريد. إذا افترضنا أن لدينا مدينة يعاني بعض سكانها من أزمة مياه (مطلب 1)، بينما يعاني جانب آخر من سكانها من أزمة كهرباء (مطلب 2)، وثالث من نقص الطعام (مطلب 3)، وقلة لا يعانون من تلك المشكلات الثلاثة لسبب أو لآخر. كيف ميزنا بين تلك المجموعات؟ ما ميّز تلك المجموعات هو فقط اختلافها حول ما تعانيه. لعبة الاختلاف فحسب هي ما حدد هوية كل مجموعة من المجموعات الأربع، وهي هوية غير ثابتة بالطبع وقابلة للتغير. لدينا هنا مجرد تركيب علائقي قائم على الاختلاف لكنه لا يعطي هوية جمعية. لكي تنشأ هوية جمعية فإن من الضروري أن تتفق بعض تلك المجموعات مع بعضها، ولكن لكي تنشأ علاقة التماثل تلك، لا بدَّ من نبذ أحد العناصر، ولنفترض هنا أنهم استبعدوا القلة التي يتوفر لديها النواقص الثلاثة. نجد هنا أن ما نحصل عليه ليس كلية خطابية تتضمن المطالب الثلاثة الأولى، وإنما في الواقع سلسلة من المطالب لا يجمعها سوى شعور بالتضامن كما سبق أن أشرنا.

ما يحدث هنا هو أن أحد العناصر الجزيئية particularity ضمن الخطاب يتخلى عن جزئيته وتعيينه ليقوم بتمثيل الخطاب كليًّا أو سلسلة المطالب بأسرها، أي إنه يقوم بالهيمنة hegemony على سائر العناصر. لكن بعملية مفصلة articulation لسائر المطالب أو الجزيئيات ضمن الخطاب، ويتحوّل إلى “دال فارغ empty signifier” لا يدل على دال معين، وإنما يدل على الخطاب الذي يمثل هو نفسه كلية محبَطة. ماذا يعني ذلك؟

بالعودة إلى مفهوم “الحد التخاصمي antagonistic frontier”، نجد أن التخاصم هو علاقة تختلف عن علاقة التناقض من جهة، والاختلاف من جهة أخرى. فالتناقض هو علاقة منطقية؛ إذ إن (أ) لا يمكن أن تكون نفي (أ)، لذا هي علاقة مفاهيمية يمكن استنباطها. أما الاختلاف، كما نجد مثلًا في النسق اللغوي بحسب سوسير، حيث يتحدد الدال باختلافه عن باقي الدوال، فهو رغم كونه علاقة غير منطقية، إلا أنه يكتسب موضوعيته من كونه ينتمي إلى فضاء متصل، هو اللغة، تتكون فيه. أما علاقة التخاصم فهي علاقة تفترض خرقًا في الفضاء الذي تتحرك فيه العناصر. يؤدي هذا الخرق إلى وعي بالنقص، أو بالوجود الناقص. هذا الوعي بالنقص، والبحث عن شيء مفقود يؤدي إلى نشأة “الدال الفارغ” الذي لا يدل على شيء محدد وإنما يدل على غيابه.

يضرب لاكلاو مثلًا بمفهوم “النظام”، فإذا أخذنا الفرضية “الهوبزية” عن الفوضى الطبيعية، تجمع أفراد يفتقد إلى أدنى تنظيم، فإن الناس في هذا التجمع يسعون إلى النظام. أي نظام؟ ليس نظامًا محددًا، وإنما النظام الذي هو عكس حالة الفوضى. يمسي “النظام” هنا دالًّا فارغًا، وهذا الدال نفسه ضروري لعملية الدلالة في الخطاب كما سبق أن شرحنا؛ لأنه يدل على عملية الاستبعاد نفسها التي سبق أن أشرنا إليها وهي العملية التي تنشأ عبرها علاقات التماثل بين عناصر الخطاب. وينشأ الحد التخاصمي لكون العنصر المستبعد هو الحائل دون الوصول إلى الوجود التام للدال. فعلى سبيل المثال: التخاصم مع السلطة ينشأ بسبب منعها المواطنين plebs الوصول إلى حالة الشعب populus.

بقي أن نشير إلى أن الرموز التي تستعمل في ممارسة الهيمنة لتحويل سلسلة المطالب إلى هوية شعبية ليست وسطًا خاملًا يمرر المطالب، وإنما يعيد تشكيلها أيضًا، كما يتشكل بها، “فالتمفصل السياسي والهيمنة يعيدان تشكيل المصالح نفسها التي يزعمان أنهما يمثلانها”. هنا نجد أن عملية التمثيل التي يقوم بها العنصر الذي يمارس الهيمنة تتم في اتجاهين، فالمطالب ينبغي أن تتطابق مع الهوية الجمعية، وباستقلالها المفرط تتفكك سلسلة المطالب التي تمثل المادة الخام للهوية الجميعة. من جهة أخرى، فإن الهوية الجمعية ينبغي أن تظل معبرة عن المطالب في اختلافها، وباستقلالها، أو بتفرد العنصر المهيمن بها، عن تلك المطالب فإنها أيضًا تتفكك بسبب غياب منطق الاختلاف، مما يؤدي إلى افتقاد العناصر إلى تعينها particularity. نجد ذلك في حالة الأنظمة الشعبوية التي تهيمن عليها البيروقراطية إلى درجة تختفي معها المطالب التي نشأت الحركة الشعبية للتعبير عنها.

مزالق الشعبوية

لا تعني الشعبوية بالنسبة للاكلاو نوعًا من الحركات يعود إلى التكوين الفلاحي أو من ذوي الملكية الصغيرة، أو وعيًا أيديولوجيًّا مرتبطًا برفض التحديث، أو أسلوبًا في الممارسة يعتمد على التلاعب بالجماهير من خلال نخبة متطرفة، وإنما تمثل الشعبوية بالنسبة للاكلاو منطقًا سياسيًّا؛ منطق في خلق الهوية الجمعية أو تأسيس الاجتماعي. وهو منطق مناوئ لمنطق الفلسفة السياسية منذ أفلاطون؛ الذي يرى: أن السياسة إنما هي شأن نخبة قليلة من الخبراء الذين تعود شرعية حكمهم إلى امتلاكهم المعرفة بما ينبغي للمجتمع أن يكون عليه.

إن السياسة هي ممارسة الهيمنة التي تنشأ عبرها الإرادات الجمعية، وما المجتمع إلا بنية غير متجانسة من تلك الإرادات العرضية.

يرى سلافوي جيجك: أن نظرية لاكلاو في الشعبوية، وعلى الرغم من صرامتها المفاهيمية تعاني مشكلتين. فأولًا، لا تكفي الشروط الصورية التي سردها لاكلاو لوصف أية حركة بأنها شعبوية. هذا على الصعيد النظري. أما على الصعيد العملي؛ فإن الشعبوية، بحسب جيجك، لا تمثل منطق السياسي، بل إنها قد تتضمن على العكس، شيئًا من نفي السياسة.

بخصوص النقطة الأولى؛ فإن جيجك يقترح إضافة الشرط التالي لتعريف الشعبوية: إن العدو في الشعبوية ينبغي أن يتم تشييئه في كيان موجود بالفعل، ينبغي أن يتم تدميره، وبتدميره تتحقق العدالة. في المقابل، يتم النظر إلى الهوية الشعبوية باعتبارها سابقة على وجود هذا العدو. ويعطي جيجك مثالًا على ذلك بالحركة الشارتية في إنجلترا، فبحسب لاكلاو نفسه، لم تكن الشارتية حركة معادية للنظام الاقتصادي نفسه، وإنما لنخبة طفيلية رأت الشارتية أنها تسيطر على السلطة السياسية وتستخدم النظام لصالحها. مثال آخر، وهو حالة اليهود مع الفاشية. تقوم الشعبوية هنا بإعطاء صلابة كاذبة للعدو المجرد، فتجسده في كيان اجتماعي معين، يجعل هذا من الشعبوية منطقًا يتضمن بالضرورة شيئًا من التعمية الأيديولوجية، وفي الأخير، يتضمن ميلًا فاشيًّا بدائيًّا.

إن لاكلاو في الواقع لا ينفي تلك السمة في الشعبوية، وهي متضمنة لديه في عملية الهيمنة وخلق الدال الفارغ كما سبق أن شرحنا. لا يقع الخلاف إذن حول تلك السمة، وإنما حول المنطق السياسي نفسه. بالنسبة للاكلاو، فإن المنطق السياسي ليس منطق تحليل النظام القائم واقتراح النظام البديل، وإنما هو منطق الممارسة السياسية التي لا تنطلق من هذا التحليل، وإنما من الحراك ضمن إطار اجتماعي معين ضد عدو معين يجري تعيينه خطابيًّا. أما بالنسبة لجيجك، فإنه يتمسك بالمنطق الكلاسيكي للماركسية الذي يسعى إلى ثورة تستهدف بالأساس تقويض نظام معين وتأسيس نظام آخر، يجري تعريفه مسبقًا من خلال تحليل ونفي النظام القائم. يعني ذلك أن الممارسة السياسية نفسها تتضمن بالضرورة ميلًا فاشيًّا وتعمية أيديولوجية لا تستهدف التلاعب بالجماهير، وإنما تنشأ لعدم إمكان وجود الممارسة السياسية إلا في إطار معين من الخصومة مع مؤسسة بعينها، وإلا فالبديل يصبح حالة من العطالة السياسية.

يجيب جيجك بالتأكيد عن ذلك: بأن الشعبوية لم تكن يومَا نمط الممارسة السياسية الوحيد المتاح للقوى الديمقراطية، فهنالك نضال الحركات الشبابية الراديكالية، وهنالك نضال حركة الحقوق المدنية في أمريكا التي لم تقم بصناعة سلسلة من المطالب وإنما طرحت مطلبًا واحدًا. ما يجيب به لاكلاو بهذا الصدد: هو أن تلك النضالات لم تؤسس خصومة سياسية فعلية مع السلطة القائمة بالفعل، وبناء على ذلك فإنها لا يمكن أن تكون استراتيجية سياسية للقوى الديمقراطية. يسجل لاكلاو بالفعل هامشًا يقول فيه: “خلال مناقشتنا في “العرضية، الهيمنة، الكونية” سألت جيجك مرارًا أن يحدد من الفاعل الانعتاقي بالنسبة إليه، وما هو الخط الاستراتيجي الذي يقترحه، وذلك في سبيل أن يجري نقاشنا أكثر على أرضية سياسية لا ميتافيزيقية. ما من إجابة كانت حاضرة”.

لا يعني هذا بالتأكيد أن نقد جيجك لا يستحق التوقف عنده. إن جيجك ينبهنا إلى أن المنطق الشعبوي يتضمن بالضرورة ميلًا فاشيًّا، وفي الحقيقة، إذا كانت الرموز التي تتوسط خلق الهوية الشعبية تعيد صياغة المطالب، فإن اشتراط كون المطلب نفسه ديمقراطيًّا أو تحرريًّا لا يكفي، بل يجب أن تكون الهوية المصنوعة خطابيًّا نفسها ملتزمة بالقيم الديمقراطية، وهو الأمر الذي لا يسهل تحقيقه، ويمثل عائقًا بالفعل في وجه خلق شعبوية يسارية ضد الشعبوية اليمينية، ويهدد مشروع لاكلاو وموف بأسره. إننا نلاحظ اليوم أن القوى اليسارية في أوروبا تعاني مأزقًا في قضية اللاجئين والمهاجرين، فهي من جهة لا تستطيع مجاراة العداء اليميني لهم، لكنها من جهة أخرى تحتاج إلى اتخاذ موقف يتسق مع المطالب الشعبية تجاههم.

إن إمكان خلق الهوية الشعبية التي تحافظ على هذا التوازن بين القيم الديمقراطية وبين المطالب الشعبية حاضر في الأفق بالتأكيد، لذلك فإن الاستراتيجية الشعبوية تبقى ممكنة وإن فشلت القوى اليسارية في ممارستها.

النقد الثاني لجيجك يتبلور حول “المفارقة الفاشية”، إن صح التعبير. فإذا كانت المفارقة الديمقراطية كما تطرحها شانتال موف هي: أن الديمقراطية تدمج النضال التخاصمي في الفضاء المؤسسي، أي تجعله مؤسسيًّا بوصفه اختلافًا مقبولًا، أي تلغي فاعليته النضالية ضد السلطة، فإن المفارقة الفاشية تقوم على العكس؛ بالإبقاء على المنطق التخاصمي، بل ودفعه إلى غايته، لكن في سبيل إلغائه وتأسيس نظام شديد التراتبية. ما يعنيه جيجك هنا هو: أن الشعبوية وإن كانت مسيّسة تمامًا في حركتها فإن غايتها تبقى هي إلغاء السياسة أصلًا.

إن لاكلاو أيضًا لا يتغاضى عن تلك الحقيقة إذا تذكرنا تحليله لعملية التمثيل باعتبارها عملية ذات اتجاهين كما سبق أن أوضحنا، لذلك فإن لاكلاو يحرص على تأكيد منطق الاختلاف داخل الهوية الشعبية نفسها بين المطالب أو الجزيئيات، التي بنفيها تتفكك سلسلة المطالب التي تمثل المادة الخام للهوية الشعبية.

يضرب جيجك أيضًا مثالًا آخر للتصالح بين مؤسسة السلطة وبين المزاج الشعبوي، بحالة برلسكوني في إيطاليا. فالشعبوية إذن، ليست بالضرورة البديل المناوئ لحكم المؤسسة الذي يلغي السياسة. إلا أن هذا النقد يتغاضى عن أن الشعبوية لا تضمن، كما أشرنا، ألا يتخلى العنصر المهيمن عن سلسلة المطالب وأن يحرك الحد التخاصمي الفاصل عن موقعه بين مؤسسة السلطة والشعب بحيث تتصالح مؤسسة السلطة مع مجموعة من المطالب مكوّنة سلسلة جديدة من المطالب تستبعد مطالب أو عناصر أخرى غير السلطة. يضرب لاكلاو مثالًا على ذلك بالنيو ديل في الولايات المتحدة، حيث حلّت الأغلبية الأخلاقية moral majority، وهو الدال الذي استخدمته مؤسسة السلطة في عهد روزفلت، محل الدوال اليسارية، مستوعبة مطلب الدفاع عن الضعفاء. بالعودة إلى مثال القومية الذي استخدمه لاكلاو في عمله الأول عن الشعبوية، فإن الشعبوية هنا تمسي “دالًّا عائمًا”، أي إنه دال يبقى معناه معلّقًا؛ لأنه يمكن أن يندمج بأي من الخطابين المتصارعين.

نصف إجابة

بالعودة إلى سؤالنا الأول: هل تصلح الشعبوية لأن تكون استراتيجية للقوى الديمقراطية عامة واليسارية خاصة في نضالها ضد مؤسسة السلطة، فضلًا عن أن تكون المنطق السياسي الوحيد الحاكم للممارسة السياسية؟ لا شك أن نقد جيجك كما سلف يوضح التناقضات الكامنة في العقل الشعبوي، وهي تناقضات إن أمكن استيعابها ضمن الإطار النظري الذي يطرحه لاكلاو، وهو كما اتضح، وكما يصفه جيجك، يمتاز بصرامة نظرية نادرة، إلا أنها تناقضات تذكر بحدود المنطق الشعبوي. يمكننا أن نلخص التهديد كالتالي: إن الشعبوية تحمل تهديدًا بالانقلاب على القيم الديمقراطية والتحول إلى أداة سلطوية. إن هذا الخطر لا يتعلق بالمآلات فحسب، ولكن ببناء الهوية الشعبية نفسها كما أوضحنا في مثال موقف القوى الديمقراطية من قضية اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.

هل يلغي هذا التهديد وعد الشعبوية ويحوله إلى غواية خطِرة؟ إن فضل لاكلاو يرجع إلى كونه عودة من منطق الدولة إلى منطق الحركة، وهو بهذا الوصف يعد امتدادًا للخط النظري الذي بدأ عند لينين، وبلغ ذروته عند جرامشي، ولم ينتهِ عند ألتوسير الذي تتلمذ عليه لاكلاو. لا ينطلق لاكلاو من محض همٍّ نظري، وإنما من هم سياسي أيضًا، وإذا كان لاكلاو يدرك أن تلك التناقضات تكمن في الممارسة السياسية نفسها بما هي كذلك، فإنه يقبل المنطق الشعبوي رغم ما يحمله من تهديد. تتحرك الممارسة السياسية/الشعبوية بالضرورة ضد مؤسسة السلطة، لذا فهي تحمل بالضرورة تهديدًا للنظام القائم ووعدًا بنظام لم يتم حسمه بعد، لذلك فهي دائمًا ممارسة خطرة.

إذا قبلنا المنطق الشعبوي/السياسي على علّاته ولم نستسلم إلى عطالة سياسية تكتفي بالحسم والراديكالية النظرية، فإن الشعبوية تصبح خيارًا استراتيجيًّا مقبولًا. لكن ذلك لا يعني أن الأمر انتهى؛ فهذا المنطق الذي يحكمه الاختلاف بقدر ما يحمل من التماثل، لا يسهل للقوى اليسارية في سياق اليوم العمل وفقًا له. لذا فإن التجربة وحدها هي ما سيحكم على الحركات اليسارية الشعبوية في أوروبا التي تبقى اليوم على المحك.

إذا كان هذا في الشمال، فماذا عنا نحن في الجنوب؟ إن الخبرة اللاتينية للاكلاو تجعلنا نحن العرب نلمس عن قرب كثيرًا من ميوله النظرية التي ربما تبدو غائمة في أوروبا. ليس لدينا نحن العرب مؤسسة أو ثقافة ديمقراطية راسخة نخشى أن تقوضها الممارسة الشعبوية. وقد أدى غياب المنطق السياسي/الشعبوي إلى عطالة سياسية امتدت لسنوات تجاوزت أحيانًا العقود في بعض البلدان العربية. لذلك فإننا نحن العرب بحاجة إلى استحضار ذلك المنطق، لا لقبوله بالضرورة وإنما لاعتباره على الأقل في المخيال السياسي العربي.

ترشيحاتنا