هوامش

أشرف إبراهيمالإمبريالية الأمريكية على مفترق الطرق.. قراءة في أزمات العصر من غزة إلى الصين وأوكرانيا

2025.11.08

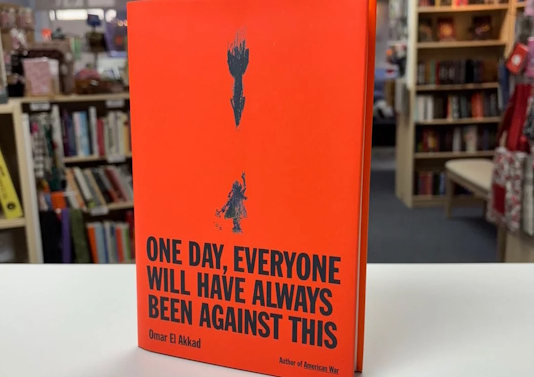

مصدر الصورة : آخرون

الإمبريالية الأمريكية على مفترق الطرق.. قراءة في أزمات العصر من غزة إلى الصين وأوكرانيا

يشهد العالم في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين واحدة من أكثر مراحله اضطرابًا منذ الحرب العالمية الثانية. من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، ومن أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، تتكشّف سلسلة من الصراعات العسكرية والاقتصادية التي تعيد تشكيل موازين القوى العالمية.

ومع صعود الصين وروسيا، وتنامي الأزمات الاجتماعية داخل الغرب، باتت الهيمنة الأمريكية تواجه اختبارًا تاريخيًّا يهدد ركائز النظام الرأسمالي العالمي الذي تشكّل بعد الحرب الباردة.

تقدم هذه المقالة رؤية شاملة لجذور هذه الأزمات، بوصفها نتاجًا للتناقضات البنيوية في النظام الإمبريالي الرأسمالي، الذي بلغ حدود تطوره التاريخي وأصبح يواجه أزمة وجودية.

أولًا: غزة... سلام فوق الركام

تُعتبر غزة واحدة من أكثر النقاط دلالة على طبيعة النظام الإمبريالي الأمريكي. ففي حين روّجت واشنطن لما وصفته بـ«اتفاق سلام تاريخي»، تكشف الحقائق الميدانية أن ما جرى لم يكن سوى وقف مؤقت لإطلاق النار فُرض على جثث عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

"ترامب دعم نتنياهو عمليًّا، زوّده بالسلاح، والتقنيات العسكرية، والمعلومات الاستخباراتية التي مكّنته من ذبح ما يقارب 70 ألف إنسان... والحديث عن جلب السلام لغزة ليس إلا مهزلة."

وتقدّر التقارير — ومنها تقرير مفصل نشرته BBC — حجم الدمار في القطاع بما يزيد عن 70 مليار دولار، بينما بلغت نسبة تدمير مدينة غزة بين 84% و92%. وتشير الإحصاءات إلى وجود 60 مليون طن من الركام، إضافة إلى تدمير شبه كامل لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتلف 98% من الأراضي الزراعية.

هذا الدمار المنهجي لا يمكن وصفه بعملية «سلام»، بل هو إعادة هندسة ديموغرافية وجغرافية تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة. وفي هذا السياق، يصبح دعم ترامب لنتنياهو جزءًا من إستراتيجية السيطرة بالإبادة، حيث يُستخدم الحديث عن «السلام» كأداة لتبييض جرائم الحرب.

ومع ذلك، فإن ما وصفه الغرب بـ«الاتفاق المرحلي» لا يعدو كونه هدنة هشة. فطالما لم يُمنح الشعب الفلسطيني حقه في وطن مستقل وحق تقرير المصير، ستبقى القضية الفلسطينية جرحًا مفتوحًا في قلب الشرق الأوسط. وكما خلص التحليل الماركسي، فإن القوة الوحيدة المتبقية في غزة القادرة على فرض النظام هي حماس، ما يعني أن محاولات «نزع سلاحها» أو استبدال بها حكمًا خارجيًّا لن تؤدي إلا إلى فوضى أعمق.

ثانيًا: الحرب الاقتصادية الكبرى... الصين في مواجهة ترامب

تنتقل بؤرة التحليل إلى ساحة أخرى لا تقل سخونة: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي اندلعت حين فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، وقيودًا على الشركات التي تملك الصين فيها أكثر من 50%.

لكن الرد الصيني كان سريعًا، عبر فرض قيود على تصدير المعادن النادرة — وهي المواد التي تدخل في صناعة الرقائق الدقيقة والبطاريات والطائرات والأسلحة المتقدمة.

ترامب عبّر عن «غضبه» من هذه الخطوة واعتبرها «غير مسبوقة»، لكنه تناسى أن واشنطن نفسها كانت قد فرضت الإجراءات ذاتها ضد بكين في مجال التكنولوجيا.

كما نقلت مجلة Fortune عن مسؤول أمريكي قوله:

"قد يكون هناك نموذج لينيني جديد يعتبر أن إيذاء عملائك فكرة جيدة، لكنهم أكبر مورّد في العالم. إذا أرادوا إبطاء الاقتصاد العالمي، فسيتأذون أكثر من غيرهم."

"في الواقع، الاقتصاد الصيني يسجل نموًّا قويًّا، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 8.3% في سبتمبر، ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي بنسبة 4.8% هذا العام، بينما لا يتجاوز النمو الأمريكي 1.4%".

بهذا، بدا واضحًا أن الولايات المتحدة هي من تتلقى الضربة، إذ انخفضت صادرات الصين إلى أمريكا بنسبة 27%، لكنها زادت في المقابل بنسبة 15% إلى أمريكا اللاتينية، و56% إلى إفريقيا.

إنها إعادة توجيه للتجارة العالمية تضعف احتكار الغرب للأسواق وتمنح بكين مركز القيادة في الاقتصاد العالمي.

ثالثًا: السيطرة على المعادن النادرة... قلب الصراع الصناعي

تمثل معركة «المعادن النادرة» جوهر الحرب الاقتصادية بين القوتين. الصين تسيطر على 90% من عمليات التكرير والمعالجة في هذا المجال، بينما تعاني الولايات المتحدة من ضعف هيكلي في القدرة الصناعية.

وفي مقالة بعنوان "The Federal Critical Mineral Processing Initiative” ورد أن بناء مصانع المعالجة في أمريكا يحتاج من 10 إلى 20 عامًا لتصبح فعالة، وأن المستثمرين «يترددون في تمويلها بسبب ضعف العائد وعدم استقرار السياسات البيئية».

أما منجم Mountain Pass الشهير، الذي أعيد افتتاحه بعد قيود الصين عام 2010، فما زال يرسل 98% من خاماته إلى الصين للمعالجة بسبب غياب البنية التحتية الأمريكية.

هذا الوضع يُظهر التناقض البنيوي في الرأسمالية الأمريكية: فبينما تتباهى واشنطن بأنها قائدة «السوق الحرة»، تعتمد صناعاتها الإستراتيجية على سلاسل توريد يسيطر عليها خصومها الجيوسياسيون.

وإذا أرادت أمريكا اللحاق بالصين، فعليها ضخ عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات طويلة الأجل منخفضة العائد، وهو ما يتناقض مع منطق السوق القصير الأمد الذي يحكم الرأسمالية الأمريكية.

لكن حتى لو أقدمت على هذه الخطوة، تستطيع بكين بسهولة إغراق السوق بالمعادن الرخيصة لتقويض أي محاولة أمريكية للربح، ما يجعل الاستثمار خاسرًا مسبقًا.

وهنا يبرز سؤال جوهري:

كيف يمكن لنظام رأسمالي قائم على الربح القصير الأمد أن يستثمر في مشاريع تحتاج إلى عقود قبل أن تدر عائدًا؟

رابعًا: الصين... رأسمالية الدولة كبديلٍ مؤقت

لا يعني هذا أن الصين بديل تقدمي للرأسمالية الغربية؛ فهي أيضًا قوة رأسمالية تعتمد على السوق، وإن كانت تسير وفق نموذج "رأسمالية الدولة".

منذ التسعينيات، تبنّت بكين اقتصاد السوق تحت شعار «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، لكنها في الجوهر تحكمها قوانين التراكم الرأسمالي نفسها، بما فيها أزمة فرط الإنتاج التي بدأت تضرب قطاعات السيارات والصلب والطاقة الشمسية.

"داخل الصين، السيارات تُباع الآن بأقل من كلفة إنتاجها"، بسبب التوسع المفرط في الاستثمار الصناعي وسعي كل شركة للاستحواذ على جزء من السوق.

لقد صنعت الصين أكثر من 54% من الروبوتات الصناعية في العالم خلال عام واحد، متجاوزة اليابان لتصبح أكبر منتج في هذا المجال. لكنها بذلك أيضًا تُسرّع من استبدال العمالة البشرية وتفاقم البطالة البنيوية، ما يهدد بانفجار اجتماعي في المستقبل.

هذه المفارقة تعبّر عن جوهر الأزمة الرأسمالية: التقدم التكنولوجي لا يؤدي إلى تحرير الإنسان من العمل، بل إلى تفاقم التنافس وفائض الإنتاج الذي يولّد الأزمات الدورية.

خامسًا: أوروبا... القارة التي تعاقب نفسها

أوروبا، التي تبنّت العقوبات الأمريكية ضد روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، وجدت نفسها الضحية الأولى لتلك السياسات.

فقد أدى انقطاع الغاز الروسي الرخيص إلى ارتفاع هائل في تكاليف الطاقة، وانكماش صناعي في ألمانيا وإيطاليا، وتفاقم البطالة والتضخم.

الحرب في أوكرانيا استنزفت خزائن الاتحاد الأوروبي، إذ تُنفق بروكسل المليارات سنويًّا لدعم كييف في حرب بلا أفق. وتظهر التقديرات أن 120 مليار دولار مفقودة من ميزانية أوكرانيا السنوية، في حين تواصل أوروبا إرسال الأموال والأسلحة.

الأخطر من ذلك هو أن هذه الحرب تسببت في تفكيك نموذج الرفاه الاجتماعي الأوروبي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

فمع تصاعد الإنفاق العسكري، تُخفض الحكومات الدعم على التعليم والصحة والمعاشات. وهذا ما يفسر انفجار الاحتجاجات في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا.

إنها مفارقة عميقة: أوروبا التي تتباهى بالديمقراطية الاجتماعية، تفرّغها بنفسها من مضمونها تحت شعار «الدفاع عن الحرية».

سادسًا: أوكرانيا... حرب بالوكالة وانهيار داخلي

من منظور ماركسي، تمثل حرب أوكرانيا أداة في يد الإمبريالية الغربية لإضعاف روسيا عبر حرب بالوكالة.

لكن النتائج جاءت معاكسة:

- روسيا استعادت زمام المبادرة عسكريًّا.

- أوكرانيا استنزفت قواتها ومواردها.

- وأوروبا غرقت في أزمة اقتصادية.

يقول أحد التحليلات الميدانية من مجلة (Meduza) الموالية لأوكرانيا:

"نجحت القوات الأوكرانية في إبطاء تقدم الجيش الروسي في دونباس، لكن بثمن باهظ؛ فقد نقلت قواتها من جبهات أخرى، ما جعلها أكثر عرضة للاختراق في مناطق عديدة."

تؤكد هذه القراءة أن ميزان القوى يميل تدريجيًّا لصالح موسكو، خاصة مع تفوقها في الطائرات المسيّرة والصواريخ فرط الصوتية.

أما من الناحية المالية، فكييف تعاني من عجز مزمن، وتعتمد على القروض والمساعدات.

ومحاولة مصادرة الأموال الروسية المجمدة — نحو 200 مليار يورو في بنك EuroClear البلجيكي — تثير أزمة قانونية وأخلاقية كبرى، إذ تمثل سابقة تقوّض الثقة بالنظام المالي الأوروبي نفسه.

سابعًا: روسيا والصين والهند ... محور جديد ضد الهيمنة الأمريكية

من نتائج هذه الصراعات المتشابكة بروز تحالف إستراتيجي بين موسكو وبكين ونيودلهي، يقوم على المصالح المشتركة في مواجهة الضغوط الأمريكية.

لقد كان الهدف الأمريكي منذ عقود، كما ورد في تحليلات الأمن القومي بعد الحرب الباردة، هو منع توحّد القارة الأوراسية.

لكن حرب أوكرانيا وحرب الرسوم الجمركية دفعت القوى الكبرى في آسيا إلى التقارب بصورة غير مسبوقة.

"كانوا يقولون دائمًا: لا يمكننا خوض حرب على جبهتين... لكن هذا هو ما يحدث الآن فعليًّا."

الولايات المتحدة تقاتل على جبهتين — واحدة عسكرية في أوكرانيا، وأخرى اقتصادية ضد الصين — وكلتاهما تستنزف قدراتها وتضعف هيمنتها العالمية.

ثامنًا: الإمبريالية الأمريكية... من القمة إلى الهاوية

مع تراكم هذه الأزمات، يبدو أن الإمبريالية الأمريكية قد دخلت مرحلة التراجع التاريخي البنيوي.

ففي غزة، تغرق في مستنقع أخلاقي وسياسي.

وفي أوكرانيا، تخوض حربًا خاسرة.

وفي آسيا، تواجه قوة اقتصادية تكنولوجية تنافسها بندّية.

"ترامب سيُذكر في التاريخ باعتباره الرئيس الذي أشرف على الانحدار النهائي للإمبريالية الأمريكية"، لأنه "بدلًا من أن يقوّيها، ثبّت ضعفها الداخلي وكشف تناقضاتها أمام العالم."

إن التراجع الخارجي ينعكس بالضرورة على الداخل الأمريكي، حيث تتفاقم الأزمات الطبقية، ويتراجع مستوى المعيشة، ويزداد التفاوت الاجتماعي.

وكلما تبين أن سياسات «استعادة العظمة الأمريكية» لا تنتج سوى أزمات، سيُفتح الباب أمام حركات اجتماعية جديدة قد تغيّر وجه السياسة الأمريكية من الداخل.

خاتمة: صراع طبقي عالمي في الأفق

تكشف التحولات الجارية عن تصدع النظام الإمبريالي العالمي الذي قادته الولايات المتحدة منذ 1945.

الحروب التجارية والعسكرية ليست سوى أعراض لأزمة أعمق:

أزمة فائض الإنتاج الرأسمالي، وانقسام العالم بين قوى رأسمالية متنافسة.

في أوروبا، بدأ الصراع الطبقي يعيد تشكيل المشهد السياسي.

وفي أمريكا، تظهر بوادر استقطاب اجتماعي حاد بين رأس المال والعمال.

أما في الجنوب العالمي، فهناك وعي متزايد بأن النظام الدولي القائم لم يعد يمثل مصالح الشعوب، بل مصالح حفنة من الشركات العابرة للقارات.

وبذلك، فإن المرحلة المقبلة ليست مجرد تنافس بين قوى عظمى، بل مرحلة إعادة تشكّل للنظام العالمي كله، حيث ينهار «نظام 1991» القائم على القطب الواحد، وتتبلور ملامح عالم متعدد الأقطاب.

لكن من منظور ماركسي، هذا لا يعني الاستقرار، بل العكس تمامًا:

فالرأسمالية حين تفقد قدرتها على التوسع السلمي، تنتج أزمات جديدة وحروبًا متلاحقة.

ومع كل أزمة، يقترب العالم أكثر من اللحظة التي ستُطرح فيها المسألة الاجتماعية — أي الصراع الطبقي — كقضية مركزية في كل بلد.

إن التناقض بين الطابع العالمي للإنتاج والطابع القومي للملكية لم يعد يُحلّ بالأسواق أو بالقوة،

بل سيُحسم، عاجلًا أو آجلًا، بإعادة تنظيم شاملة للعالم على أسس جديدة أكثر عدلًا وإنسانية.

ترشيحاتنا