أرشيف القضاء

شريف إمامزواج يتحدى الأعراف: قضية الشيخ علي يوسف وصفية السادات

2025.07.05

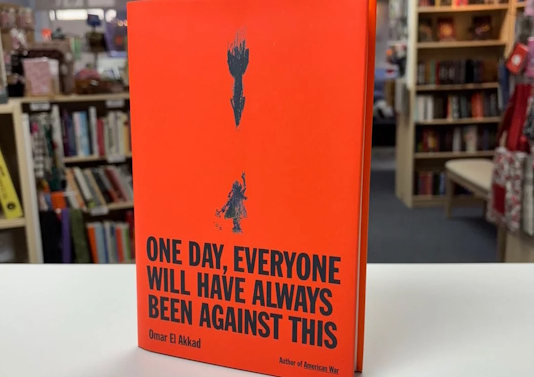

مصدر الصورة : آخرون

زواج يتحدى الأعراف: قضية الشيخ علي يوسف وصفية السادات

ظلَّت مصر، طَوالَ العصرِ الإسلامي، وحتّى بداية الحُكم العثماني، لا تعرفُ سوى المحاكمِ الشرعيّة، التي كانت تستندُ إلى الشريعةِ الإسلاميّةِ أساسًا للفصلِ في المنازعات. غير أنّ رحيلَ الحملةِ الفرنسيةِ عن الأراضي المصرية لم يكنْ نهايةً لوجودها، إذ تركت وراءَها أثرًا بالغًا في شتّى نواحي الحياة، وكان للنظامِ القضائيّ نصيبٌ من هذا الأثر [1] . ومع بزوغ فجر القرن التاسع عشر، أَسّس محمد علي مجلس "جمعية الحقّانيّة"، فكان ذلك الحدث إيذانًا ببدايةِ الازدواجِ القضائيِّ في البلاد، إذ ظهر إلى جانبِ القضاءِ الشرعيِّ قضاءٌ مدنيّ، يُعَدُّ من حيث النشأةِ امتدادًا للتأثيرِ الأوروبيّ المتزايد [2] .

ومع تولّي الخديوي إسماعيل سدّة الحكم، وسعيه الحثيث لبناءِ دولةٍ حديثةٍ على الطرازِ الأوروبيّ، صار الإصلاحُ القضائيُّ ركيزةً أساسيّةً في مشروعه التحديثيّ. وفي هذا السياق، قدَّم نوبار باشا، عام 1867، تقريرًا مفصّلًا بشأن إنشاء المحاكم المختلطة، مؤكدًا أنّها ستكون خطوةً ضروريّةً لبلوغ الاستقلالِ القضائيِّ الكامل [3] . وكان نوبار يرى أنّ: "أفضل نظامٍ للحكم في الشرق هو الحكم المطلق، بشرط أن يخضعَ الحاكمُ لسلطانِ القانون [4] ". وفي عام 1875، شهدت مصر تأسيس المحاكم المختلطة رسميًّا. ومع ذلك، ظلّت الفوضى تَعُمّ ساحاتِ المحاكمِ الأهليّة، ما دفع سلطةَ الاحتلال البريطانيّ، بالتعاونِ مع الخديوي، إلى إنشاء هذه المحاكم عام 1883، في محاولةٍ لضبطِ النظامِ القضائيّ [5] . وهكذا صار القضاءُ المصريّ مكوَّنًا من ثلاثِ منظوماتٍ رئيسيّة:

- المحاكم الشرعيّة

- المحاكم المختلطة

- المحاكم الأهليّة

ومع مطلعِ القرن العشرين، وبينما كانت البلادُ ترزحُ تحت وطأةِ الاحتلال البريطاني، أدرك الخديوي عباس حلمي الثاني أنّه لا قِبَل له بمواجهة اللورد كرومر وسلطته الغاشمة، لا سيّما بعد فشلِ محاولاته في استمالة الدعم الأوروبيّ لمسعاه التحرّري. فمالَ بوجهه إلى إنجلترا، وعاد من رحلته إلى لندن حاملًا وسام "فيكتوريا الأكبر". وقد عكستْ سياساتُ الخديوي في تلك المرحلةِ انحسارًا ملحوظًا في النزعةِ الاستقلاليّةِ التي كانت تُراودُ بعضَ رجالاتِ الدولة المصريّة، وانحرافًا عن خطّ المقاومة الذي بدأ يلوحُ في الأفق قبيل ذلك.

كان الموقف المبكر للخديوي عباس حلمي الثاني تجاه الإنجليز قد جلب له تأييدًا واسعًا، داخل أوساط النخبة والعامّة من المصريين على السواء. غير أن تراجعه عن مواجهة الاحتلال البريطاني أضعف علاقته بالزعيم الوطني مصطفى كامل، وأفقده ثقة الحركة الوطنية، ما أدّى إلى تراجع شعبيته، وانخفاض مكانته في قلوب الجماهير. وقد جاء هذا المشهد السياسي والقانوني في سياقٍ زمنيٍّ اتّسم بتدهور الدعم الفرنسيّ للقضية المصرية؛ إذ كانت اتفاقية "الوفاق الودي" عام 1904 بمثابة شهادة وفاة لذلك الدعم. فقد أنهت هذه الاتفاقية التنافس التقليدي بين بريطانيا وفرنسا على النفوذ في مصر، وجعلت الكفّة تميل نهائيًّا لصالح الإنجليز.

في ظل هذا المناخ المضطرب، طفت على السطح قضيةٌ اجتماعية أثارت دهشة الرأي العام، لما اتّسمت به من غرابة في أطوارها، وتعقيدٍ في ملابساتها. إنها قضية "الزوجيّة"، التي كان بطلها الشيخ علي يوسف [6] ، أحد أبرز الصحفيين المصريين، وصاحب جريدة المؤيّد ، وهي أول جريدة يومية كبرى يمتلكها مصريّ خالص.

زواج يتحدى التراتب الاجتماعي

كان الشيخ علي يتمتّع بعلاقاتٍ طيبة مع الخديوي، وله صلات وطيدة بالخليفة العثماني في إسطنبول. وقد تزوّج في شبابه زيجة متواضعة، تتناسب مع حالته الاجتماعية آنذاك. غير أنّ بلوغه ذروة المجد والثراء حمله، كما حمل غيره من أبناء طبقته، على التفكير في مصاهرة إحدى الأسر ذات الحسب والنسب، فهداه تفكيره إلى أسرة السادات، إحدى البيوت العريقة من السادة الأشراف، فتقدَّم الشيخ علي لخطبة السيدة صفية، ابنة السيد عبدالخالق السادات، غير أنّ الأب رفض في بادئ الأمر، متحفظًا على الفارق الطبقي والاجتماعي، وعلى عمله في مجال الصحافة التي كان المجتمع في ذلك الوقت يراها "مهنة وضيعة" تشبه مهنة التشخيص (التمثيل)، فالاثنان يطبلان: المشخصاتي يطبّل ويرقص للعامة، والصحفي ينافق ويطبّل لأسيادِه.. إلا أنّ تدخُّل عددٍ من النظار والأمراء والشخصيات الكبرى أقنع الأب بالموافقة أخيرًا.

لكن عبدالخالق السادات، على الرغم من موافقته الظاهرة، أخذ يماطل في تحديد موعد الزفاف، ما دفع الشيخ علي يوسف إلى تدبير خطةٍ ذكيةٍ لإتمام عقد الزواج، دون الرجوع إلى الأب، فلجأ إلى صديقه محمد توفيق البكرى نقيب الأشراف وزوج ابنة الشيخ السادات «شقيقة صفية»، وكان علي يوسف ساعده في القضية المعروفة بـ«قضية السفهاء» إذ تدخل لدى الخديوي لمنع اتهام البكري بالاشتراك في وضع قصيدة الهجاء في شخص الخديوي ونشرتها جريدة الصاعقة، وكان مؤلفها مصطفى لطفي المنفلوطي.

في صبيحة الرابع عشر من يوليو عام 1904، خرجت السيدة صفية لزيارة بعض أقاربها، وتوجَّهت إلى منزل السيد البكري، وهناك بدأت المرحلة الثانية من فصول القضية المثيرة. فقد قام الشيخ البكري بوضع خطة لإتمام الزواج في بيته، وبحضور عدد كبير من العلماء، حيث تولى الوكالة عن صفية أحد شيوخ الأزهر المعروفين وهو الشيخ حسن السقا، أي إن العقد كان قد تم بشكل شرعي، وكان الهدف من هذه الخطة هو وضع الشيخ السادات أمام الأمر الواقع. جلس الشيخ علي يوسف إلى جوار المأذون، وحين حضرت صفية، عُقِد القران بحضور الشهود، وتمّ توثيق الزواج وفقًا لأحكام الشريعة. ثم غادر الزوجان إلى بيت الزوجيّة في حي الظاهر، وسط زغاريد النسوة، وتهاني المهنّئين، في مشهدٍ احتفاليٍّ مباغتٍ أشعل الفضول في الأوساط العامّة. [7]

وفي صبيحة اليوم التالي، جاء الخبر في جريدة المقطم – الناطقة بلسان حال السلطات البريطانية في مصر– مؤكِّدًا وقوع الزواج، إلا أنّ الصحيفة تجنّبت الإشارة إلى مكان عقد القران، الأمر الذي أثار الشكوك والتساؤلات حول ملابسات الحفل. أما جريدة المؤيّد ، لسان حال الشيخ علي يوسف، فقد أكّدت الخبر أيضًا في عدد اليوم التالي، واكتفت بالإشارة إلى بيت الزوجيّة دون أن تفصح عن مكان العقد. هذا التكتُّم الإعلاميّ لم يمرّ مرور الكرام، بل دفع البعض إلى التساؤل: هل أُريدَ للخبر أن يُذاع، أم أُريدَ له أن يُخفي أكثر مما يُظهر؟

وحين بلغ الخبر السيد عبدالخالق السادات، انفجر غضبه، وبدأ في نشر اعتراضه العلني على الزواج، مُعلنًا أنّه لم يُبدِ رضًا ولا قَبولًا بما جرى، وأن الزواج قد تمّ على خلاف إرادته. غير أنّ معظم الصحف أغلقت أبوابها في وجهه، ولم يجد منبرًا يحتضن اعتراضه سوى صحيفة اللواء، ويُعزى هذا الانفراد إلى العداء السياسي المعروف بين مصطفى كامل –صاحب الصحيفة– والشيخ علي يوسف، حيث كان لكلٍّ منهما خط سياسيٌّ متعارض مع الآخر.

ومع انتقال السيدة صفية إلى بيت زوجها رسميًّا، لم يجد السيد السادات بُدًّا من اللجوء إلى القضاء، فرفع دعوى قضائية مطالبًا بإبطال الزواج. غير أنّ النيابة العامة أفادته بعدم الاختصاص، فاختار التوجّه إلى المحكمة الشرعيّة، التي حدّدت جلسة في الخامس والعشرين من يوليو 1904 للنظر في الدعوى.

وفي الأثناء، كانت البلاد على موعدٍ مع انقسامٍ شعبيٍّ واسع، لم تَشهده من قبل في مسألة اجتماعية، إذ انقسم الرأي العام المصري إلى معسكرين متقابلين:

1- المعسكر الأول : يساند الشيخ علي يوسف، ويتكوّن في معظمه من المثقفين، أصحاب التوجّه الليبرالي، الذين رأوا في الزواج أمرًا شرعيًّا لا غبار عليه، وأكّدوا أنّ علي يوسف كفءٌ لابنة السادات من حيث المكانة والمقام. وكان على رأس هذا الفريق الداعم، الخديوي عباس حلمي الثاني نفسه، الذي لم يُخفِ صداقته للشيخ علي، ووقوفه إلى جواره دعمًا ومساندة.

2- المعسكر الثاني : يتزعّمه المحافظون، ويعتبر أنّ ما جرى يُمثّل تعدّيًا صارخًا على العُرف الاجتماعي والديني، وخرقًا فاضحًا لسلطة الأب وهيبة الأسرة، وأن الزواج –وإن صحّ شرعًا– فإنه باطل عرفًا وخُلقًا.

وهكذا، تحوّلت قضية شخصية إلى معركة مجتمعية كاشفة، لا تُختبر فيها فقط حدود القانون والشريعة، بل تتجلّى من خلالها خطوط التماس بين التقليد والتحديث، وبين منطق السلطة الأبوية، وصوت الفرد الحرّ في مطلع القرن العشرين.

نشرت صحف بارزة –من بينها المورننج نيوز ، و مصر ، و المقطم – سلسلة تقارير تحت عنوان لافت: " ماذا يقول العقلاء في قضيتنا؟ " عبّرت فيها عن تأييدها الصريح لموقف الشيخ علي يوسف، وأشادت بما اعتبرته «خطوة جريئة» تمثّل تحدّيًا للعادات البالية، مع توجيه انتقادات لاذعة إلى جريدة اللواء ، واصفة موقفها بـ"الرجعي" والمتخلف عن روح العصر.

لكن الحقيقة، أنّ هذا التأييد الإعلامي من قِبَل بعض القوى لم يكن بالضرورة نابعًا من اقتناع راسخ بعدالة قضية الشيخ علي، بقدر ما كان محاولة لاصطياد المكاسب في مياهٍ عكِرة، كانت تَسبَحُ فيها الحركة الوطنية آنذاك. فلَم تمضِ سنوات، حتى بدّلت جريدة المقطم نفسها موقفها، وتخلّت عن دعمها السابق لعلي يوسف، في ضوء تغيّر التوازنات السياسية والظرف الدولي.

وفي هذا السياق، لا بدّ من التوقّف عند موقف الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي بدا في البداية حاميًا للشيخ علي، ومدافعًا عنه، بل ومانحًا إياه غطاءً سياسيًّا غير مباشر. وهو نفس الخديوي الذي كان قد منع المفكر قاسم أمين من دخول سراياه بسبب آرائه الجريئة عن تحرير المرأة. لكن موقفه من الشيخ علي لم يكن بدافع المبدئية أو القناعة، بل كان انعكاسًا لحسابات سياسية دقيقة، سعى من خلالها إلى كسب ودّ الجماهير، واستغلال تعاطفهم الشعبي في مواجهة اللورد كرومر وسلطات الاحتلال البريطاني. غير أن تلك الجماهير، التي ظنها أداة في معركته السياسية، ما لبثت أن خذلته، فانكفأ عن دعم القضية، وانسحب بهدوء حين تغيّر اتجاه الريح.

القوى المناهضة: بين سلطان العُرف وجمود الإصلاح

على الجهة المقابلة، تشكّلت جبهة الرفض من الأغلبية الصامتة من أبناء الشعب المصري، التي رأت في زواج الشيخ علي بفتاة علوية النسب، خرقًا فاضحًا لقيم المجتمع وتقاليده. لم يكن هذا الموقف الرافض وليد قناعة عقائدية متينة، بقدر ما كان تعبيرًا عن هيمنة الموروث الثقافي والاجتماعي، في ظلّ حالة من الجمود الفكري والديني، امتدّت منذ العهد العثماني، واستمرّت حتى في كنف الأسرة العلوية.

لقد أخفق عديد من منظّري الإصلاح الديني في إنتاج مشروع نهضوي متوازن ومتناغم مع السياق المصري، فبعضهم انجرف إلى تيارات فكرية متطرفة، لا تمتّ إلى البيئة الثقافية بصلة، وبعضهم الآخر تقوقع في دوائر التنظير، معزولًا عن نبض المجتمع وقضاياه الحيّة.

في هذا المشهد المتشابك، برزت جريدة اللواء – التي أسّسها مصطفى كامل– كأشدّ المناهضين لقضية الزواج، مدفوعة بخطابها المحافظ، وقراءتها الأخلاقية للمجتمع. وفي المقابل، بدأت حماسة المؤيد تتراجع تجاه مصطفى كامل، بل امتنعت عن نشر مقالاته، في ضوء التباين المتزايد بين مواقف الخديوي والشيخ علي من جهة، ومصطفى كامل من جهة أخرى. ولعلّ هذا التباعد الفكري والسياسي كان أحد دوافع مصطفى كامل لإصدار اللواء كمنبر مستقل يحمل صوته، ويجسّد رؤيته الوطنية والإصلاحية.

وقد أشار أحد المؤرخين إلى أنّ جريدة اللواء استغلّت القضية للإجهاز على الشيخ علي يوسف، وشنّ حملة عليه تُرضي أذواق الجماهير، وتتماهى مع حساسياتهم الاجتماعية. غير أنّ هذا الرأي يظلّ موضع نظر، إذ إن موقف اللواء ، على ما يبدو، لم يكن مجرّد تملّق للذوق العام، بقدر ما كان امتدادًا لموقف عقائدي وأخلاقي ثابت، يُجسّد الخطّ الإصلاحي المحافظ الذي كان مصطفى كامل مؤمنًا به ومتمسّكًا بأصوله.

التيار المحافظ وصدامه مع الليبرالية: "اللواء" وموقفها الأيديولوجي

لقد تبنّت جريدة اللواء موقفًا محافظًا في قضية زواج علي يوسف وصفية السادات، لم يكن نابعًا من تملّق للجماهير كما رأى بعض المعاصرين، بل كان انعكاسًا لموقع اللواء كمنصة تُجسّد التيار المحافظ في مواجهة التيار الليبرالي المتنامي. وقد كان الزعيم مصطفى كامل من أشد معارضي دعوة سفور المرأة التي أطلقها قاسم أمين، على الرغم من أن مصطفى كامل كان يجمع في فكره بين عناصر سلفية وأخرى ليبرالية.

وقد ضمّت هيئة تحرير اللواء شخصيات بارزة من التيار السلفي، مثل عبدالعزيز جاويش، الأمر الذي يؤكد أن خطها التحريري المحافظ لم يكن مجرد موقف عارض، بل تعبيرًا عن قناعة أيديولوجية راسخة، فضلًا عن الخلاف السياسي الذي لا يمكن إغفاله؛ فبينما كان الخديوي –في نظر مصطفى كامل– مجرد أداة يمكن توظيفها في الكفاح ضد الاحتلال، اعتبره علي يوسف هدفًا في حد ذاته، ورأى في التمسك بولائه مبدأ ثابتًا، يواكبه في كل اتجاه يسلكه.

استمرت اللواء في تصعيدها الإعلامي ضد الشيخ علي يوسف، وسعت إلى استثارة مشاعر الرأي العام، مشيرة إلى أن المادة 252 من قانون هتك العرض تعاقب بالأشغال الشاقة كل من "خطف سيدة بالتحايل أو الإكراه". وقد استُخدم هذا النص القانوني في إطار شيطنة موقف علي يوسف وإبرازه كتهديد اجتماعي وأخلاقي.

وفي تصعيد آخر، ذكرت اللواء أن أقل ما في هذه القضية من مضار هو أنها قد تفتح بابًا أمام الفتيات للتمرد على آبائهن في مسألة الزواج من غير الأكفاء، ما يُنذر بتقويض القيم الأسرية والاجتماعية الراسخة.

انعقاد الجلسة الشرعية

وفي اليوم المحدد، انعقدت الجلسة أمام المحكمة الشرعية، وكانت القاعة مزدحمة بأعداد لم تشهدها المحاكم من قبل. مثل عن السيد السادات المحامي الشيخ الفندي، بينما تولّى حسن بك صبري الدفاع عن الشيخ علي يوسف، ودافع الشيخ عز العرب عن السيدة صفية.

وقد ترأس الجلسة الشيخ أبو خطوة، المعروف بتزمته الشديد، وكان اتجاهه واضحًا ضد الشيخ علي يوسف. وفي الجلسة الأولى، أصدر حكمًا ابتدائيًّا بتسليم السيدة صفية إلى والدها، بهدف منع استمرار المخالطة الزوجية إلى حين صدور الحكم النهائي.

وافق علي يوسف على هذا الإجراء، لكن السيدة صفية رفضت بشدة العودة إلى بيت والدها، بل أعلنت أنها ستتعرّض للانهيار أو الضرر إذا أُجبرت على ذلك، ما أظهر حجم التوتر الشخصي والاجتماعي والقانوني الذي أفرزته هذه القضية.

في مشهدٍ دراميّ كثيف التوتر، أبدت السيدة صفية موقفًا حازمًا لا يلين، معلنةً رفضها القاطع العودة إلى منزل والدها، ومؤكدةً –دون مواربة– أنّها لن تغادر بيت زوجها مهما كانت العواقب. وقد وضعت هذه المواقف الصلبة الشيخ علي يوسف في مأزقٍ دقيق، بين احترامه لحكم المحكمة الشرعية من جهة، وحرصه على عدم كسر إرادة زوجته من جهةٍ أخرى.

وبعد جولات من التفاوض، توصّل الزوجان إلى حلٍّ توفيقيّ، يُراعي مقتضيات الحكم القضائي ويحفظ في الوقت نفسه كرامة السيدة صفية ورغبتها المعلنة. وقد اقترح الشيخ علي أن تغادر زوجته بيت الزوجية مؤقّتًا، وتنتقل إلى منزلٍ يُعدّ حياديًّا ومؤتمَنًا، على أن يقع الاختيار بينها وبين ثلاثة من العلماء الثقات:

1- بيت الشيخ أبو خطوة ، قاضي المحكمة نفسه.

2- بيت مفتي الديار المصرية، الشيخ عبد الرحمن النواوي .

3- أو بيت الشيخ الرافعي ، العالِم الجليل المعروف بحُسن السمعة ونزاهة السيرة.

وقد اختارت السيدة صفية الشيخ الرافعي دون تردُّد، وانتقلت إلى منزله، وأرسلت خطابًا رسميًّا إلى المحكمة الشرعية تُبلغها فيه بهذا الترتيب، احترامًا للإجراء القضائي المؤقّت.

وفي الأثناء، أصدر القاضي حكمه بالحيلولة بين الزوجين ، كإجراء احترازي مؤقّت في انتظار البتّ النهائيّ في الدعوى. غير أنّ تنفيذ هذا الحكم تعثّر، ما أثار حفيظة جريدة اللواء ، فهاجمت نظارة الحقّانية بشراسة، متهمةً إيّاها بالتواطؤ والتقاعس، ومُلمّحة إلى أنّ السبب في هذا التراخي هو أن القائم بأعمال النظارة حينها كان بطرس غالي ، القبطي المعروف.

وقد فُهِم هذا الهجوم في إطار التوتر الطائفي الذي كان يتفاقم في مصر مطلعَ القرن العشرين، حيث دخلت بعض الصحف، خصوصًا المسيحية منها –كصحيفتَي مصر و الوطن - في معركةٍ مفتوحة ضدّ دعاة الجامعة الإسلامية، ووصفتهم في صفحاتها بـ"المجانين والحمقى". ولم تكن تلك المواقف إلا انعكاسًا لصراعٍ ثقافي أعمق، تُغذّيه الامتيازات الأجنبية، واحتدام الخطابات الوطنية والدينية على السواء.

وقد تزايدت تلك التوترات بعد حادثة دنشواي عام 1906 ، حيث ذهبت بعض الصحف إلى وصف الأهالي بأنهم "متطرّفون دينيًّا"، وتعاملوا مع الضباط الإنجليز –الضالعين في الجريمة– بوصفهم "نصارى كفّارًا"، في تلميحات أرادت استغلال الحادثة لصالح خطابٍ طائفيّ يُدين الغضب الشعبي ويبرّئ المُعتدي.

وبلغت الأزمة الطائفية ذروتها عام 1910، حين اغتيل بطرس غالي رئيس الوزراء، في حادثٍ استُغلّ إعلاميًّا على نطاق واسع لإذكاء النعرات الدينية. ورغم أن الدوافع الحقيقية للاغتيال كانت سياسية بامتياز، تتعلّق بتغاضيه عن التدخّل الأجنبي ومشروعات الاستعمار، فإن بعض الأقلام المتربّصة حوّلت الجريمة إلى حدثٍ طائفيّ يُكرّس الشقاق بين المسلمين والأقباط.

تدخّل الدولة وتقلّبات الموقف الرسمي

أمام تمسّك القاضي بموقفه، وعدم استعداده لتقديم أي تنازل يُنهي الخصومة، تدخّل الخديوي عباس حلمي الثاني بنفسه، ساعيًا إلى رأب الصدع ودعم الشيخ علي يوسف، الذي كان آنذاك أحد أبرز حلفائه في الصحافة والرأي العام.

فقد عرض الخديوي أولًا مبادرة للصلح بين الشيخ علي والسيد عبدالخالق السادات، ثم أوفد شقيقه الأمير محمد علي باشا للتوسّط لدى قاضي القضاة مباشرة، في محاولة للضغط نحو تسوية تحفظ ماء وجه الطرفين.

غير أنّ هذا التدخّل لم يكن بلا ثمن؛ فقد أثار غضب التيار المحافظ في البلاد، وخلق توتُّرًا مكتومًا بين القصر من جهة، وقطاعات واسعة من الصحافة التقليدية والرأي العام المحافظ من جهةٍ أخرى. وهكذا وجدت الدولة نفسها متورّطة في صراعٍ لم تكن أطرافه القضائية والاجتماعية فحسب، بل كان انعكاسًا لصراع أوسع، تُرسم فيه ملامح جديدة لعلاقة السلطة بالشارع، والدين بالسياسة، والتقاليد بالحداثة.

تصاعد المواجهة في المحكمة: النسب والمهنة

مع استمرار التباطؤ في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بالحيلولة بين الزوجين ، لجأ السيد عبدالخالق السادات من جديد إلى تقديم شكوى رسمية، مندّدًا بمماطلة السلطات وتعطيلها العدل، على حدّ قوله. وشيئًا فشيئًا، اشتدّ النزاع، وتصاعد الضغط الشعبيّ والإعلاميّ، حتى اضطرت السلطات –بضغط مباشر من قاضي القضاة، الشيخ أحمد أبو خطوة - إلى تنفيذ الحكم أخيرًا، بعد طول تردُّدٍ ومناورة.

لكن تنفيذ الحكم لم يكن نهاية الصراع، بل بدا وكأنه البداية الحقيقية لمعركة قضائية شرسة، أراد السادات من خلالها أن ينتزع حكمًا ببطلان الزواج ذاته ، لا باعتباره مخالفًا لإرادته فحسب، بل لمخالفته -كما زعم- لأحكام الشريعة وموازين الكفاءة.

ولكي يُقنع المحكمة بوجهة نظره، كان عليه أن يُثبت أمرين جوهريين:

1- أن نَسَب الشيخ علي يوسف لا يوازي نسب آل السادات، المعروف بامتداده إلى بيت النبوّة.

2- أن المهنة التي يزاولها علي يوسف – وهي الصحافة– مهنة وضيعة ودنيئة، بل ومُحرّمة شرعًا.

- الاستشهاد بالنَّسَب الشريف

بدأت الجلسات باستدعاء عشرات الشهود من عامة الناس، أعدّهم محامي السادات بعناية، ليُثبتوا نسب موكّله الرفيع.

كان القاضي يسأل كلّ شاهدٍ: – ما هو نسب السيد عبدالخالق السادات؟ فيجيب الشاهد بثقة: – هو فلان بن فلان بن فلان... حتى يصل إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم إلى السيدة فاطمة الزهراء، بنت النبي ﷺ. فيستفهم القاضي باستغراب: – ولِمَ تحفظ هذا النسب الطويل؟ فيجيب الشاهد: – للتبرُّك به! ثم يُوجَّه إليه السؤال الحاسم: – وما هو نسب الشيخ علي يوسف؟ فيُطرق الشاهد لحظة، ثم يردّ: – لا أعرف!

هكذا أراد محامي السادات أن يثبت عدم تكافؤ النسب بين الطرفين، مستندًا إلى قاعدة فقهية تقول إن الكفاءة في النسب شرطٌ لصحة الزواج في بعض المذاهب.

- الطعن في مهنة الصحافة

ثم انتقل محامي السادات إلى الشقّ الثاني من إستراتيجيته، ففتح النار على مهنة الصحافة، معتبرًا إيّاها حرفة "دنيئة لا تليق بالشرفاء"، وزاد في غلوائه حين وصفها بأنها محرّمة شرعًا ، لأنها –في رأيه– تقوم على:

"التجسس، وكشف الأسرار، والتشهير بالناس، وإشاعة الفتن بين العائلات".

وبناءً عليه، زعم أن الشيخ علي يوسف لا يصلح زوجًا لابنة أسرة شريفة ، لا في النسب ولا في المهنة.

دفاع الشيخ علي: بين المنصة والصحيفة

لم يمرّ هذا الهجوم مرور الكرام. فقد نهض محامي الشيخ علي في قاعة المحكمة مدافعًا بقوّة، مفنّدًا هذه الادعاءات، ومؤكدًا أن الكفاءة ليست في النسب ولا في الحرفة، بل في الدين والخُلق والاستقامة .

لكنّ الدفاع الأبلغ لم يكن داخل المحكمة، بل جاء من خارجها، وتحديدًا من صفحات جريدة المؤيد ، التي تحوّلت خلال المحاكمة إلى منبر يوميّ يدافع فيه الشيخ علي عن قضيته، بقلمه ولسانه.

ومن أشهر ردوده ما كتبه ساخرًا، في مواجهة الزعم بأن الصحافة مهنة محرّمة:

"لقد فات حضرة المحامي أن جميع حضرات القضاة، من فضيلة القاضي الأكبر، إلى القاضي الذي ينظر هذه القضيّة، مشتركون في المؤيّد وغير المؤيّد من الصحف، ويدفعون قيمة الاشتراك سنويًّا.

فلو صحّ أنها مهنة دنيئة، وكسبها حرام، لكانوا جميعًا آثمين، لأنهم –باشتراكهم– شركاء في الجُرم المزعوم!"

بهذا الردّ الذكي، لم يدافع الشيخ علي عن مهنته فقط، بل أحرج خصومه، وبيّن التناقض بين ما يدّعونه في العلن، وما يُمارسونه في السرّ.

خاتمة القضية: تسوية اجتماعية ومفارقة قانونية

بعد طول جدلٍ ومرافعات، وصراعٍ بين النسب والمهنة، والتقليد والحداثة، صدر الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري، وألهبت الصحف، وقسّمت المجتمع إلى معسكرين متقابلين. ورغم أن الحكم لم يُرضِ طموحات السيد عبدالخالق السادات من الناحية القانونية، فإنّه شعر، في قرارة نفسه، أن كرامته قد رُدّت إليه، وأنّ موقفه الاجتماعي قد استُعيد، مما مهّد الطريق أمام مصالحة هادئة بينه وبين الشيخ علي يوسف.

وبعد وساطات خفيّة وجهود مستمرة من بعض الوجهاء والعقلاء، تم التوصّل إلى حلٍّ وُصف في حينه بـ"التسوية الشريفة": رضي السادات بزواج ابنته صفية بالشيخ علي يوسف بعقدٍ جديد، أُبرم رسميًّا هذه المرّة، وعلى مرأى من الجميع. وهكذا طُوي فصلٌ دراميٌّ طويل من التاريخ الاجتماعي والقانوني المصري، بكل ما حفلت به القضية من أبعادٍ أخلاقية وطائفية وسياسية.

انسحبت القضية من خشبة المسرح، لكنها لم تغادر كواليس المشهد العام؛ إذ بقيت دلالاتها وذيولها حيّةً في خلفية الحياة السياسية والاجتماعية لعقودٍ تالية. ومن أبرز هذه الدلالات:

أولًا : سعت بعض الصحف -خصوصًا تلك القريبة من الدوائر المحافظة– إلى تسويق الحكم القضائي على أنّه انتصار لاستقلال القضاء الشرعي ، ونشرت حيثيات الحكم كاملة، في محاولة لتصوير القاضي الشيخ أحمد أبو خطوة كرمزٍ للصمود في وجه الضغوط السياسية. لكن هذه القراءة –وإن كانت مشفوعة بحماسة – ليست دقيقة . فالمعيار الحقيقي لاستقلال القضاء لا يكمن في مشهدٍ واحد أو حكمٍ مفرد، بل في الفصل التام، نصًّا وروحًا، بين القضاء والسلطة التنفيذية، وهو ما لم يكن متحققًا فعليًّا آنذاك، لا في المحاكم الشرعية، ولا في الأهلية، ولا حتى المختلطة. لقد كان القضاء، في تلك المرحلة، متداخلًا مع الإدارة ، بل متفرّعًا عنها، خاضعًا لتوازنات القصر والخارج، ولم يكن قائمًا على مبدأ "الفصل بين السلطات" كما يُفهم اليوم. ويكفي أن نُشير إلى أنّ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعام 1880 أعطت الخديوي الحق في تعيين القضاة الشرعيين ، بما ينفي وجود استقلال مؤسسي حقيقي.

ثانيًا : ومع ذلك، فقد فشل كلٌّ من الخديوي عباس حلمي واللورد كرومر في فرض إرادتهما على الشيخ أحمد أبو خطوة، قاضي القضاة، الذي أدار الجلسات بحزم، وأصدر حكمه غير آبه بالضغوط. لكن هذا الفشل -في جوهره – لا يُنسب إلى قوة مؤسسة القضاء ، بل يُردّ إلى عاملَين رئيسيين:

1- أنّ القضاء الشرعي كان أحد الروابط الحيوية بين مصر والدولة العثمانية ، وظلّ يُمثّل مظلة دينية شرعية متّصلة بالآستانة. وكان تعيين "قاضي مصر" يتم من طرف الباب العالي، دون وجوب استشارة الخديوي – كما حدث مثلًا عند تعيين جمال الدين أفندي قاضيًا لمصر بدون علم الخديوي.

2- أنّ أي تدخل مباشر من الخديوي في القضية كان من شأنه أن يُدخله في صدام علنيّ مع الدولة العثمانية ، وهو ما لم يكن مرغوبًا فيه، خاصة أن العلاقات بين مصر والباب العالي كانت –في ذلك الوقت– في حالة وُدّ نسبي، ضمن حسابات دقيقة تتصل بموقف السلطان من الاحتلال البريطاني.

وهكذا، لم يكن ما بدا "استقلالًا قضائيًّا" سوى نتيجة لتوازنات سياسية ودينية إقليمية ، حالت دون تدخّل مباشر من رأس الدولة، ووفّرت غطاءً لقاضٍ حازم أن يحكم وفق قناعاته الشرعية، بعيدًا –ولو نسبيًّا– عن أوامر السياسة وضغوط الرأي العام.

وفي المحصّلة ، مثَّلت قضية الشيخ علي يوسف وصفية السادات نقطة تقاطعٍ نادرة بين القضاء والمجتمع والسياسة والدين ، ومرآةً كاشفة لتناقضات عصرٍ يتأرجح بين التقاليد العتيقة وأحلام التحديث، بين خطاب الصحافة الوليد، ومرجعية الشريعة العثمانية، وبين هيمنة الاحتلال البريطاني، وشبح السلطان البعيد في الآستانة.

قضيةٌ خُتمت في أوراق المحاكم، لكنها بقيت حيّةً في ضمير الذاكرة، تروي –بلسان القانون والعاطفة معًا– حكاية مصر في مطلع قرنٍ جديد.

1- عيسي،عبدالرازق إبراهيم (1998)، تاريخ القضاء في مصر العثمانية (1517- 1798)، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ص 360.

2- Cannon, Byron (1988), Politics of law and the courts in nineteenth-century Egypt, University of Utah Press, pp. 46-48.

3- Hunter, F. Robert (1999), Egypt Under the Khedives, 1805-1879: From Household Government to Modern Bureaucracy, American Univ in Cairo Press, p. 175.

4- Dicey, Edward (1902), The story of the khedivate, London, p. 125.

5- Hoyle, Mark (1991), Mixed Courts of Egypt, London, p. 185.

للمزيد:

Brinton, Jasper (1930). The Mixed Courts of Egypt, Yale University Press

6- علي يوسف (1863–1913) صحفي مصري بارز، وُلد في بلصفورة بمحافظة سوهاج. درس في الأزهر ثم اتجه إلى الصحافة، وجعل منه أحمد فارس الشدياق محررًا لجريدته "القاهرة الحرة"، ثم أنشأ الشيخ على مجلة «الآداب» وأتبعها بجريدة «المؤيد» عام 1889، التي صارت منبرًا وطنيًّا ضد الاحتلال البريطاني. لعبت "المؤيد" دورًا مهمًّا في الحراك السياسي، وكتب فيها كبار المفكرين مثل سعد زغلول وقاسم أمين، كان علي يوسف أول صحفي يُحاكم لنشره برقيات سرية أرسلها كتشنر من السودان، حُكم ببراءته، ما عزَّز مكانته كصحفي وطني مدافع عن حرية التعبير.

للمزيد: عبده، إبراهيم (2021)، أعلام الصحافة العربية، مكتبة الآداب، القاهرة، ص161 وما بعدها.

7- بهاء الدين، أحمد (1996)، أيام لها تاريخ، دار الشروق، القاهرة، ص 53.

ترشيحاتنا