هوامش

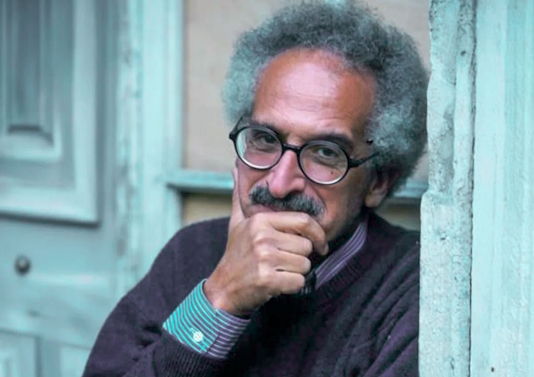

شريف إمامفيمَ أصابت حماس… وفيمَ أخطأت

2025.10.27

مصدر الصورة : آخرون

فيمَ أصابت حماس… وفيمَ أخطأت

ما إن وضعت حرب غزة أوزارها مرحليًّا حتى طُرح السؤال المُرّ: من أصاب، ومن أخطأ؟ وبينما لا تزال الصورة النهائية غائمة تحت غبار الركام، تكشف الأرقام عن مأساة لا يملك أحد أن يخرج منها منتصرًا.

منذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 67 ألف فلسطيني -ثلثهم من الأطفال- وفق وزارة الصحة في غزة، بينما سجّلت إسرائيل نحو 1665 قتيلًا من مواطنيها والأجانب، بينهم 466 جنديًّا لقوا حتفهم في المعارك البرية، وقرابة 1200 شخص في هجوم السابع من أكتوبر وحده. أما التكلفة الاقتصادية للحرب ففاقت 63 مليار دولار وفق التقديرات الإسرائيلية، في حين تشير دراسة لمؤسسة «راند» إلى أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي قد تتجاوز 400 مليار دولار خلال العقد المقبل بسبب آثار الحرب غير المباشرة. وفي المقابل، تحوّلت غزة إلى أنقاضٍ معلّقة بالذاكرة، وتُقدَّر كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 52 مليار دولار، رقمٌ لا يختصر حجم الدمار بقدر ما يكشف عن عمق الفقد. إنها حرب لم تُخلِّف منتصرًا، بل جيلًا كاملًا يقف على الأطلال يسأل: أيّ نصرٍ هذا الذي يُبنى على الرماد؟

لكن، بعيدًا عن لغة الأرقام الباردة، لا مفرّ من مواجهة السؤال الأصعب: هل كانت «طوفان الأقصى» ضربة وعيٍ أم لحظة عمى؟ فيمَ أصابت حماس… وفيمَ أخطأت؟

وسأكون واضحًا، أخطأت حماس في أربعة أمور، ولم تُصِب إلا في اثنين فقط. وهو ما يجعلنا نقول إن أكثر من ستين في المئة من حساباتها قبيل الشروع في عمليتها لم تكن صائبة، وأن عليها -قبل أن تُحاسِب الآخرين- أن تُراجع نفسها، وأن تستغفر عن اندفاعٍ شجاعٍ لكنه غير محسوب، وعن ثمنٍ باهظٍ دفعه شعب غزة بفعل رهاناتٍ وحسنِ ظنٍّ خذلهما واقعُ الميدان.

فيمَ أصابت حماس؟

أولًا، حسن الإعداد، فقد نختلف في الحكم السياسي، لكن لا يُمكن إنكار أن حركة حماس أعدّت لمعركتها إعدادًا جيدًا ومدروسًا، فالأمر لم يكن نوبة عاطفية أو مغامرة عابرة. كان التخطيط دقيقًا كعمل مهندس يصمّم ساعة معقّدة، لقد كان طوفان الغضب نتاج تدريبات ميدانية مستمرة، وتنسيق لوجستي، وانضباط في توقيت التنفيذ. فقد أدهشت الحركة العالم بقدرتها على اختراق ما اعتُبر لفترة طويلة «أسطورة» الأمن الإسرائيلي، حتى جاء الاعتراف الإسرائيلي على لسان قادتهم: «لقد فاجؤونا، لقد خدعونا»، ووصف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هجوم 7 أكتوبر بأنه «تتويج لفشل استخباراتي كبير». ولم يقتصر الإعداد على الصواريخ أو التكتيك فحسب، بل شمل قيادة حاضرة في الميدان قاتلت في الصفوف الأمامية حتى نالت الشهادة. ولم يقف الإعداد عند هذا وإنما خلق حالة من التسليح الذاتي تحوّل أبسط الموارد إلى أدوات قتال فعّالة.

بل إن عامين من الحرب وحماس -وفق مارينا ميرون، الباحثة في قسم دراسات الحرب، في كلية «كينجز كوليج» بلندن- «ما زالت قادرة على إعادة تنظيم صفوفها، فضلًا عن أنها تحتفظ بهيكل القيادة والسيطرة». بل إن المقاومة فاجأت الجميع بإطلاق صاروخين في سبتمبر 2025، ما عد مؤشرًا على بقاء قدرتها الصاروخية، بينما نقلت «القناة 12» العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها في إبريل 2025: إن التقييمات الأمنية تشير إلى أنه «لم يُدمر سوى 25 في المئة فقط من أنفاق حماس».

أما الأمر الثاني، فالحاضنة الشعبية، فمنذ عقودٍ لم يشهد العالم شعبًا يواجه القصف كما يواجه اليوميات. لم يخرج الغزيون في وجه حماس، بل خرجوا من بين الركام يرفعون راياتها. كان المشهد أشبه بمعجزة واقعية: شعبٌ لا يملك قوت يومه، لكنه يمنح مقاومته ما هو أغلى: الصبر. لقد لاحظت صحيفة «The Guardian»، أن «القدرة على تحمّل الغارات والبقاء متماسكين اجتماعيًّا، رغم الدمار الهائل، تعبّر عن نمط نادر من الصمود المدني والسياسي». ووصفت تقارير «Human Rights Watch» كيف واصلت عشرات آلاف العائلات دعمها للجهات المحلية رغم فقدان المنازل وانقطاع الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن «روح التضامن داخل المجتمعات الصغيرة» لعبت دورًا حاسمًا في توزيع الغذاء والماء وسط الحصار.

وهو الأمر الذي جعل الجنرال الإسرائيلي هيرزي هاليفي، رئيس الأركان السابق، يعترف في مؤتمر أمني (يناير 2024) بأن «تفكك الجبهة الداخلية في غزة لم يحدث كما توقعنا، بل بقيت متماسكة على نحوٍ فاجأنا». وفي السياق نفسه، خلصت دراسة صادرة عن جامعة «بيرزيت» عام 2024 بعنوان: «Social Resilience under Siege» إلى أن «المجتمع الغزّي طوّر نمطًا فريدًا من الصمود الجمعي يعتمد على إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية في أثناء الحرب، ما جعل المقاومة ممكنة رغم غياب البنية التحتية». بل إن رويترز ذكرت عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قولهم إنهم يعتقدون أن الحركة قد تكون جندت ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف عنصر جديد.

لقد صمدت غزة لأن وجعها حقيقي لا تمثيلي، ولأنها تعلم أن الهزيمة ليست خيارًا حين يكون الوجود نفسه على المحك. وبينما كانت بعض الفضائيات العربية تُعيد إنتاج مفردات «التهدئة» و«العقلانية»، كان الغزيون يكتبون تعريفًا جديدًا للكرامة بدمهم اليومي. وكما كتبت صحيفة «Le Monde» الفرنسية: «إنه شعب لا ينتظر خلاصًا من أحد، بل يصرّ على أن يعيش واقفًا، ولو بين الركام».

فيمَ أخطأت حماس؟

أولًا، سوء تقدير الردّ الإسرائيلي والعالمي، حيث أخطأت حماس في قراءة المشهد الدولي حين ظنّت أن إسرائيل ستكتفي بردٍّ محدود يحفظ توازن الردع، ولا يتجاوز الخطوط الحمراء الإنسانية. وقدّرت أن صدمة السابع من أكتوبر، مهما كانت قاسية، لن تبرّر حرب إبادة مفتوحة، وأن المجتمع الدولي -الهشّ أخلاقيًّا والمتناقض في معاييره- لن يسمح بتمادي آلة الحرب الإسرائيلية. غير أن الواقع أثبت أن «الضمير العالمي» قد دخل في غيبوبة كاملة.

لم تكن إسرائيل تبحث عن «نصرٍ عسكري» بقدر ما كانت تسعى إلى «انتقامٍ وجودي»، وقد وجدت من يمنحها الغطاء الكامل لذلك. فقد أعلنت الولايات المتحدة منذ الأيام الأولى للحرب دعمًا غير مشروط لتل أبيب. وأرسل البيت الأبيض حاملتي الطائرات USS Gerald R. Ford وUSS Dwight D. Eisenhower إلى شرق المتوسط، في أكبر حشدٍ بحري أميركي في المنطقة منذ حرب الخليج، وأكد الرئيس جو بايدن أن بلاده «لن تسمح لإسرائيل بأن تُهزم»، معتبرًا حربها «معركة من أجل الحضارة الغربية نفسها». كما خصّص الكونجرس الأميركي، في فبراير 2024، تمويلًا إضافيًّا بقيمة 14.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية عاجلة لإسرائيل، شملت الذخائر الموجهة بدقة وأنظمة دفاع صاروخي وقذائف مدفعية، وفق ما نشرته صحيفة «The Washington Post». وأفادت وزارة الدفاع الأميركية بأن نحو 3000 طن من الأسلحة أُرسلت خلال الأشهر الأولى للحرب، بينما استُخدمت القواعد الأميركية في قبرص واليونان كنقاط دعمٍ لوجستي لنقل الإمدادات.

على الصعيد الدبلوماسي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ثماني مرات في مجلس الأمن لإجهاض مشاريع قرارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى حماية المدنيين، ما أكد عمليًّا أن «القانون الدولي» لا يُطبّق إلا انتقائيًّا.

في المقابل، اكتفت أوروبا ببياناتٍ رمزية تدعو إلى «ضبط النفس»، بل واصلت بعض الدول -مثل ألمانيا والمجر- تزويد إسرائيل بالسلاح أو بالمكونات العسكرية اللازمة لأنظمة التسلّح، وفق تقارير منظمة العفو الدولية. وبينما كانت صور الدمار تملأ الشاشات، ظلّ الخطاب الغربي يكرّر لازمة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، في تجاهل تامٍّ لفداحة الكارثة الإنسانية.

هكذا، أخطأت حماس في افتراضها أن العالم الحر لن يمنح إسرائيل تفويضَا مفتوحًا بالقتل، أو أن مشهد الأطفال تحت الركام سيكفي لإيقاظ ضميرٍ غربيٍّ فَقَدَ تعريف العدالة منذ زمن.

حسن الظن

أما الأمر الثاني، فكان في حسن ظن حماس بالنظام العربي، عندما تصورت أنه سيقف عند حدود الصمت، لكنها لم تتخيل أن هذا الصمت سيتحول إلى تواطؤ مفضوح. لم تنتبه إلى أن بعض الأنظمة لم تعُد تعتبر فلسطين جرحًا، بل عبئًا دبلوماسيًّا يُراد التخلص منه بأسرع ما يمكن، حتى ولو بثمن تركها فريسة لمحرقة جديدة.

وقد كشف بوب وودورد في كتابه «War» أن مسؤولين عربًا بارزين، أبلغوا واشنطن -منذ البداية- بأن «حماس يجب أن يُقضى عليها»، وأن إسرائيل يجب أن تُمنح الوقت والغطاء اللازمين لذلك. ووفقًا للمراسلات التي أوردها وودورد، فقد دار تنسيق دبلوماسي مكثّف خلال الأسابيع الأولى من الحرب لضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل دون اعتراضٍ عربيٍّ حقيقي، بل إن بعض القنوات العربية ساهمت في تمرير الرواية الإسرائيلية من خلال التهوين من حجم الدمار في غزة.

هكذا لم يكن الموقف العربي صامتًا كما عهدناه، بل نطق كفرًا، وتماهى مع الموقف الأمريكي الذي منح إسرائيل تفويضًا مفتوحًا لإعادة تعريف الإبادة بوصفها «حقًّا في الدفاع عن النفس»، لقد كان لسان حال النظام العربي قول المتنبي:

فَإنْ كَانَ خَوْفُ الأَسْرِ والقَتْلِ سَاقَهُمْ

فَقَدْ فَعَلوا ما الأَسرُ والقَتْلُ فاعِلُ

فَخَافُوكَ حَتَّى ما لِقَتْلٍ زَيادَةٌ

وَجَاءوُك حتى ما تُزَادُ السَّلاسِلُ

الرهان على الشارع العربي

ربما لم تكن صدمة حماس في فتك الصواريخ الإسرائيلية، بل في برودة الشوارع العربية التي لم تهتزّ حتى على إيقاع المجازر. ظنّت أن في العروبة بقية نخوة، فإذا بها وهمٌ تاريخيّ محفوظ في الأغاني الوطنية. انتظرت أن يصرخ الشارع العربي، فإذا به يضبط صوته على «وضع الصامت».

وفي المفارقة التي تُبكي وتُضحك معًا، كان صدى فلسطين يتردد لا في القاهرة أو عمّان، بل في لندن ومدريد وواشنطن وباريس؛ خرجت الجموع الغربية تهتف «Free Palestine» بينما الشاشات العربية مشغولة بـ«موسم الرياض». أما المشاهير الغربيين، فقلبوا المشهد رأسًا على عقب: بيلا حديد تخسر عقودها لتربح ضميرها، وسوزان ساراندون تُقصى من هوليوود لأنها قالت الحقيقة، ومارك رافالو وجون كوزاك يغرّدان كأنهم أبناء المخيم. لقد راهنت حماس على الشارع العربي، فاكتشفت أنه شارع بلا أرصفة ولا أصوات. أما الشارع الغربي فقد بدا أكثر إنسانية.

وهم محور المقاومة

أما الخطأ الرابع، والكبير، فكان في المبالغة في الثقة بمحورٍ فقد معناه أكثر مما فقد قدرته. ظنّت حماس أن هذا المحور جدارٌ من نار، فإذا به ستارٌ من دخان. فحين اشتعلت غزة، بدا حزب الله كطالبٍ نسي دروسه القديمة؛ انتظر أمينه العام أسابيع ليخرج بخطابٍ متردد لا يُعلن حربًا ولا يرفضها، واكتفى بعمليات محدودة على الحدود أقرب إلى التذكير بالوجود منها إلى القتال الحقيقي. كانت قذائفه الرمزية على الحدود، كأنها رسائل احتجاج أكثر منها نيران قتال. لم يتجاوز فعله حدود «الاشتباك المنضبط»، حتى صار قصفه اليوميّ خبرًا روتينيًّا في نشرات الطقس.

أما إيران، فآثرت السلامة، لكنها لم تسلم. حاولت أن تبدو «العقل الهادئ» في زمنٍ فقد توازنه، فأرسلت إلى واشنطن عبر وسطاء رسائل مضمخة بالحذر، تؤكد أنها لا ترغب في مواجهة شاملة. أمرت وكلاءها في العراق واليمن ولبنان بـ«ضبط النفس»، وأطلقت بياناتٍ تتحدث عن «الرد في الوقت المناسب»، وهو وقت لم يأتِ ولن يأتي على الأرجح. كانت كلماتها في المؤتمرات أكثر سخونة من أفعالها على الأرض؛ بلاغةٌ تحفظ ماء الوجه لا أكثر.

وفي المقابل، كانت فصائل «المحور» تتحرك على إيقاع الإشارات ذاتها؛ كتائب العراق علّقت هجماتها حين أومأت طهران، والحوثيون في البحر الأحمر خفّت أصواتهم حين طُلب منهم الصمت. بدا «محور المقاومة» أشبه بأوركسترا منضبطة، يعرف كل عازف فيها دوره وحدوده، يؤدي اللحن كما كُتب له، بلا نشاز أو مبادرة، بينما ظلّ لحن غزة منفردًا، صاخبًا، ومفعمًا بالدم. وهكذا، بينما كانت بيوت القطاع تُهدم حجرًا حجرًا، ظل المحور المزعوم يراجع حساباته على طاولة الأرقام، يقيس ببرود كلفة الردّ ومكاسب الصمت. لكن برودة الحسابات لم تحمِهِ، إذ فاجأته إسرائيل في معركة لم يكن حاضرًا فيها فعليًّا، فانكشفت هشاشته، وخسر معركة لم يخضها، ولم ينَل حتى شرف الهزيمة التي يفتخر بها من يشارك في القتال.

وأخيرًا: انتهت الحرب ولم تنتهِ الأسئلة. فحين انطفأت ألسنة اللهب في غزة، ظلّ الدخان يعلو من الوجدان العربي، شاهدًا على زمنٍ خذل فيه الأخ أخاه، وارتدى فيه العجزُ أثواب الحكمة. أصابت حماس حين أعدّت، وحين آمنت أن المقاومة فعلٌ لا شعار، وصمدت بشرفٍ وسط عالمٍ لا يعرف معنى الشرف. لكنها أخطأت حين أحسنت الظنّ بأصدقاءٍ لم يبقَ منهم سوى ظلٍّ على جدار. وأخطأت حين ظنّت أن العروبة لا تزال تعني شيئًا في عواصمَ تتزيّن بالعلم الفلسطيني نهارًا، وتصافح اليد الإسرائيلية ليلًا.

لقد كشفت الحرب عُريَ الجميع: العرب الذين تواطأ صمتهم مع الجريمة، والغرب الذي ادّعى الحضارة وهو يمنح القاتل رخصةَ الإبادة، و«محور المقاومة» الذي اتضح أنه محور بياناتٍ وخطابات، لا جبهات. حتى الشارع العربي، الذي كان يُعوَّل عليه، اختار أن يكتفي بالبكاء الإلكتروني بدلًا من الغضب الفعلي، وكأنّ القضية تُحرَّر عبر الهاشتاجات. ومع ذلك، بقي في الصورة شيءٌ واحدٌ لا يتبدّل: غزة.

المدينة التي تئنّ تحت الركام لكنها ترفض الانحناء، التي علّمت العالم أن الجسد المحاصر يمكن أن يهزم دولة مسلّحة، وأن من ماتوا وقوفًا لم يُهزموا. ربما أخطأت حماس في الحساب، وربما بالغت في الرهان، لكنّها لم تُخطئ في المعنى. لأن المقاومة -مهما طال الليل- تظلّ آخر ما تبقّى من الكرامة في زمنٍ يُباع فيه كل شيء.

ترشيحاتنا