المدن: عمران وأماكن في القلب

جليلة القاضيوسط البلد.. العودة إلى المنبع

2024.12.28

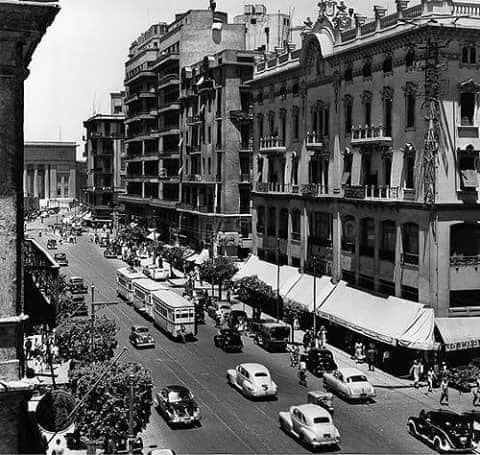

مصدر الصورة : ويكيبديا

وسط البلد.. العودة إلى المنبع

أصبحت أكره الخروج للنهار، والليل، أنظر إلى ملابسي المكدسة في الدواليب بدون اشتياق، أصبح المنزل الكبير خاويًا لا يقطع صمته رنين الهاتف سوى لمامًا، وغالبًا "النمرة غلط".. أرتدي أسمالًا وأضع على رأسي قبعة، أنزل على درج رخامي تتراكم عليه أوساخ السنين، لا يراها أحد غيري، أغض البصر عن أكوام القمامة وأنا في طريقي إلى شارع قصر النيل في رحلة بحثي اليائسة عن محل "مارت" لبيع الحقائب. كان هنا في شهر مايو الماضي، يصطدم نظري بواجهات محال تُضاعف أسماؤها الحديثة من شعوري بالاغتراب، كان "مارت" هنا متاخمًا لمحل "شالون"، لا.. لا يمكن أن يكون قد تحول إلى محل للمحجبات! أتخطى موقعه القديم، علني أخطأت، أستمر في التقدم.. هل تخطيت "مارت"؟ أصل إلى متاجر "الصالون الأخضر"، أصبحت تحمل اسمًا آخر، وامتلأت فتريناتها ببضائع فقيرة ورخيصة مثل التي تباع على الأرصفة..

أصبحت في مواجهة محل "صيدناوي" في ميدان سليمان باشا، الذي غدا "عرفة"، أعود أدراجي على الرصيف المقابل، ابحث عن "لاباس" و"العروسة الصغيرة" و"فينيس"، كانت كلها متاجر تمثل علامات مميزة في هذا النهج، تنير مساري.. لم أجد "مارت" الذي أصبح محلًا للمحجبات في غفوة مني. وضاع من قدمي الطريق، كدت أتوه في وسط البلد، مسقط رأسي، البحر الذي وُلدت فيه وأنا جنيَّته. أعوم وأغطس وأقب لعلِّي ألمح اسمًا لمكان يحدد لي أين أنا..

أغطس ثانية، عندما طفوت على السطح طالعتني يافطة "بوتشلاتي"، في ميدان مصطفى كامل تنفست.. أكملت تجوالي في شارع محمد فريد وأنا أتلافى النظر إلى متجر "أميرتي" لملابس المرأة المسلمة، بكت صديقتي منحة يوم حل مكان "ريفولي" على ناصية شارعي محمد فريد وعدلي، اما "جاتينيو"، من أعرق المحلات الكبرى التي أنشئت في القاهرة، فوجئت بتحول أدواره الثلاثة إلى "واكيكي" أثر عودتي إلى القاهرة بعد غيبة استمرت أسبوعين.

أمر على محل "الطرابيشي" على ناصية شارع فؤاد سابقًا (26 يوليو حاليًّا)، صار اسمه "لا اله الا الله"، أمامه على الجهة المقابلة، ما زال صالون شاي "الأمريكين" يقاوم كي يبقى هو وتوأمه في شارع سليمان باشا، مثلهم مثل حديقة "جروبي" في شارع عدلي، أتردد عليها من آن لآخر، زال رونقها القديم، لكنها نالت شرف مقاومة التدهور والنسيان وتعتبر البؤرة الخضراء الوحيدة في هذا الوسط العالي الكثافة. أتطلع بحسرة عن بعد إلى فراغ كان يومًا تحفه اشجار سامقة، حديقة الأزبكية، لا أغامر بالتوجه إليها بعد أن صارت موقفًا للسيارات تطل عليها الواجهة الوحيدة لفندق الكونتينتال العريق، هي كل ما تركوه من الفندق إثر إزالته من أجل إعادة بناء تتأجل عامًا بعد عام.

أهرول إلى منزلي مقهورة، أنقب في الكتب القديمة وذاكرتي عن معالم أماكن ولَّت، وأعاهد نفسي بعدم المغامرة مرة أخرى في التجول في هذه الغابة القبيحة التي فقدت ذاكرتها، أنام وأستيقظ، وأرتدي أسمالي وقبعتي، وأخرج في الظهيرة لأمشي كسيدة عجوز في محيط هزمته وهزمتني ثقافة وافدة من رمال صحراء قاحلة مشبعة برائحة الغاز، وأتساءل ماذا أفعل هنا، ماذا أفعل هنا.

أنتبه إلى أنني من سكان هذا المكان، الذي كان قديمًا مركزًا لعاصمة إقليمية كبرى تنير المنطقة معمارًا وثقافة وفنًّا، فصار قرية كبيرة يحتل أرصفتها الباعة الجائلون وتقف الحافلات في عرض أهم محاورها ليصرخ صبي يتأرجح جسده على الدرج كلاعبي السيرك، معلنًا عن وجهة الحافلة. يزاحم المشاة السيارات في عرض الطريق، يتلكؤون في مشيتهم كأنهم في نزهة العصاري على ضفاف الترعة، أو يتجمهرون في فوضى عارمة أمام محال الطعام فيربكون حركة المرور التي تتوقف تمامًا في أوقات مختلفة من النهار.

لم أرتبط طوال حياتي بأي من الأحياء التي تنقلت فيها مع أسرتي كما ارتبطت بوسط المدينة بشكل عام ، فجذوري هنا وكل رصيف يحمل بصمات أقدامي منذ بدأت أخطو خطواتي الأولى إلى يومنا هذا. تتتابع في مخيلتي، كشريط سينمائي، مشاهد بعينها انتقتها ذاكرتي لوقائع قصتي مع وسط البلد وساهمت في تفتح وعيي البصري مبكرًا على تلك الأماكن.

طفلة في الرابعة من عمرها تتشبث بيد جدتها في رحلتها الصباحية إلى محل أوروزدي باك (عمر أفندي الحالي) بقبته المميزة المطل على ميدان الخازندار، مدخل حافلات أول مدرسة ارتادتها، راهبات الفرنسيسكان في شارع الأنتكخانة، الحوش الواسع والكنيسة والراهبة ميشلين بجسدها الفارع الطول الذي يحمل رأس حصان. كنا نعتقد أن باستطاعتها رؤيتنا حتى وهي تعطينا ظهرها، ترددنا صباحات الآحاد بصحبة والدتي على حديقة الأزبكية وعزف فرقة موسيقى الشرطة في الكشك الخشبي، حفلات "الماتينيه" في سينما مترو ومتعة مشاهدة كارتون توم آند جيري، يليه طقس التهام آيس كريم، تراو بيتي كوشون، أي الخنازير الثلاثة في أمريكين سليمان باشا (طلعت حرب حاليًّا)، رحلة الأسرة السنوية الكبرى لشارع فؤاد لشراء مستلزمات المدارس، يمشي الأطفال بتمهل في صف واحد يتبعهم الأب والأم. توفر محلات شيكوريل الزي المدرسي، الأحذية من محل "لوفافر" (Le Fevre) والحقائب من ممر الكونتيننتال، والغداء في مطعم اليونيون في البناية المواجهة لسينما ريفولي بجوار دار القضاء العالي، حيث كان يقطن عم والدي.

قصر عابدين وفي شرفته مع أول احتفال بعيد الثورة يتخلله المشهد المبهر للصواريخ وهي تضيء السماء. وداخل الأوبرا الملكية في الميدان الذي يحمل نفس الاسم مع مسرحية زقاق المدق التي شاهدتها في سن التاسعة، ومسرح الريحاني في شارع عماد الدين، ما زالت قفشات الراحل عادل خيري في مسرحية إلا خمسة تتردد في أذني إلى اليوم. باستثناء مواقع مدرستي الأولى والثانية والأخيرة ليسيه باب اللوق في شارع محمد محمود، فقد كان عالم وسط البلد بالنسبة إليَّ في سني الطفولة والصبا محصورًا في الجنوب، أي حي الأزبكية، وكان القلب النابض لمركز المدينة بحديقته المركزية والشوارع المحيطة بها: عماد الدين والألفي ونجيب الريحاني وسراي الأزبكية، "برودواي" الشرق كما كان يطلق عليه لاحتضانه معظم المسارح ودور السينما إلى جانب المقاهي والمطاعم والملاهي والحانات ووجود أكبر فندقين في القاهرة، الكونتيننتال وشبرد، في ربوعها. كان لشبرد شهرة عالمية حتى زعم البعض أن السائحين عند زيارتهم للقاهرة يشاهدون الأهرامات وشبرد ويكتفون بهذا القدر عن الشرق كله.

إلا أن هذا الحي يحمل ذكريات أخرى عزيزة سبقت مولدي. فقد تم أول لقاء بين أبي وأمي عام 1947 في مقهى "Bauwer" في شارع فؤاد، وتبادلا أول قبلة في سينما ديانا الكائنة في شارع الألفي بك، وأخذت صورة زفافهما في إستوديو "فارت" (Vart) في شارع عماد الدين. ولكون أبي رحمه الله من الضباط الأحرار، فقد كان دائم التردد على نادي السلاح بحديقة الأزبكية وفيه كانت تعقد اجتماعاتهم قبل الثورة. وكان منزل جدتي لأمي حيث ولدت، في عابدين في شارع السلطان الأكبر.

عاصرت أوج ازدهار هذا الحي العريق ثم كنت شاهدة على أفوله وتدهوره التدريجي، خاصة بعد حريق القاهرة الذي اندلع في 26 يناير 1952 وخلاله قضت النيران على فندق شبرد ففقدت منطقة الأزبكية وميدان الأوبرا صرحًا هائلًا لم يكن مجرد فندق، بل مدينة صغيرة بداخل المدينة بملحقاته والأنشطة الخدمية العديدة التي كان يؤمها. وقد أثر ذلك بالسلب على المنطقة المحيطة بميدان الأوبرا، أي شوارع عماد الدين وفؤاد وحتى ميدان توفيق غربًا حيث انحطت درجتها لتبدأ رحلة الانحدار للقاع لجنوب المركز.

ساهمت في ذلك سياسات التخطيط وتوجهات السلطة الجديدة. فعلى الرغم من إعادة ترميم شبرد والمحال التي تضررت من الحريق، فإن مركز ثقل المدينة كان قد بدأ في الهجرة بأنشطته الخدمية العليا من البنوك وشركات السياحة وإدارات كبرى الشركات ليقترب من ميدان التحرير الذي أعيد تخطيطه بعد إزالة ثكنات قصر النيل وبناء فندق النيل هيلتون ومباني جامعة الدول العربية والمجمع لربط الضفة الشرقية للنيل بالضفة الغربية بعد توسع العمران في هذا الاتجاه.

هُجر ميدان الأوبرا إذن وتُرك لمصيره عدا تدخلات عشوائية أضاعت معالمه الأساسية بشراسة منقطعة النظير. تمت إزالة فندق شبرد في الستينيات من القرن الماضي، ونقل على ضفاف النيل بجاردن سيتي بجوار فندق سميراميس، وقسمت أرضه إلى 11 قطعة شيدت عليها مبانٍ إدارية تابعة للتأمين الصحي والبنك المركزي ومحطة بنزين في الستينيات ثم جراج للسيارات في أواخر السبعينيات. كلما خرجت في شرفة منزلي في الدور الخامس من البناية التي أقطن فيها منذ عام 1992، تطالعني تلك المباني التي تصطف في شارع الألفي بك، فأحاول إعادة بناء الصورة القديمة للفندق الذي كان بمثابة مدينة صغيرة تضم قاعتين للعرض السينمائي، إحداهما صيفية وحديقة داخلية وبنكًا وخمسة عشر صالونًا. تمتلئ نفسي بالحسرة لأنني لم أعاصر هذا البهاء.

أما فندق الكونتيننتال فقد تحول إلى مبنى إداري ثم استعاد وظيفته الاصلية في الثمانينيات قبل أن يخرج نهائيًّا من الخدمة ويُزال هو الآخر. ثم توالت الكوارث على حديقة الأزبكية: نهاية الخمسينيات، مد شارع 26 يوليو ناحية الشرق ليشقها ويقسمها إلى نصفين، ثم استقطعت أجزاء منها لبناء سنترال الأوبرا ومبانٍ تابعة لمرور حي وسط، وجاء حريق الأوبرا عام 1971 ليمثل المسمار قبل الأخير في نعش الحديقة وما حولها، وكانت الضربة الأخيرة والقاضية التي حسمت حاضر ومستقبل الحديقة أثنا بناء الخط الثاني لمترو الأنفاق في بداية الثمانينيات. رحلت المكتبات عن سور الحديقة، واُجتثت "الباسقات المورقات" وأصبحت الأزبكية ساحة جرداء فقيرة وموحشة لا تعرف عنها الأجيال الجديدة شيئًا ولا تعلم أنها كانت أقدم وأول منتزه للقاهرة في العصر الحديث، بل تعتبر أيضًا من الأماكن الضاربة بجذورها في عمق التاريخ بوضعيتها كبركة قبل أن تتحول إلى حديقة. لم تعد أم كلثوم تشدو على مسرح الازبكية كل أول خميس من كل شهر، وكفت لبنى عبدالعزيز عن التردد على ساحة الباتيناج. حل محل الأوبرا التي احترقت، جراج متعدد الأدوار، وأزيل كازينو بديعة على إثر تشييد كوبري الأزهر، ولم يتبقَّ من معالم هذا المكان سوى بقايا سينما أوبرا المغلقة وتمثال إبراهيم باشا على حصانه موليًا ظهره لما كان في يومًا ما، قلب القاهرة الحديثة.

أما ضواحي الأزبكية، فقد فقدت الأماكن، سواء المحال التجارية أو دور السينما والمسارح والمقاهي والبارات مكانتها أو أغلقت أبوابها لصالح أماكن أخرى. وإذ لم تنقطع علاقتي كلية بمسارح شارع عماد الدين في سن المراهقة، فإن الأماكن الثقافية الجديدة الأكثر حداثة ومواكبة للعصر فيما تقدمه من برامج تتوافق مع سني واهتماماتي بدأت تجذبني إليها. خلال سنوات الدراسة في مدرسة ليسيه الحرية باب اللوق لم يعد وسط البلد مكانًا للنزهة والتسوق وطلب العلم فقط، بل تعاظمت قيمته الثقافية بالنسبة إليَّ. وبدءًا من سن الرابعة عشرة، حصلت أنا وشقيقتي التي تكبرني بعامين على حق الخروج بمفردنا. اعتدنا الذهاب إلى الأوبرا عند مجيء فرقة الكوميدي فرانسيز إلى مصر لتقديم عروضها، وإلى المركز الثقافي الفرنسي في شارع الفضل (مقره قاعة قنصلية الآن) لاستعارة الكتب ولحضور ندوة أدبية كل شهر، وإلى سينما أوديون لمشاهدة الأفلام الفرنسية والروسية القديمة، بينما كانت سينما قصر النيل تعرض الأفلام الأجنبية الحديثة، ومحلي "جروبي سليمان باشا" و"جروبي عدلي" لنلتقي بالأصدقاء. في ذات الوقت الذي استقطبت فيه أماكن جديدة مثل "لاباس" في شارع قصر النيل، و"كافيه ريش" في شارع سليمان باشا، المثقفين اليساريين، بالإضافة إلى ظهور أماكن جديدة للقاء الصفوة الثقافية والسياسية مثل "النايت آند داي" في فندق النيل هيلتون أو كافيتريات الفنادق الكبرى، كسميراميس وشبرد الجديد.

هجرت نسبيًّا وسط البلد إثر التحاقي بجامعة القاهرة في أواخر الستينيات، كانت كل اللقاءات مع الأصدقاء تجري في جزيرة الشاي في حديقة الحيوان المتاخمة لكلية الهندسة، وانقسم وقتي بين الاستذكار والنضال الطلابي والنشاط الرياضي والثقافي المزدهر آنذاك في الجامعات. لكن لم ينقطع التواصل كلية مع المركز، من خلال ترددي على سور حديقة الأزبكية لشراء الكتب القديمة ومجلات العمارة بأسعار زهيدة، أو لشراء المستلزمات الهندسية من المتاجر المتخصصة في شارع شريف أو لشراء أقمشة والذهاب إلى الحائك، لكن كلها كانت مشاوير خاطفة ذات صبغة عملية واضطرارية لا يحركها حنين إلى أماكن الذاكرة. وتعتبر تلك الفترة، بداية لدخول المركز في حقبة الظلمات التي ستستمر لمدة خمسة وثلاثين عامًا، بدءًا من حرب 67 وحتى زلزال 1992.

لقد ساهمت عدة عوامل في تدهور مركز المدينة، منها اقتصاد الحرب الذي أثر في عمليات صيانة وتجديد البنية الأساسية، من شبكات التليفون والمياه والصرف الصحي، ألهمت الأديبين صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني في بعض أعمالهم.[1] إضافة إلى تأثير تحديد الإيجار وهجرة السكان الأصليين وإحلال آخرين لا ينتمون إلى المكان ولا يعرفون القيم التي يحملها، وتحويل الشقق السكنية إلى وحدات تجارية، وتحول أسطح العمائر ذات القيمة إلى مدن للعشش والصفيح لسكنى فقراء المدينة، وكلها ظواهر أثرت سلبيًّا على وسط المدينة وتناولها علاء الأسواني في روايته "عمارة يعقوبيان". كان مستقبل وسط المدينة يُحاك في مكان آخر، لم أكن أعلم بعد.

عدت مرة أخرى للتردد على وسط البلد عدة مرات في الأسبوع، عندما التحقت كمهندسة تحت التدريب في عامي قبل الأخير في قسم العمارة في مكتب المهندس المعماري سيد كريم للعمل مع ابنه الدكتور إبراهيم كريم الذي كان عائدًا من فوره من سويسرا ويرغب في تكون فريق خاص به من الشباب. كان المكتب يقع في عمارة الشواربي، وهي عمارة ضخمة تحتل ناصيتي شارع رمسيس و26 يوليو صممها المهندس الإيطالي ألكسندر لوريا عام 1923. وتعتبر من العلامات المميزة لوسط البلد. في الوقت المخصص للغداء اعتدت التجول في محيط المكتب وأستعيد ذاكرة بعض الأماكن وأقف على بعض التحولات التي حلت بالبعض الآخر، فأثري ذاكرتي البصرية من خلال عملية تراكمية ستوجه اختياراتي الأكاديمية فيما بعد. كان يوم الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1971 يومًا آخر لا ينسى، في مكتب عمارة الشواربي، انهرت، انهرت باكية عند سماعي نبأ حريق الأوبرا، في المساء ذهبت لمشاهدة فيلم "زوجتي والكلب" في قاعة سينما قصر النيل، لم يكن هناك غيري. بعد عامين، ودعت القاهرة ووسط البلد في رحلة طالت أربع سنوات. لكني حملت معي هذه القطعة العزيزة على قلبي، التي أحببتها وما زلت، ليس هذا النوع من العاطفة التي تربطك بمدينة ما لجمالها أو تفردها، بل لأنها توفر لك أفقًا إضافيًّا، من خلالها تتسع شخصيتك دون تناقضات، إلى الذات، لأنها تساعد على الحياة، بل أكثر من ذلك، لأنها أضاءت وجودي.

عند عودتي إلى الوطن عام 1977، كانت مصر تمر بتحولات كبرى إثر حرب 73، توجهات سياسية واقتصادية جديدة، إعادة بناء واصلاح وتطوير للبنية الأساسية، كان لوسط المدينة منها نصيب. فبدا كأنه تعرض لغارة جوية، باطن الأرض مفتوح في كل المحاور الرئيسية لتحديث شبكات الصرف الصحي والاتصالات، والأتربة في كل مكان تتراكم على واجهات البنايات العريقة فتخفي معالمها وتصبغها بألوان كالحة فتضاعف من تدهورها وتبعث برسالة سلبية عن مكان عانى من الإهمال لفترة طويلة. لهذه الأسباب تسارعت هجرة السكان والأنشطة الخدمية العليا إلى الغرب، وتحديدًا إلى مدينة المهندسين الصاعدة التي أُعيد بناؤها على نفسها ثلاث مرات، لتستوعب الحراك الجديد. وفي ظل طفرة شديدة في أسعار الأراضي، اتجه أصحاب الفيللات أو المباني ذات الأدوار المحدودة، إلى تعليتها في المرحلة الأولى، ثم إلى إزالتها في المرحلة الثانية وإحلال عمائر متعددة الأدوار، لتزال بدورها في المرحلة الثالثة وتحل محلها أبراج سكنية وتجارية. توسع مركز المدينة إذن ليشمل الضفة الغربية بالإضافة إلى جزيرة الزمالك وجاردن سيتي، التي طالتهما أيضًا، لكن بنسبة أقل، نفس التغيرات، وفرت لهما وجود السفارات نوع من الحماية ضد الهجمة العقارية الجديدة.

بدأت أرى المركز بعيون جديدة، عيون الباحثة التي ترصد وتوثق بشكل علمي في محاولة لفهم التحولات العمرانية التي طالت المركز الأصلي للمدينة وكيفية استعادته رونقه. كنت في هذه الفترة أعد رسالة ماجستير عن تطور مدينة القاهرة ككل، احتل فيها المركز جزءًا صغيرًا، لكني استطعت فهم الكثير من التحولات في الإطار الأشمل. ثم تغيبت عن الوطن مرة أخرى لأعود إليه عام 1984، كأستاذ زائر في كلية التخطيط العمراني الوليدة، ومقرها المؤقت في معهد ليوناردو دا دافنشي على ناصية شارعي الجلاء و26 يوليو.

مثلت لي تلك العودة إلى مسقط رأسي لحظة فارقة اختلط فيها الحنين إلى الماضي وفرحة اللقاء والرغبة في إعادة الاكتشاف والحفاظ على ما تبقى من ذاكرة الأماكن. لتحقيق ذلك، كان لا بد من غزو المكان، لذا اخترت السكنى في وسط البلد، وتحديدًا في رحاب الأزبكية، في منطقة معبأة بعبق التاريخ وتحمل شوارعها دلالات ضاربة بجذورها في نهاية القرن الثامن عشر. البناية التي أقطن فيها إلى الآن، يعود بناؤها إلى عام 1928 ومصممها المعماري الفرنسي جورج بارك، وكانت ملك عائلة الدمرداش المعروفة. ضمت حتى عام 2010 مكاتب أكبر منتجي السينما المصرية، جمال الليثي وصبحي فرحات. تطل واجهتها الرئيسية على شارع سراي الأزبكية، الذي كان يؤدي إلى سراي الألفي بك الواقع على ضفاف بركة الأزبكية، الذي استولت عليه الحملة الفرنسية وصار مقر قيادتها إثر هرب الألفي بك. في جزئه الغربي يصل حتى سوق التوفيقية ويؤم سينما كايرو. الواجهة الشمالية تطل على شارع الألفي بك، في مواجهة موقع فندق شبرد القديم، حيث بنايات التأمين الصحي، والواجهة الشرقية، تطل على شارع بستان الدكة، ويؤم سينما ديانا وكبابجي علي حسن. تتصدر واجهة المدخل صورة كبيرة للملك فاروق وحاشيته أثناء وجودهم في المطعم الذي أخذ يفقد مكانته بالتدريج، وتحول إلى تيك أواي فقط عابرًا الألفية الثانية، ثم أغلق أبوابه بشكل نهائي بعد ثورة 2011، ويقف حاليًّا بالكاد قبل أن يتداعى ويتحول إلى أطلال. على عكس مطعم الألفي بك الذي ما زال مفتوحًا في الشارع الذي يحمل اسمه. أما الواجهة الغربية فتطل على شارع عماد الدين، الذي كان غارقًا في بؤسه عندما استلمت شقتي عام 1991. من بين الست عشرة قاعة للسينما والمسرح التي أعطته شهرته التي رصدناها حتي نهاية الستينيات، لم يتبقَّ في 2010 سوى عشر، وهذا رقم مهم جدًّا، لكن كلها كانت مغلقة لتحسينات معلنة بدون بداية.

كنت أستيقظ كل صباح، وانا أغرد، أصبحت أخيرًا من سكان وسط البلد، سأكون من الرواد الأوائل العائدين وسيتبعني حتمًا آخرون لنعمل معًا من أجل أن يستعيد المركز رونقه وسكانه. مرت أربعة وثلاثون عامًا ولم يستجِب فيها أحد لنداءاتي، جرت خلالها مياه كثيرة في الأنهار ومر المركز بمراحل من الازدهار والأفول. أصبح هدفي الأول هو إجراء دراسات أكاديمية بشكل منهجي لإيجاد حلول عمرانية واقتصادية لإعادة إحياء المركز. كنت قد شاركت في دراسة، في إطار فعالية لمركز الدراسات القانونية والإستراتيجية عام 1984، عن التأثيرات المتبادلة بين معمار باريس ومعمار القاهرة. وقد اضطلعت خلالها بعمل بحث عن يافطات الأماكن التجارية باللغة الفرنسية، وضعت آلة التصوير على كتفي وأخذت أتجول في الشوراع والميادين، أرصد وأسجل وأوثق، لتكون النتيجة، فيلمًا تسجيليًّا قصيرًا، فاجأ الجميع بهذا الكم والتنوع للأسماء الفرنسية للأماكن. اختفى معظمها الآن.

ثم بدأت مرحلة أخرى، انكببت خلالها على دراسة مركز المدينة ككل، وأعني هنا مركزها المالي والإداري والثقافي والتاريخي، بأجزائه الرئيسية الثلاثة، القاهرة التاريخية، وهي النواة الفاطمية داخل الأسوار وامتداداتها في العصور اللاحقة حتي بداية القرن التاسع عشر؛ والقاهرة الخديوية وتشمل وسط البلد وعابدين والمنيرة وجاردن سيتي والحلمية الجديدة؛ والجزء الأخير على الضفة الغربية ويشمل جزيرة الزمالك وأحياء الدقي والمهندسين والجيزة.

وقد استمرت دراستي للمركز أربعة وعشرين عامًا. كان من أهم نتائجها الاعتراف بالقاهرة الخديوية كمنطقة تراثية يجب الحفاظ عليها، ومن ثم بقية الأحياء التي نشأت في فترة تحديث القاهرة، كجاردن سيتي والزمالك وهليوبوليس والمعادي، والعباسية، وبين عامي 2014 و2018، أطلقت محافظة القاهرة مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية، واستفادت خلاله بنتائج الدراسات التي قمنا بها في السنوات السابقة، وشرعنا في تحسين الفراغات العامة، وإعادة تصميم شوارع المشاة، الألفي وسراي الأزبكية في ربوع الحديقة التي دمرت بشكل شبه كامل بسبب إنشاء خطوط المترو الثاني والثالث، وتم طلاء واجهات عمائر شارع عماد الدين بشكل احترافي فظهر جمالها وتنوعها، ووسعت الأرصفة في المحاور الرئيسية، وفي نفس الفترة اشترت مجموعة ساويرس الاستثمارية حوالي ثلاثين بناية لإعادة إحيائها وكان هناك تعاون وتنسيق بين جميع الأطراف، ودبت الحياة مرة أخرى في قاعات سينما شارع عماد الدين التي ظلت مغلقة لعقود، وأزيلت الأتربة من واجهة قهوة "نيو كورسال" الشهيرة، وبدأنا نضع أقدامنا في الطريق الصحيح.

إلا أن كل ذلك تبدد، وتوارت أهمية وسط البلد في مواجهة طوفان العاصمة الإدارية الجديدة التي خطفت أنشطته الخدمية العليا من وزارات ومقار للبنوك الكبرى والإدارات السيادية، منتزعة منه صفة المركزية، فدخل مرة أخرى في عصر الظلمات. اجتاح الباعة الجائلون الأرصفة، شاركتهم فيها المقاهي العشوائية، التي انتشرت كالفطر. امتدت يد الإهمال إلى الفراغات العامة، ودبت الفوضى والضوضاء والزحام في كل مكان، حدث ذلك في غضون ست سنوات، تركت خلالها السلطات الحضرية وسط البلد لمصيره، دون أي تدخل لتحسين الأوضاع. والمفارقة الكبرى، هي تشييد أبراج إدارية في داخله، كمنطقة ماسبيرو التي تمتد من شارع الجلاء وحتي نهر النيل، وتعميم الاستغلال التجاري والإداري بشكل حصري لكل الوحدات الخالية، ما شكل عبئًا كبيرًا على المركز بينما الهدف من إنشاء العاصمة الجديدة هو تخفيف هذا العبء وخلخلة الكثافات في المركز الحالي.

لقد أنَّت البنيات السكنية العتيقة لوسط البلد، من الإهمال والتجاهل والتعديات التي طالتها والتقاعس عن صيانتها وتعرض محيطها البيئي للتدهور والتكثيف والخصخصة. لم يعد أحد يعبأ بقيمتها، وحتى تلك اليفط البائسة، التي تلصقها هيئة التنسيق الحضاري على واجهاتها المتعبة، لا يأبه بها أحد، فمصيرها مرتبط بوسط مدينة يفقد كل يوم مركزيته وأهميته وبهاءه ويتحول بالتدريج إلى منطقة تسيطر عليها العشوائية لتلحق بمناطق أخرى، كانت قديمًا زاهية، مثل العتبة والموسكي وعابدين. وسيفاجأ سكان العاصمة، التي أصبحت قديمة، صباح يوم ما، باختفاء عمائر الوسط التاريخي، مخلفة وراءها، بحيرة كبيرة من المياه السوداء العميقة، يطفو على سطحها أشلاء للمباني التي كانت: برامق شرفات، أسوارًا من الحديد المفرغ والمشغول، تيجانًا لأعمدة كلاسيكية، رقائق خشبية لشيش حصيرة، يافطة لمحل بياضات عريق، ودمية لطفلة وسلحفاة برية، قيل إن المياه التي تراكمت على مر السنين في البدرومات، هاجمت الأساسات وفتتتها. حينئذ ترددت في الفضاء الواسع استغاثات شقت عنان السماء قبل أن تذوب العمائر الشاهقة كقوالب السكر في المياه الجوفية. وفي رواية أخرى، أن البنايات انفصلت عن أساساتها، وهاجرت بشكل جماعي في جنح الظلام إلى الشمال. شوهدت وهي تمخر كالسفن في النهر الخالد تجاه فرعي رشيد ودمياط حتى وصلت إلى المتوسط، ثم غابت عن الأنظار. ستظهر عمائر وسط البلد الأنيقة، بعد عدة أسابيع، بكل بهائها، على ضفاف أنهار السين في باريس، والتيبر في روما، والدانوب في فيينا والتيمز في لندن. عادت إلى منشأ من صمموها من معماريي الزمن الجميل، عمَّت تلك المدن احتفالات ضخمة لعودة تراث رفيع المقام، ضل طريقه لأكثر من قرن ونصف، لمن يستطيعون تقديره.

1- "تلك الرائحة" لصنع الله إبراهيم الصادرة عام 1966، و"ذكر ما جرى" لجمال الغيطاني، 1978.

ترشيحاتنا