ثقافات

ممدوح حبيشيآل البيت في الثقافة الشعبية - الجزء الثاني

2025.04.05

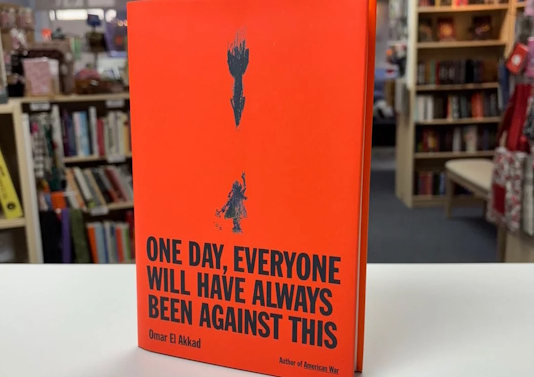

مصدر الصورة : ويكبيديا

أكثر من مجرد تبجيل!

أفردت الجماعة الشعبية للإمام علي عددًا من القصص الشعبية والسِّير الشعبية المصغَّرة، مثل الحصون السبعة (التي استعرضناها في الجزء السابق)، وهناك أيضًا قصة فتوح اليمن الكبرى الشهيرة برأس الغول التي تتشابه في بعض من ملامح البناء السردي مع قصة الحصون السبعة، كما أنها تماثلها في تشابك الحقيقة بالخيال الشعبي، حيث تداخل فيها البعد الديني مع الخارق والأسطوري، لتصوير الإمام علي كفارس النور الذي يهزم قوى الظلام، حاملًا سيفه ذا الفقار، ومؤيَّدًا بالعناية الإلهية.

تبدأ الحكاية عندما يأمر النبي محمد ﷺ الإمام علي بالذهاب إلى اليمن، حيث كانت بعض القبائل لا تزال متمسكة بالكفر، ويقودها ملك متوحش يُعرف باسم رأس الغول. لم يكن مجرد زعيم معارض، بل كان شيطانًا في هيئة بشرية، يستخدم السحر والقوة الغامضة لإرهاب الناس، ويسيطر على الجن والكفار لعرقلة انتشار الإسلام.

قبل انطلاق الإمام، يُقال إن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي، وأخبره بأن هذه المعركة ليست كسابقاتها، فهي مواجهة بين الحق والباطل، بين النور والظلام، وأن الإمام علي هو المختار لخوضها. يُسلِّح النبيُّ عليًّا بدعواته، ويمنحه الراية، ويرسله في رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يرافقه عدد من الصحابة، لكن النبوءة تؤكد أن المواجهة الحقيقية ستكون بين علي وحده ورأس الغول.

عندما اقترب الإمام علي من حدود مملكة رأس الغول، بدأت العجائب تتكشف. الأرض بدت أكثر وحشة، والسماء ملبدة بغيوم داكنة كأنها تُنذر بمصيبة عظيمة. مرّ بقرى مهجورة، حيث أخبره أهلها عن رأس الغول، ذلك الطاغية الذي يختطف أبناءهم، ويجبرهم على عبادته، ويدّعي الألوهية.

لم يكن الطريق سهلًا، إذ واجه الإمام وحوشًا وجنودًا من الجن، كانوا يحرسون مملكة رأس الغول، لكنه هزمهم جميعًا بحدّ سيفه ودعائه المستمد من قوة الإيمان. كلما قطع شوطًا، ظهر له رجل عجوز من أهل الحكمة، يرشده إلى الطريق، ويخبره عن مكائد رأس الغول وسحره الأسود، بل ويحذّره من قدرته على تغيير هيئته ليصبح عملاقًا ضخمًا أو حية كبرى تبتلع أعداءها.

وأخيرًا، وصل الإمام علي إلى حصن رأس الغول، تلك القلعة المنيعة التي تُروى عنها الأساطير، التي لا يستطيع أحد اختراقها، لم يكن الأمر مجرد حرب عسكرية، بل كانت مواجهة بين الإيمان والكفر، بين الفارس الإلهي والمخلوق الشيطاني، حينما التقى الإمام به لم يكن رأس الغول كما تصفه الحكايات فحسب، بل كان أعتى مما تخيله البشر، كان رجلًا ضخمًا، ذا عيون تتوهج كالجمر، يُحيط به جيش من الجن والمردة، يضحك ساخرًا من الإمام، ويقول:

"أنتَ الذي بعثوك ليهلكوك؟! ألم يخبرك نبيّك أنني أملك قوة آلاف الرجال، وأنني لا أُقهر!"

لكن الإمام علي، كان واثقًا بالنصر، ولم يتردد. حمل سيفه ذا الفقار، واندفع نحو رأس الغول، فبدأت معركة غير مسبوقة. كلما ضرب الإمام بسيفه، انشقت الأرض تحت أقدام رأس الغول، واهتز الحصن من شدّة النزال. حاول رأس الغول استخدام السحر والتجسد بأشكال مختلفة، لكنه لم يستطِع خداع الإمام، الذي كان يستمد قوته من الله، ومن بركة النبي، وأخيرًا، عندما رفع الإمام سيفه، وقال بصوت جهوري:

"بسم الله، الله أكبر!"

هوى السيف على رأس الغول، فانفصل رأسه عن جسده، وسقط في وادٍ سحيق، وعندها، انقشع الظلام، وعادت الشمس تُشرق على اليمن، وزالت اللعنة التي كانت تحيط بتلك الأرض، بموت رأس الغول، دخل الإمام علي في مملكته، فأزال الأصنام، وأعاد الناس إلى الإيمان، فأسلمت القبائل أفواجًا، وانتشرت العدالة في البلاد، حينما عاد إلى النبي ﷺ، استقبله بالبشرى، وقال له:

"لقد نصرك الله، وجعل على يديك فتح اليمن، فطوبى لك يا أبا الحسن، لقد أطفأت نار الكفر، وأحييت نور الحق!"

رموز أخرى من آل البيت في السرود الشعبية

إذا كانت الجماعة الشعبية قد أفردت للإمام علي عددًا من القصص والسير الشعبية المصغرة مثل الحصون السبعة، وفتوح اليمن الكبرى (الشهيرة برأس الغول) وغيرها، فقد ظهرت شخصيات أخرى من آل البيت في السير الشعبية الكبرى مثل سيرة الظاهر بيبرس. ففي هذه السيرة الزاخرة بالمؤثرات المصرية الثقافية والاجتماعية بل والتاريخية الواضحة كان للسيدة نفيسة دور مهم حيث حلمت غزية الحبلى، والدة عثمان السايس، ذلك الفتى الذي اتخذه بيبرس أخًا وصديقًا، وهو المنام الذي اخبرته لابنها حينما رأته، أن السيدة نفيسة زارتها في المنام، وبشّرتها بأن ولدها سينعم بالسعادة إن اقترن بمحمود العجمي (الظاهر بيبرس)، ذاك الفارس الذي سيجلس يومًا على عرش مصر.

فقد رأت في منامها السيدة نفيسة تمسك بيبرس بيدها اليمنى، بينما تمسك عثمان باليد اليسرى، ثم خاطبتها قائلة:

"الرجل الذي بيميني سيصبح ملكًا على مصر والشام، أما ابنك فسيجد السعادة بقربه. وإن جاء بيبرس يطلبه، فلا تردّيه، بل أكرميه كل الإكرام، فهو صاحب الكلمة المسموعة، والمقام المرفوع، سينصر دين النبي المختار، ويجتاح جيوش الكفار."

ثم التفتت إلى بيبرس وقالت له:

"وما إن انتهى الحلم، حتى وجدتك أمامي!"

وفي مقام السيدة نفيسة، التقت الرؤى وتوحّدت الأقدار، فبينما كان عثمان يفرّ من بيبرس، لجأ إلى ذلك المقام المقدّس، لكن القدر ساق بيبرس إلى نفس المكان، دون أن يدري أن غريمه مختبئًا بين الجدران.

أدى بيبرس الصلاة هناك، ثم جلس ليستريح، فغفا برهة، وكذا نام عثمان، وحين استسلما للنوم، تجسّدت لهما رؤيا واحدة في اللحظة نفسها: ظهرت السيدة نفيسة، وأمرتهما أن يكونا إخوةً متحدين، وأوصت عثمان بالطاعة لبيبرس، مؤكدة أنها ستظل ناظرةً إليهما، شاهدةً على الخائن والباغي والظالم.

استيقظا من النوم، وكأن الرؤيا حوّلت العداوة إلى ميثاقٍ مقدّس، فالتقى عثمان ببيبرس في المسجد، وبكى كلاهما، ثم تحالفا وتعاهدا على الإخاء، وهكذا، لم يكن الحلم مجرد نبوءة بغدٍ موعود، بل كان أيضًا إعلانًا لاختيار الرفيق، ذاك الذي سيشدّ أزر البطل، ويكون له عضدًا ومعينًا في رحلته نحو القدر المرسوم، ومع الزمن، تعمّقت هذه العناية الروحية من السيدة نفيسة ببيبرس، حين جاء إلى دار ابن باديس، فاستقبله شيخٌ من أهل الهندسة، كان قد أشرف على بناء البيت، وأسرَّ له بسرٍّ عجيب:

"لقد رأيت السيدة نفيسة في المنام، تأمرني أن أخبرك بكل ما يحويه هذا المكان من أسرار، فأنت يا بيبرس، من سيحكم مصر عمَّا قريب!"

وهكذا، تجلّى في الحلم يقينٌ لا يزعزعه شك، القدر قد حُسم، والمُلك كُتب لبيبرس، وحول عرشه ستتجلى البركة، تحرسه القوة الإلهية ممثلة في أحد أفراد آل البيت، وتزكّيه الجماعة الشعبية.

وهو ما يؤكد عليه الدكتور إبراهيم حنفي معلقًا: "من خلال نسق هذا الحلم للقوى الروحية التي لعبت دورًا كبيرًا في النبوءة وتأكيدها يظهر من نسق الحلم الذي لم يعتمد على الأخبار بالنبوءة فقط بل يدعم هذا باختيار الصاحب، أو العضد الذي يركن إليه البطل، فيكون عونه، ومساعده وكأن الدور الوظيفي الذي جسد البطل هو الحماية له بمعناها المطلق، فهو محفوف بالعناية الإلهية، والقوى الروحية، والجماعة الشعبية، ذلك المثلث الذي يدور البطل في فلكه يتأكد له في الواقع، وفي الحلم"[1].وإذا كان لحضور أحد رموز آل البيت في سيرة الظاهر بيبرس شكل صريح وواضح ومؤثر يقود الأحداث ويدفع الدراما إلى الأمام، فهم حضروا بشكل أقل مباشرة في سير أخرى، مثل السيرة الهلالية، لكنهم في الأخير جاءوا كرموز للعدل والكرامة، يلوذ بهم الأبطال ويطلبون منهم المدد والمساعدة حينما تعدم وسائل البشر النفع، وهو ما يشير إليه الدكتور شوقي ضيف حينما يذهب إلى أن "السير الشعبية كرست صورة آل البيت باعتبارهم ملاذًا روحيًّا يلجأ إليه المصريون في الأوقات العصيبة"[2]. وإذا كان هذا هو الحال في أحد فنون الأدب الشعبي فهو أكثر وضوحًا في فن آخر من فنونه وهو المدائح النبوية والإنشاد الصوفي الشعبي، حيث أن المدائح التي تتغنى بآل البيت، التي تردد في حلقات الذكر والمجالس الصوفية، جزء أساسي من التراث المصري.

لقد تطورت المدائح النبوية في مصر لتشمل تمجيد آل البيت، ما يعكس مكانتهم في المخيلة الجماعية، فإن "الإنشاد الصوفي لم يكن ليكتمل دون مدح آل البيت، فهم مصدر النور الروحي في القلوب"، كما يرى الشيخ ياسين التهامي[3].

وإذا كان "التقدير الشعبي لآل البيت لم يكن فقط بسبب العقيدة، بل لأنهم كانوا يمثلون نموذج العدل والمقاومة"، كما ذكر عبدالوهاب المسيري في أحد لقاءاته التليفزيونية، فتتبع علاقة المصريين بآل البيت يستطيع أن يكشف لنا عن عديد من الشفرات الثقافية والحضارية الموشومة داخل الثقافة المصرية وكامنة داخل وجدان المصريين.

أكثر من مجرد مولد أو مقام

تعود العلاقة بين المصريين وآل البيت إلى الفتح الإسلامي لمصر عام 20هـ/640م، حيث ازداد الارتباط بهم خلال العصر الفاطمي (969-1171م)، الذي أسس دولة شيعية قامت على مبدأ الولاء لآل البيت. شهدت هذه الفترة انتشار مقاماتهم ومساجدهم، مثل مسجد الإمام الحسين والسيدة زينب، التي أصبحت مراكز روحية واجتماعية.

يذكر المقريزي أن "الفاطميين لم يكتفوا ببناء المساجد، بل نشروا ثقافة الاحتفال بآل البيت عبر إنشاء الموالد، وتخصيص الأوقاف لخدمتهم"[4]، وفي الحقيقة أن "حب المصريين لآل البيت لم يكن نتيجة للدعاية الفاطمية فقط، بل كان متجذرًا في الثقافة الإسلامية منذ العهد الأموي"، كما يرى حسن إبراهيم حسن في كتابه المعز لدين الله الفاطمي[5]، لم يتغير ذلك مع تحول مصر إلى المذهب السني في العصور الأيوبية والمملوكية، حيث لم يتراجع التقدير الشعبي لآل البيت، بل استمر من خلال الطرق الصوفية والمعتقدات الشعبية، حيث ترسخت فكرة أن محبتهم جزء من الإيمان الإسلامي وهو ما يؤكد عليه ابن إياس حينما يذكر في بدائع الزهور: "ظل المصريون متعلقين بآل البيت، يزورون مراقدهم ويقيمون لهم الاحتفالات، رغم التغيرات السياسية والمذهبية"[6].

حيث يعد الاحتفال بمولد السيدة زينب والإمام الحسين من أبرز التقاليد المصرية، ويشارك ملايين المصريين في هذه المراسم التي تجمع بين الأذكار الصوفية والأناشيد والمدائح، وفي الحقيقة تحمل الموالد في مصر طابعًا خاصًّا يميزها عن أي بلد إسلامي آخر، حيث تمتزج فيها الشعائر الدينية بالاحتفالات الشعبية، واذا مددنا هذه الفكرة إلى موالد آل البيت فسنجد تجليًا واضحًا لعمق علاقة المصريين مع آل البيت عبر الموالد المختلفة وهو ما فطن إليه عديد من الباحثين والأدباء، مثل جمال الغيطاني حينما ذهب إلى أن "الموالد ليست مجرد طقوس دينية، بل هي ظاهرة ثقافية تجمع بين البعد الديني والاجتماعي، وتعكس تفاعل المصريين مع آل البيت كرموز للبركة والشفاعة"[7].

وبقي آل البيت داخل الثقافة الشعبية كرموز يُعتقد في كراماتهم وتنسب إليهم أحداث خارقة ترتبط بالحماية والشفاء وجلب الخير. وهو ما دفع الشيخ عبدالحليم محمود إلى التوقف عند هذه الظاهرة في كتابه الفكر الصوفي في الإسلام وأوضح: "إن ارتباط المصريين بآل البيت تجلَّى في اعتقادهم ببركاتهم وقدرتهم على تحقيق الخير"، وهو الأمر الذي جعلهم حاضرين بقوة داخل السرود الشعبية سواء كانت قصصًا شعبية أو سيرًا شعبية.

يمثل آل البيت جزءًا من الهوية الدينية والثقافية في مصر، وقد لعبت علاقتهم بالمجتمع المصري دورًا في ترسيخ قيم التسامح والتلاحم حيث يستمر تأثيرهم حتى اليوم في الخطاب الديني الرسمي والشعبي، ويتم تقديمهم كرموز للوحدة والقداسة. وقد لعبت الثقافة الشعبية دورًا مهمًّا في هذا الصدد حيث أن "السرد الشعبي المصري حمل في طياته مظاهر التعظيم لآل البيت، ما ساهم في نقل هذه القيم من جيل إلى آخر".

1- إبراهيم عبد الحليم حنفي، البنية الأسطورية في سيرة الظاهر بيبرس، الهيئة العامة للكتاب، مصر، ص ٧٦

2- شوقي ضيف، تاريخ الأدب الشعبي، دار المعارف مصر،١٩٦٠-١٩٩٥، ج٧، ص ٤٨٢ نسخة المكتبة السنية

3- صرح بها في أحد اللقاءات الحية التي حضرها المؤلف.

4- المقريزي، المواعظ والاعتبار، دار الكتب المصرية، ١٩٦٧، ج٢، ص ٣٢١

5- حسن إبراهيم حسن، المعز لدين الله الفاطمي، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٣، ص ٢٣٠

6- ابن اياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، دار الفكر العربي، مصر، ٢٠٠٣، ج٣، ص ١١٢

7- جمال الغيطاني، قاهريات مملوكية، دار المعارف، مصر، ١٩٩٥، ص ١٠٢

ترشيحاتنا