دراسات

شريف إمامهُوية مصر في المُتخيَّل الغربي – الجزء الثاني

2025.03.08

مصدر الصورة : آخرون

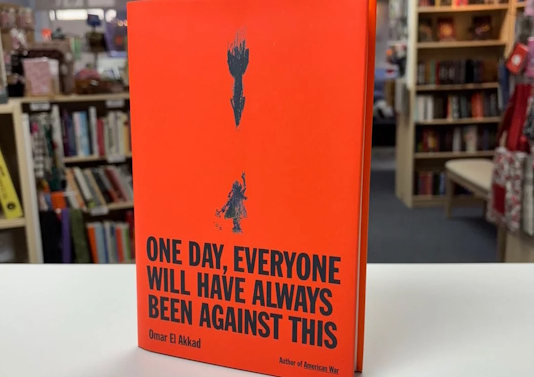

قراءة في كتاب "هُوية مصر"

إذا انتقلنا إلى كتاب: هوية مصر، الصادر عام 1986، عن مركز موشي ديان ومعهد شيلواه لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة تل أبيب[1]؛ فإن المؤلفَيْن يطرحان منذ البداية إشكالية الدراسة بالقول: "نحن نهدف إلى تصوير وتحليل الانتقال من التوجه القومي العثماني الإسلامي "التقليدي" العميق الجذور، الذي ساد في مصر حتى الحرب العالمية الأولى إلى القومية المصرية القطرية التي هيمنت في أوساط جمهور المثقفين المصريين بعد الحرب. والموضوع الرئيسي لهذه الدراسة هو شرح وتفسير انهيار الأولى وسيادة الثانية". فبالنسبة إلى المؤلفين فإنهما ينطلقان من قناعة بأن الحرب العالمية الأولى والترتيبات التي أعقبتها قد أدت إلى ظهور عصر جديد في الشرق الأوسط، وهو عصر الأمة/الدولة ذات الطابع الإقليمي، الذي ظل سائدًا حتى الثلاثينيات ولم تشذ مصر عن هذه القاعدة.

وبحسب المؤلفَيْن، تطورت النزعة القومية المصرية في العشرينيات لثلاثة أسباب: الأول هو ثورة 1919، والرغبة في الاستقلال وبناء دولة قومية حديثة لا تنتمي إلى قوى إقليمية أوسع. والثاني هو انهيار الخلافة العثمانية، آخر قلاع العثمانيين في مصر عام 1924. أما الثالث فهو اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، ما عزَّز لدى القوميين المصريين إيحاءً بإعادة البعث المصري، فالمصريون سيقومون ليحكموا بلادهم مجددًا بعد آلاف السنين من حقب الاستعمار. ثم يعرض أهم منطلقات الهوية المصرية الجديدة ونظرتها لتياريِّ الهوية الآخرين، العروبي والإسلامي، وتجليات العقيدة الجديدة في الأدب واللغة والفن والسياسية[2].

وتتعدد الشواهد التي يرصدها المؤلفان للتعبير عن سيادة المفهوم القومي القطري بين أبناء النخبة المثقفة، فهذا توفيق الحكيم: "يعلن ميلاد الهوية المصرية المستقلة على أعتاب ثورة 1919 بقوله: "إن الثورة بداية "انفجار بركان" روح مصر القديمة، وهي بهذا تقدم لمصر إمكانية تصحيح مسار تاريخها؛ إمكانية الانفصال عن مصر ما قبل الثورة، الزائفة والمخيبة للآمال، وإعادة الاتصال بماضيها الفرعوني". ويُبرز في عودة الروح المقاربة بين مصر القديمة ومصر الحديثة، من خلال مقارنة سعد زغلول بالمعبود الفرعوني أوزيريس. فالحكيم يقارن القبض على زغلول ونفيه إلى مالطا بسجن أوزيريس وقتله. ومثلما بُعث أوزيريس من الموت وأصبح بالفعل رمزًا للخلود، كذلك فإن عودة زغلول من المنفى استخدمت لتجسيد خلود مصر وحتمية انتصارها"[3]. أما طه حسين وكذلك عباس محمود العقاد فإنهما يؤكدان على خطورة تيار العروبة بقولهما: "إن مصر -وعلى مدار آلاف السنين- تعرضت لـ"صنوف الظلم" على يد الغزوات الأجنبية، وكان الفتح العربي أخطرها، فقد هدد وجودها التاريخي المستقل بتحويلها إلى إقليم هامشي من إمبراطورية أكبر"[4]. وذاك سلامة موسى يحمل على اللغة العربية واصفًا إياها بأنها لا تخدم الأدب المصري ولا تنهض به، وأن اللغة الفصحى تبعثر وطنيتنا المصرية وتجعلها شائعة في القومية العربية، وأن الأدب العربي "أدب تقليدي" يتجاهل الواقع ويزيفه[5]. ويخلُص المؤلفان إلى أن المثقفين الوطنيين المصريين رسخت فيهم قناعة لا يعتريها شك: بأن الأصالة المصرية تستدعى تطهير مصر من العناصر الدخيلة كافة، ومنها التراث العربي. وأن تلك القناعة عبَّر عنها بوضوح المفكرون الرواد، أمثال: محمد حسين هيكل ولطفي السيد وطه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم، وتلقفها منهم حواريوهم من المثقفين الثانويين الذين أشاعوا المفاهيم الجديدة التي أنتجها الرواد.

وينتهى مؤلفا كتاب "هوية مصر" إلى نتيجة مهمة، تتمركز حولها دراستهما: "إن عملية تتطور التوجهات القومية في مصر بين عامي 1900 و1930 تميزت بمؤشر مركزي، وهو صعود المنظور القومي الإقليمي المصري. فعلى الرغم من أن الصياغة النظرية للنظرة القومية الإقليمية من قبل المثقفين المصريين قد بدأت منذ السنوات الأولى من القرن، فإنها ظلت حتى وقت الحرب العالمية الأولى هامشية التأثير في الحياة السياسية أو السوسيو/ثقافية في مصر. لكن التغيرات الجذرية في الظروف الداخلية والإقليمية خلال السنوات التي تلت الحرب مباشرة، قد مهدت لصعود العقيدة المصرية بعد الحرب. وبحلول العشرينيات من القرن الماضي، لم تصبح القومية الإقليمية المصرية منظورًا وطنيًّا سائدًا يتبناه المثقفون المصريون، بل أصبحت مصدر إلهام مركزي للحياة السياسية والمؤسسية والثقافية في مصر[6].

***

تلقف الباحثون الغربيون مؤلَّف جرشونى وجانكوفسكي بحفاوة علمية لم تخلُ من نقد وتقويم، وصاروا متطلعين أكثر إلى الجزء الثانى لهذا العمل الذي أعلن المؤلفان عنه، وخرجت كثير من الأوراق البحثية العارضة للكتاب والناقدة لبعض مفرداته، وكان في طليعة هؤلاء تشارلز سميث Charles D. Smith الذي وضع ورقة بحثية لمناقشة المؤلفين في مشروعهما، ورد عليه المؤلفان بورقة مماثلة، أتبعه سميث بتعقيب على التعقيب. في المقابل، ضرب مؤرخونا الصفح عن الدراسة وما تلاها من دراسات للمؤلفين ضمن مشروعهما لدراسة الهوية المصرية، ولم تمنع الترجمة المبكرة التي قدمها بدر الرفاعي من استمرار عملية التجاهل وإن سهَّلت على البعض استخدام الكتاب كمرجع في دراستهم دون مناقشة جادة لمنهج المؤلفين، بل إن قطار الترجمة توقف عند أول محطات مشروع "جرشونى جانكوفسكي" ولم يقُم أحد بمتابعة باقي الأعمال وترجمتها.

تبدو المشكلة الأولى في الدراسة، هي عدم قدرتها على معالجة الفترة الزمنية التي حددتها في عنوانها، فعلى الرغم من أن فترة الدراسة هي (1900/1930) فإن الكتاب في الحقيقة عالج الفترة من 1919 وحتى عام 1930 فقط، واكتفى في الفترة السابقة على ثورة 1919 بتقديم عرض سريع ومبتسر في مدخل الدراسة[7]. ومبعث هذا الخلل البنائي هو رغبة المؤلفين في التركيز في تيار الهوية المصرية القطري فقط، الذي علا نجمه وفق تصورهما بعد الحرب العالمية الأولى. ويقودنا هذا الخلل إلى المشكلة الأكبر في طريقة العرض، وهي أن المؤلفين لم يعرضا قضية الهوية في إطار التجاذب بين أطاريح تيارات الهوية المختلفة –الإسلامي/ العروبي/ القومي- وإنما جرى التركيز الحصري في إنتاج مجموعة واحدة من المثقفين القوميين، لذا غاب الطابع الإشكالي عن الدراسة. بل إن إنتاج هذا الفصيل تم تقديمه بعيدًا عن المعارك السياسية الحقيقية التي خاضها مفكرو هذا التيار لإضفاء الطابع المؤسسي على مفاهيم الهوية الجديدة التي قدموها، وإلغاء الطابع المؤسسي عن المفاهيم المتوارثة[8].

بل إن النقطة التي ينطلق منها جرشوني وجانكوفسكي هي وجود القومية القطرية دون البحث بعمق عن بواعث الوجود وتاريخه وتجلياته السابقة على مجيء حزب الأمة[9]·، كما أن هناك شبه إغفال لدور الاستعمار في نشأة تيار القومية المصرية. فتيار الحداثة الذي عرفته مصر –وفق رؤية عفاف لطفي السيد- قد تخلق بأكمله ردًّا على الاستعمار. فقد حاول المثقفون الأوائل إظهار أن المصريين أمة، لأن البريطانيين وخاصة كرومر نفوا ذلك عنهم كذريعة لاحتلالهم. فحسين هيكل وآخرون كانوا بأطاريحهم يخاطبون القوة الاستعمارية بقدر ما كانوا يخاطبون بعضهم بعضًا، في محاولة لإظهار كيف تم تحديثهم وبالتالي يستحقون الاستقلال التام[10]. هنا يمكن فهم أسباب هجوم تيار القومية المصرية على العروبة/ والإسلام، باعتباره شرطًا للحداثة التي يمكن أن يقبل بها الاحتلال البريطاني لكى يفوِّضهم في إدارة البلاد. ويعاود تشارلز سميث التشديد على تلك النقطة بقوله: إن تعاملهما مع القومية كمفهوم إقليمي وثقافي متجاهلين الظروف التاريخية والسياسية في مصر التي كانت بمثابة النقاط المرجعية الرئيسية لعديد من المفكرين، الذين تم فحص إنتاجهم وآرائهم خلال عشرينيات القرن الماضي. بل إن استخدام "الظروف التاريخية" المولدة للفكر يتم حصره في سياق الظروف الخارجية فقط، دون أي اهتمام بالتطورات المحلية التي غالبًا ما كانت مسؤولة عن المناقشات الثقافية القومية[11].

كما أن الآلية التي عرض بها المؤلفان الإنتاج الثقافي لمفكري القومية المصرية، شابه تجاهل للمثقفين المصريين كمجموعة اجتماعية ذات مصالح وطموحات خاصة -كامنة أو ظاهرة- بشكل جعل من العصي تقديم تفسير كامل لأطاريحهم، كما أن هذا الفشل في معالجة هذا البعد يقف في طريق تفسير مُرضٍ لسبب احتضان المثقفين الرواد للقومية القطرية بهذه الحماسة. من الناحية النظرية، فإن المؤلفين –بتلك الطريقة- يعيداننا إلى عالم المثقفين المنعزلين في أبراجهم العاجية، الذين ينتجون أفكارًا حرة عائمة. فالكتاب فشل في الوفاء بالوعود التي قطعها المؤلفان على نفسيهما من سعيهما إلى شرح كيفية إدراك "المصريين" لهويتهم الجماعية، ففي الواقع تم التركيز بشكل حصري تقريبًا في أفكار مجموعة صغيرة جدًّا من المثقفين، وليس لدى جرشوني وجانكوفسكي أي شيء يقولانه حول كيف أو لماذا (أو حتى إذا) اعتنقت الجماهير المصرية القومية الجديدة في فترة ما بعد عام 1919.

حتى في إطار مفاهيمي يصور القومية المصرية على أنها نخبوية بحتة ظهرت استجابة لتصورات تلك النخبة لعالم متغير وحاجتها إلى صورة جماعية مُرضية، فإنه من المفترض شرح كيف تسربت تلك الصورة إلى بقية سكان القطر، فلا وجود لأي مناقشات حول الوسائل التي تم من خلالها نقل هذه الأيديولوجية المهيمنة الجديدة إلى بقية السكان، الذين لم يتمكن معظمهم من قراءة الكتب والنصوص التي كتبها هؤلاء المثقفون وحللها جرشوني وجانكوفسكي عن كثب. إن نهجهما -بتلك الطريقة- يفترض ببساطة أن تتم معاملة غير المثقفين كمستهلكين سلبيين للأفكار التي وضعها المثقفون، ولا ينقب عن الكيفية التي قام بها أولئك الذين لا ينتمون إلى النخبة المثقفة ببناء أفكارهم وصورهم عن مفاهيم القومية/الأمة/الدولة. إن التركيز الضيق في أفكار النخبة المثقفة لن يسمح لنا حتى بفهم أفكار تلك النخبة بشكل صحيح، أي في سياقها الاجتماعي والتاريخي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن نجادل بشكل مقنع بأن الانتفاضة الشعبية عام 1919 والنضال من أجل الاستقلال الكامل الذي استمر خلال العقد التالي هو الذي خلق السياق الذي رأى فيه المثقفون أنفسهم مدعوين إلى التعبير عن أشكال جديدة للهوية وصور جماعية جديدة. لكن لم يخرج عدد كبير من المصريين "غير المثقفين" إلى الشوارع انطلاقًا من شعورهم بأن الدولة القومية المصرية المستقلة كانت في مصلحتهم بطريقة ما[12].

ومن المثالب، أن تنظيم الكتاب به عديد من العبارات العامة التي -جاءت كعناوين- تشير إلى انقراض كل المشاعر المناقضة للفرعونية، مثل: انتصار الاتجاه القومي المصري، الهجوم على الدخيل والأثري، وادي النيل كصائغ للشخصية المصرية ونحوها، لكن معالجة التفاصيل تُظهر بشكل قاطع أن مصر أولًا كشعار كان شائعًا في الحياة الفكرية والسياسية فقط[13]. ولقد سعى المؤلفان إلى إثبات النتيجة التي وصلا إليها من سيادة تيار القومية القطرية التي دفعتهما إلى تبريرات مبالغ فيها بعض الشيء، فمثلًا إصرار المصريين على وحدة مصر والسودان ينطلق من الأساس من منطلق ذرائعي، لا يقوم على أي هوية ميتافيزيقية بين الإقليمين، أو على وحدة تاريخية/عرقية بين الإقليمين، وإنما من ضرورة مصرية للسيطرة على السودان لضمان رخاء مصر نفسها[14]. ودعوة المصريين إلى مؤتمر الخلافة جاء من زاوية الفضائل التي تؤهل مصر للعب دور قيادي محل تركيا، وما يحققه من فوائد قومية يمكن أن تجنيها البلاد[15].

أخيرًا لا يمكن القول إن كتاب "هوية مصر" قد أجاب على كل الاسئلة التي حددها المؤلفان لنفسيهما. ففي الواقع، يتجاهل الكتاب تقريبًا كثيرًا مما يقول مؤلفاه إنهما سيتعاملان معه. ولعلها نفس الكلمات الناقدة التي رمى بها يورجن هابرماس Jürgen Habermas سكينر، مصدر إلهامهما، عندما قال: "إنه أكثر قوة في طرح الأسئلة من تقديم إجابات واضحة لا لبس فيها"[16].

1- تأسس مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا (MDC) في عام 1959 وتم دمجه في جامعة تل أبيب عام 1966، وهو مركز أبحاث غير حزبي متعدد التخصصات تم تأسيسه جزئيًّا لسد الفجوة بين جهاز المخابرات الإسرائيلي والأوساط الأكاديمية، ويعمل على تقديم حلول بحثية للقضايا المعاصرة التي لم يكن لدى أجهزة المخابرات الوقت أو القدرة على متابعتها. في عام 1983م، ضم إلى مركز موشي ديان معهد "شيلواه" ومركز الوثائق الخاص بالشرق الأوسط.

2- جرشوني وجانكوفسكي، هوية مصر بين العرب والإسلام، ص 123.

3- جرشوني وجانكوفسكي، هوية مصر بين العرب والإسلام، ص 124.

4- جرشوني وجانكوفسكي، هوية مصر بين العرب والإسلام، صص 208، 209.

5- جرشوني وجانكوفسكي، هوية مصر بين العرب والإسلام، ص 167.

6- Israel Gershoni and James P. Jankowski, Egypt, Islam and the Arabs, p. 270.

7- Donald M. Reid, Review to Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900- 1930 by Israel Gershoni and James P. Jankowski, The International History Review, Vol. 9, No. 4 (Nov., 1987), pp. 659-661

[8] Joseph Glicksberg , The Islamist movement and the subversion of secularism in modern Egypt, PhD in Political Science , University of Pennsylvania 2003, p. 54.

- اللافت للنظر أن تلك النقيصة اتسم بها عمل جرشوني الأول عن نشأة تيار العروبة في مصر، وكان جانكوفسكي نفسه هو من فطن إلى ذلك وأشار إليه في عرضه لتلك الدراسة فذكر: "إن المؤلف لا يأخذ في الاعتبار بالتفصيل أسباب وجذور ظهور هذه الأيديولوجية، وكذلك العوامل الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي دفعت الجيل الجديد في الثلاثينيات من القرن الماضي إلى تبني مفاهيم القومية العربية.

James Jankowski , Reviewed The Emergence of Pan-Arabism in Egypt by Israel Gershoni , Middle East Studies Association Bulletin, Vol. 16, No. 2 (December 1982), pp. 49

[10] Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot , Review to “ Egypt, Islam and the Arabs, p. 205.

[11] Charles D. Smith , Review: "Imagined Identities, Imagined Nationalisms: Print Culture and Egyptian Nationalism in Light of Recent Scholarship." A Review Essay of Israel Gershoni and James P. Jankowski, Redefining the Egyptian Nation, 1930-1945, Cambridge Middle East Studies (New York: Cambridge University Press, 1995). PP. 297 Reviewed Work(s): Redefining the Egyptian Nation, 1930-1945 by Israel Gershoni and James P. Jankowski Review by: Source: International Journal of Middle East Studies, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1997), p. 611.

12- Zachary Lockman ,Reviewed “ Egypt, Islam, and the Arabs,

13- C. Ernest Dawn,Reviewed Work(s): Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood,1900-1930, by Israel Gershoni and James P. Jankowski,Journal of Church and State, Vol. 31, No. 2 (SPRING 1989), pp. 314-315

14- جرشوني وجانكوفسكي، هوية مصر بين العرب والإسلام، ص 86.

15- جرشوني وجانكوفسكي، هوية مصر بين العرب والإسلام، ص 108.

16- Bernstein, Richard J (1976), The Restructuring of Social and Political Theory (Philadelphia: University of Pennsylvania Press). P. 220

ترشيحاتنا